名称:点点滴滴难忘却

书法家:费新我

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

五

1983年4月,中国书法家协会在绍兴举办“纪念王羲之撰写《兰亭序》一千六百三十周年暨中国书法史讨论会”。苏州有书法界老前辈祝嘉先生、费新我先生以及笔者一起受邀参加该次盛会。会议期间,因祝老年迈而未带随行人员,于是安排笔者与祝老同住一室,以便照应。费老则住在隔壁一间,这是笔者又一次与费老同客他乡的机会。

费老每天清晨有晨练的习惯。笔者只学过简化太极拳。这次,费老教我练他自创的“浑元一气功”。这一功法,看似简单,但要做准动作却不甚容易。不但上下肢都得到锻炼,整个脊椎也在不停的运动中。他七十多岁的人练习时,看似很轻松,一套练下来面不改色气不喘。而我作为一个年轻人,学练此功时,却显得关节生硬,动作难合规范。不过后经一段时间的练习,关节逐渐变得灵活起来。那腿部对重心的控制,以及臂、肘、腕部的锻炼,无疑对挥毫有极大的帮助。要能使书法中的笔力强劲,是离不开身体这些部位的强健的。费老告诉笔者,他年轻时体弱多病,是个“药罐头”(江南人对常病的人的戏称),想不到年纪大了,身体反而好了。我想这与他经常练功及写书法不无关联。笔者年轻时,也是个“药罐头”,而今也已年近七旬,身体也比年轻时好,人们常说我是“鹤发童颜”,这里不能忘记费老对我的恩泽。

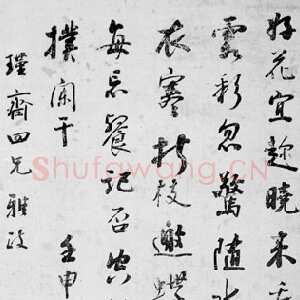

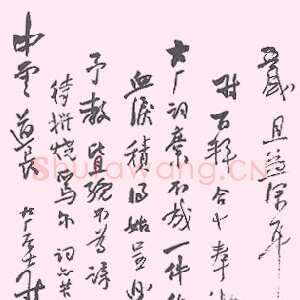

在四十年代,因著中国第一部《书学史》而闻名的祝嘉先生,因交了几位日本书法家朋友而在“文革”中遭诬陷而被冷落。而费老自《人民中国》1973年1月与林散之,沈尹默,启功等一起发表书法作品后,其名气与日俱增。许多书法活动都会请他参与其中。于是,祝老对费老有些不满而心生芥蒂。说实在的,在笔者与费老的交往中,从来没听到费老对他人的非议,更不用说对祝老这样的前辈。不过苏州曾有个别的年轻人会在前辈之间搬弄是非。笔者对此很不以为然,我觉得年轻人不囿于门派转益多师固然好事,但千万不能搬弄是非。而应该促和。出于这样的想法,我根据平时与两老接触中所了解的脾性判断,趁这次三人同客兰亭的机会,请费老来我们房间问候祝老,缓和他俩的关系,费老一定不会拒绝的。我跟费老提出后,费老果然爽朗的答应,马上过去。于是,我陪费老一起走进我与祝老同住的房间,费老主动向祝老问候,握手。寒暄之后祝老因两耳失聪,不便交谈,气氛稍微有点尴尬。如果费老马上离开又似乎有所不妥。于是,我灵机一动,请费老写两张册页。费老欣然同意。在房间里写两幅册页赠我。此时恰有与会代表来看我,见到这一幕便抢拍了下来(见附照片),虽然不太清晰,但还是能辨认出站在最前面的祝老侧影,以及费老拿了两幅刚写好的册页正在递给我的情景。当时我37岁,偏瘦。在这两幅字中(见附图),有一幅费老在落款时署上了“鸿桢同志属,新我左书,癸亥上巳同客兰亭”。因此上述照片与这两幅册页成为我与费老、祝老同客兰亭最珍贵的记忆和纪念品。

费老参加完“纪念王羲之撰写《兰亭序》一千六百三十周年”这第一项活动后就先行离去。笔者与祝老继续留下参加下一个议程

——“中国书法史讨论会”。关于这段经历我曾写了《我为祝嘉先生当“翻译”——写在祝老逝世一周年之际》一文发表在1996年11月20《书法导报》上,后收入《葛鸿桢论书文集》(中国文联出版社1999年)故这里不再赘述。

六

1984年,费新我先生应其老同学美籍华人画家程及先生之邀赴美国访问。回国后不久,笔者去拜访他,费老还沉浸在访美会友的兴奋之中。于是滔滔不绝的跟我谈访美见闻,还把程及先生的作品集给我看。程及先生的作品集主全部是水彩画,虽然水彩画源自欧美,属于西画范畴。但在程及先生的笔下,却融入了东方艺术之美,尤其是其所作风景画中的树枝的画法,完全是中国画的画法,因此看后觉得新鲜,印象特深。另一桩印象最深的事便是费老告诉我,他去参观毕加索画展的感受。至于在哪个场馆展出,我已记不清了,只记得费老描述的场馆,建筑非常特殊,整个场馆是象螺旋形一样,盘旋而上,墙壁上就挂着毕加索的原作,直至顶部,没有间隔。观众们一路盘旋而上,从底楼一直盘旋到顶,不分楼层。费老在参观的过程中注意到哪些高鼻子蓝眼睛的观众在观摩中也都是一声不吭,费老揣测他们不一定能看懂,所以都不做声,生怕说出外行话来让人见笑。若干年后,毕加索画展来沪展出,我特地赶赴上海参观,因为一位国际级绘画大师的原作,竟然送到家门口来展览,当然不能放过这样的一个极好的机会。也想据此体验一下,费老当时参观毕加索画展的感受。相信毕加索一生不断创新的精神必然与费老引起共鸣。

七

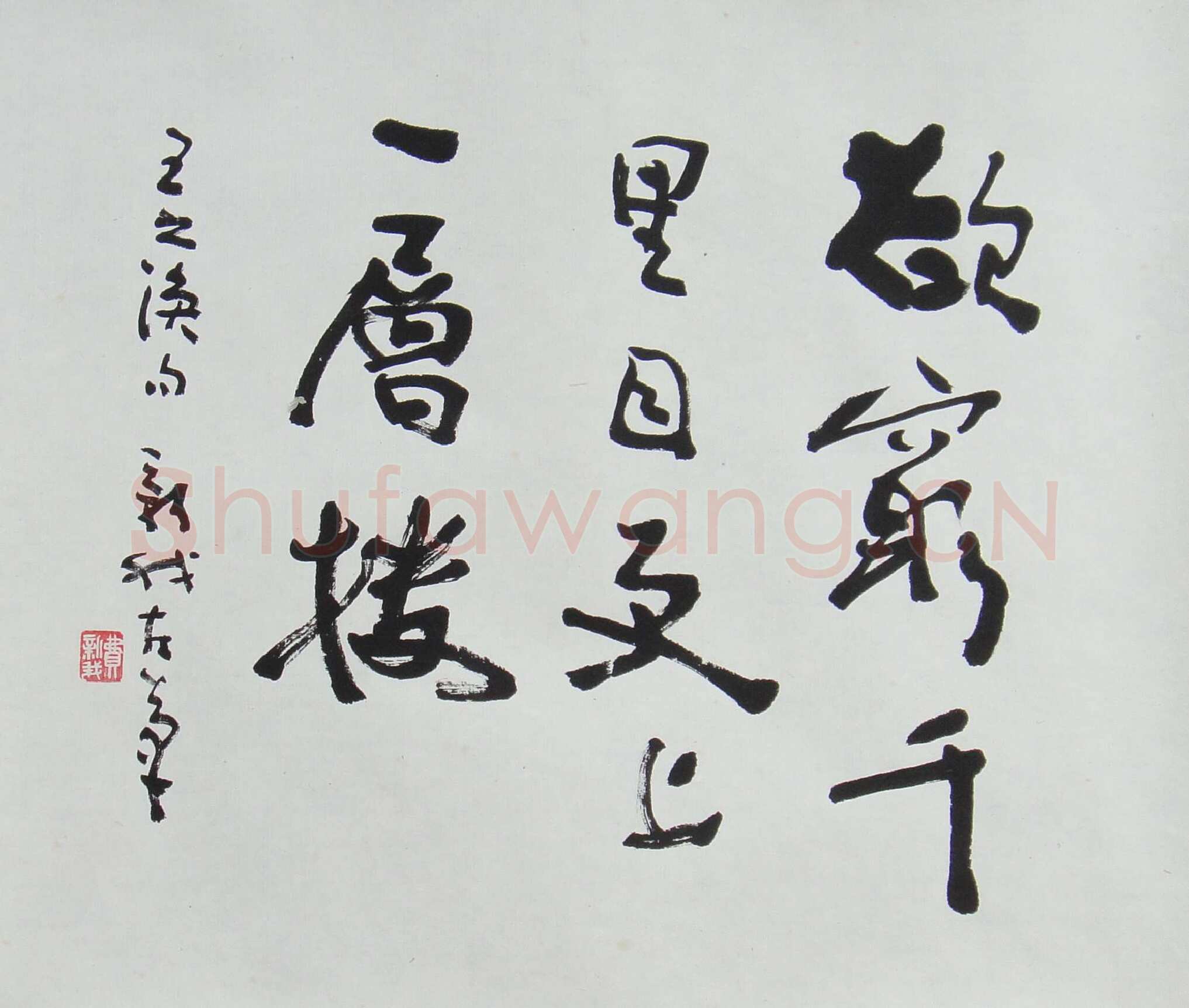

1988年11月,年届86岁高龄的费新我先生又选出90余幅精品,在苏州市艺石斋新楼开幕。其中一幅“石破天惊”四个字的作品吸引不少观众驻足观摩。记得作品幅面并不太大,大约在四尺斗方左右大小。费老先用赭石色以苍老的笔法画出几块破碎的石头,以此作为这件作品的底纹。然后蘸浓墨在上面书写了“石破天惊”四个大字,这四字既有写在空白处的,也有写在石块上的。显然,费老对这四字的处理并非作为绘画上的标题,而是作为一件书法作品的主题来处理的。作为底纹的石块仅仅是对书法的主题起到一定的烘托作用,或者说是对文字内容加强视觉形象上的诠释。这样,书法俨然成为这件作品的主角,而作为底纹的绘画则退居辅助、次要的地位。这与传统的在绘画作品上题上标题的作品来对照,其中书法与绘画的主次地位,正巧颠了个倒。从而使人感觉到耳目一新!费老的这幅作品,不仅让书法与绘画在内容与形式上达到了高度的统一,而且让作品产生了很强的震撼力。现在有些评论文章,不管合不合适,都喜欢套用“张力”一词。笔者一向不敢乱用此词,突然想到,如果用来形容费老这幅作品,也许人们对“张力”一词,能理解的更透彻些。当然,在这次个展中,费老还有不少精品力作悦人耳目,但这幅“石破天惊”则是其中最为突出的精品杰作。它凸显了费老弥满的创新精力。虽然年届86岁,但他在作品上却经常喜欢钤上一枚“人书未老”的闲章。此章也透露出费老谦虚与不服老的高尚品德与创新精神。这个展览也让我深深地体会到一位不断进行自我更新的新我老人的进取之心。它对今日书坛的影响是不可估量的!

八

1991年6月,“王玉良,葛鸿桢,陈新平书画展览”由沈鹏先生题展标,中国国际友谊促进会主办,在上海美术馆二楼展出后,下半年移至苏州南园宾馆画廊展出。笔者登门邀请费老去参观指导。这是笔者第一次同时推出书法与绘画作品同艺友举办的联展。展览上,由台湾画商出资出版每人一本书画集放在桌上供参观者翻阅。费老到南园宾馆参观展览后,又拿起桌上的画册仔细翻阅。由于当时各放一册,并无多余,故笔者改日专程将本人的书画集送到费老府上。费老又一次仔细翻阅了这一本画册,也许这是笔者第一本画册,里面的作品又有些新意,所以费老看完后,意味深长的对我说:“新,我总是赞成的。”好像也是在这次登门请教时,费老还突然对我说,“明年我马上90岁了,不知道能不能过。”我马上说,“肯定能过,你看祝老已九十几岁,不是还健在吗?您应该没问题的。”谁料到没过多久,费老在元宵前夕不慎跌跤,致使股骨颈骨折。5月5日,因心脏病迸发,经抢救无效去世。回想起费老那句突然问我的话,竟然一语成谶。

费老虽然离去多年,但他的“新我”精神,必将永存。值此费老诞辰一百十周年之际,谨将此文作为永久的纪念。