名称:点点滴滴难忘却

书法家:费新我

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

费新我先生是大家一致公认的二十世纪最杰出的书法大家之一。他的为人治艺是留给后人不可多得的精神财富。值此费老诞辰110周年之际,由中国书法家协会发起联合有关单位组成“纪念费新我先生诞辰110周年组委会”,并向海内外书家、学者,以及费新我先生的生前好友、学生和研究者广泛征稿,编辑出版纪念文集,无疑是积聚这批精神财富的一个极佳举措。虽然,十年前由苏州市政协文史委与苏州市文联联合编辑出版过一本《费新我百年诞辰纪念文集》,已经为收集纪念文章做了不少工作,但难免有遗漏之憾。这次由中国书协牵头征稿编辑出版,不但能弥补这一缺憾,而且能使文集的影响更加广泛,使更多的后学受到费老精神的感染和惠泽。

笔者曾在费老逝世五周年之际,写过一篇不足千字的短文,发表在1997年7月28号的《苏州日报上》,题为《“新,我总是赞成的。”——忆费新我先生》,聊表对费老的追思。本文拟比较详细地记载笔者与费老交往的一些片段甚至点点滴滴,其中或可补充《费新我百年诞辰纪念文集》中附《费新我年谱》的缺漏,纠正某些不够准确之处。

1962年,我考上了苏高中。因为喜欢书画,从新华书店买到一本《怎样画毛笔画》。这本书就是费新我先生编绘的。当时因为注意力集中在按照书本的步骤学习毛笔画,对作者是何人未予多加关注。后来,在参观本市的书画展上,看到两位前辈的书法风貌非常特别,其中一位是张星阶(65岁后改字辛稼)先生,另一位是费新我先生。由于他在落款时每每题上“左笔”,书风又很特殊,“费新我”这个名字开始引起我的注意。此时才想起原来《怎样画毛笔画》就是费先生所著。

1965年,我的行书《毛主席诗词》卷与篆刻作品入选市“五一美展”。据说此次是苏州历史上规模空前的大型展览。不仅涵盖了多种画种,还专门开辟了书法篆刻展厅。仅三名中学生的作品入选,笔者是其中之一。也许是这次的展览,本人的作品给费老留下了印象。这是根据后来发生的一件事推测的,后面将会提到。

1964年下半年,笔者因病休学一年,至1965年秋复学,1966年临近毕业时赶上了“无产阶级文化大革命”。在“文革”开始后,原来打算报考美院的计划被迫搁置。学校停课后要求全体师生投入“文化大革命”。写大字报、刷大标语、画漫画等成了我们的“革命行动”。由于我在学校举办的书法比赛中屡屡获奖,大字报的抄写工作自然落到我的头上。此间,只是在使用毛笔书写,而忽略了临帖学书。

“文革”期间,本人还在跟疾病作斗争。一个偶尔的机会从朋友处借到一本《易筋经》,想以此学习,籍以祛病强身。当时没有复印技术。为了能长期照此学习,本人用毛笔抄录了全文,临绘了图式,并装订成册,依此锻炼。一次书友朱君武(后改名朱延春)来访,见到我手抄的《易筋经》便要求借去一阅。后来君武再将此书送还时告诉我说,他把这手抄本拿给费老先生看过,费老竟对他说:“葛鸿桢的字不如以前了,肯定是抄大字报给抄坏了。”此语让我一惊:一是我仅是一名中学生,参加过一、二次市里的展览,与费老无缘相识,而费老却对我的字有印象;二是我警觉到自己忽略了临帖。心想一定要好好临帖,重新学起。并由此萌生出有机会要好好请教费老的念头。

“上苍不负有心人”,终于让我等来了近距离接触并当面请教费老的机缘。

一

1972年大约在夏季,《人民中国》(日文版)记者韩瀚同志从北京来苏州采访,与苏州市有关方面合办一个试笔会。除了邀请苏州湖笔厂的虞宏海厂长及制笔名师傅王浩夫等人外,还邀请了几位书法家及青年书法爱好者参加。受邀的书法家有费新我,张星阶,吴养木等前辈。本人有幸与奚乃安等作为青年书法爱好者一起受邀参加此次活动。地点在网师园“濯缨水阁”。先是韩瀚同志说明来意:主要是因为日本书坛狂妄的宣称:“中国书法后继乏人。除了少数遗老还擅长书法外,年轻人几乎没人继承书法艺术,今后世界上有需要学习书法的都得到日本去留学!”为了驳斥这类狂言,《人民中国》(日文版)准备刊登一期介绍当今书法的专题,向日本介绍中国书法的现状:除了老一代书法家外,各地都有青年书法爱好者在学习书法。本次活动借试用湖笔来从一个侧面反映中国书法后继有人。试笔会上,费老用左手挥毫格外引人注意。他用行草书写的毛主席词《十六字令·山三首》被翌年《人民中国》(日文版)一月号刊登在“现代书法”专栏。在此期专栏中,林散之先生的大草《毛主席诗词》条幅被刊登在第一幅,后两页跨页刊登三位老书家的横幅手卷:最上一幅为沈尹默先生的行书《论书诗卷》;中间一幅便是费新我先生的《十六字令·山三首》;最下部为启功先生的行书手卷。此中沈尹默、启功先生早已闻名遐迩,而费老与林老则似乎是在一夜中突然名声大振,从此在海内外书法界引起了很大的关注。

近距离的观摩费老挥毫能深深感受到他进入创作状态时的豪气。他告诉我们:古人挥毫前要脱掉袍子,准备大展身手,动笔前要磨得墨浓,蘸得笔饱,挥毫时要按得下,提得起,运笔过程犹如舞蹈,徐疾相映。

二

1973年,北京电视台(后改为中央电视台)来苏州拍摄苏州的书法活动。地点选在网师园“殿春簃”。形式是在园林中举办一次笔会。笔者又有幸被选中与费老一起参加这次笔会。

当时讲究“老中青”三结合,因此受邀参加笔会的书法家有费新我,张辛稼,吴养木等,青年爱好者中则有奚乃安、本人及当时还是中学生的谭以文。

笔会中有幸再次近距离观摩费老与张辛稼,吴养木等前辈挥毫时的英姿。笔会临近结束时,电视台的导演提出,应该给这个片子题个片名,以便在播出时用。费老一拍脑门说:“就叫‘林园书会’吧。”大家一致赞同。于是,费老提笔挥写了“林园书会”四字交给导演。后来看到北京电视台播出该片时,果然用它作为片名。

三

1973年秋天,“全日本书道连盟访华团”在访问北京,西安,南京等古城后来苏州访问交流书法。苏州市外办邀请了谢孝思,费新我,张辛稼,吴养木及笔者共五人与日方书家进行交流。据外办负责同志介绍:日方这次访华团是“文革”以来首次级别最高的书法家代表团。秘书长为白土吾夫先生。来苏前他已先行返日。来苏的日方书法家访华团成员都是日本一流的书法家,团长为香川峰云先生,团员有饭岛春敬、饭岛敬芳夫妇、村上三岛、梅舒适、青山杉雨、田中冻云、金子鸥亭等共八人,他们都是各流派不同书法社团的领袖级人物。秘书是木村美智子小姐。我们以“苏州市书法印章研究组”的名义与日方进行交流,谢老作为组长。

笔会交流地点选在苏州博物馆(原忠王府旧址)内紧挨拙政园的一个大厅里。我们五人排列在大厅门口迎候日本书法家们鱼贯而至,他们一个个以一贯的“日本式”的招呼方式点头哈腰作揖示意。但是,在挥毫过程中还是流露出许些傲气与霸气。其中一位书家看到书案上准备的毛笔不够大,挑了两支最大的笔并在一起,挥写下偌大的“少字数”作品,其时着实有些惊人。梅舒适先生则是一手吴昌硕风格的石鼓文篆书。村上三岛挥写的是“明清调”的连绵草书。其他几位写些什么印象不深了。我方则有谢老先开笔,写书了一手师自吕凤子先生而又有自家面目的篆隶草书混合体,费新我先生的左笔行草大气磅礴,博得了大家的喝彩,尤其引起日本书法家们的关注。张辛稼,吴养木俩前辈亦各呈其妙,一挥而就。唯笔者资格最嫩,学识最浅,技艺也远不如前辈。但想到要为中国人争气,也就大胆挥毫,写下了“海内存知己,天涯若比邻”的诗句。笔会结束时,中日双方的书作互相交换作为纪念。后来从《人民日报》报道得知,这批交换作品翌年在日本东京、京都、北九州三地巡回展出。

博物馆笔会结束后,双方暂别到宾馆休息。当晚,由苏州市委常委许耀林同志在南林饭店设宴招待日本书法家一行,我方五位书家全部作陪。宴会上,为便于交流,中日书家间隔就坐。笔者和吴养木老师与村上三岛和梅舒适俩先生间隔而坐。作为邻座交谈自然多一些。内容大多是环绕书法史方面的。村上先生十分推崇王铎的书艺,并略带炫耀的语气说:“我收藏了王铎的作品有二十多幅,听说吴养木先生家亦富收藏,不知有几幅王铎的作品?”吴老师回答说:“有七幅。”村上先生颇为得意。梅舒适先生见我年轻(当时27岁),便问:“你对哪些古代书家比较熟悉?”因第一次经历这种场面,对方又是资深的书法篆刻家,加上自己当时确实才疏学浅,回答时说了没几个古代书家,就紧张的想不起来了,一向讷于言的我当时真有捉襟见肘之感。因此我暗下决心,一定要好好的攻一下书法史。了解自己的不足,也许是本人通过这次交流活动最大的收获。谢、费、张三老坐得离我们较远,谈些什么不清楚,但费老在场面上的豪情还是有印象的,宴会开始时,木村美智子小姐向中方书家依年龄顺序一一敬酒,用的是茅台,一杯一口,非常豪爽。费老不但也能一干而尽,还称赞木村小姐“海量”。翻译张学先生告诉日本友人,中国人称海量是赞扬最能喝酒的人。于是有日本书家解释道:在日本“海量”不是最能喝酒的,最能喝酒的被称为“喝大酒”。费先生哈哈大笑,说:“喝大酒,喝大酒。”

这次活动的简讯后来刊登在香港《书谱》1974年创刊号上。据此了解到,该团当时共访问了六座古城:北京,西安,南京,苏州,杭州,广州。各地都选出“老,中,青”书家参加交流。除了青年新秀外,前辈全是大名家:如北京有赵朴初、启功、刘炳森等;南京有林散之,萧娴,尉天池等;杭州有沙孟海,刘江等;广州有商承祚,秦萼生,麦华三等等。

在《费新我年谱》中,1973年(癸 丑)中提到:“与日本书道代表团,上海,徐州,南京等同道座谈交流书艺。始与三位日本友人通信。”这里所指的“日本书道代表团”应该就是我上面所记录的“全日本书道连盟访华团”的交流。而开始通信的三位日本友人,正是该团成员:村上三岛,青山杉雨和梅舒适。在《费新我百年诞辰纪念文集》中,刊载了这三位日本友人的文章。其中,梅舒适与青山杉雨俩都提到了1973年(梅先生清楚地记得是“癸丑年”,但记错了交流地点,以为是在留园或网师园内交流笔会。而青山杉雨先生文中称:“我记得大概是在拙政园的一室举行笔会上”比较接近些。因博物馆原来就是属于拙政园的一部分,关于那次笔会,他俩不约而同地声称,印象最深的是费新我先生,因为他用左手挥毫而被吸引。不过青山杉雨先生写于1981年的这篇文章中称,1958年第一次访华时,与费新我先生第一次见面也是那一次访问苏州,这是有可能的。但是他又说:“从那以后的25年间,我大约去过5次苏州,但是没能得到和费先生见面的机会。”从1981年距1973年,仅时隔8年,而青山杉雨先生认为25年间没有见面,显然是记忆上的失误。而梅舒适先生这篇写于1982年1月的文章中,则清楚地记得:“在癸丑年,即距今9年前在日本书法家访华团访问苏州时……和众多的苏州书法家举办交流笔会时,我被费先生用左手挥毫,其所写字体风格之出色吸引着了。”显然,梅先生记忆的时间是准确的,虽然上述两位日本书家在时间与交流场所上其记忆互有偏差,这种现象对于上了一定年纪的人来说是极其正常的,但对费老左笔挥写的出色风格的深刻记忆是一致的,由此可见费老高超的书法造诣已给日本书家留下了深刻的印象。

四

1976年1月,苏杭两市书法交流展在杭州开幕。苏州市文化局派朱根寿(又名庚寿)同志率费新我先生及笔者一同前往杭州参加交流活动。这是笔者第一次与费新我先生一同赴外地参加书法交流,也是给我印象最深、影响最大的一次。当时苏州人赴杭州喜欢乘夜轮班,在船上睡一晚,第二天清晨即达杭州。我们一行三人也是如此。记得刚上岸走出轮船码头,就听到几位报童在夜色还未褪去的清晨举着报纸大声吆喝着:“号外,号外,周总理因病逝世!”这一突然的噩耗使所有的人都愣住了,因为周总理在人民心目中的位置崇高无比,此前似又无总理病危的报道,故此消息显得尤为突然。

与杭州方面接上头后,我们才从沉默中解脱出来。我们被安排在西湖之滨的华侨饭店下榻。这样,我们与费老同吃同住了三天。不但使我有机会近距离了解费老在笔会、座谈、讲座中的言谈举止,还有大段时间听费老给我们讲他年轻时的奋斗经历,这些经历犹能激发我们后学的上进心。

当时费老已经七十开外,但丝毫未现老态。行走时腰背挺直,健步如风,当年用餐还讲定量,每人每餐用饭三两,费老胃口极佳,不止一次地怀疑那三两饭的分量不足,一点也不像七十多岁的人。费老谈到他年轻时的奋斗经历也很感人。他告诉我们,年轻时曾在上海一家书店当过送书的(后来才知道他实际是当会计,以前称为“账房先生”,“文革”期间不太好听,其实用现在的话来说,会计也是给老板打工的)。由于实在喜欢画画,就去报名入陈秋草先生办的美专(即白鹅画校)。当时不但报了白天的班,还报了晚上的班。有感于费新我先生的勤奋好学,陈秋草先生只收他上一个班的学费,而让他上日夜两班的课。记得费老当时告诉我们的是:他当时三十岁,陈秋草先生二十九岁,却已当了校长。与《费新我年谱》相对照,费老说当时三十岁应是周岁,而《年谱》所示三十二岁是虚岁,9月1日入白鹅画校时,费先生还未过生日,正是三十周岁,可见费老的记忆是准确的。

另一件印象颇深的是:费老56岁右手腕患骨关节结核,医治无效,一个画家右腕坏了,不能再作画,自然十分痛苦,而且对前途也有些迷茫。费老告诉我们说,正在此际,是博学多能的汪星伯前辈给费先生指点迷津。汪老告诉费先生历史上有高凤翰以左手作书,劝费先生何不试试用左手练字?这一规劝与指点,让费先生重新燃起了希望,毅然开始用左手练习书法。费老能在“奔六”之际,自强不息,从头学起,确实为我们年轻一代树立了榜样。费老十分谦虚,用左手习字后,更是虚心向各方听取意见,以图改进。他告诉我说,在众多给他指点的同仁中,给他影响最大的是他在江苏国画院的同事——亚明先生。自改用左手练字后,费老的用笔出现了执拗,奇崛的形象,但结字,章法仍嫌太平正。亚明先生向费老指出了其用笔与结字、章法不太协调之不足。建议费老章法是否可试试把每行的行式从原本以每个字的中心线对直改为每个字的重心在笔直的中轴线左右摇摆的行式。费老采纳了亚明的建议,这样就要求结字亦有所变化,即从第一个字开始就要写得不平正,将首字结构略加变化,造成或左倾、或右倒的险象,然后让第二字在补救中产生新的险象,这样逐字因势而变,产生跌宕多姿、左右摇摆的行式,然后第二行又与第一行采取揖让相间,如公主与担夫争道的原理,逐一布白。第三行、第四行,以此类推。最后是通篇在跌宕奇险的状况下,达到整体视觉上的平衡。

费老从56岁开始改用左手执笔,到70多岁讲给我听这一章法上的改变时,已经能十分自如而熟练的运用他经过多年的探索而得到的创新形式。使他的左书从笔法到章法不断的达到升华。创造出既迥异于时人,又不同于古人的面目全新、格调高雅的“费体”行草来。

在杭州交流的几天里,除了闲聊中聆听费老自己奋斗经历与学书途径颇有收获外,与费老一同参加与杭州同道的书艺交流活动也收获不小。当时,杭州市文化局请出沙孟海,刘江,马世晓,朱关田,闵学林五位书家参加交流,也是一个“老中青”的阵容。而苏州原本准备赴杭的四人:费新我,张辛稼,朱根寿及笔者。张老因病未能赴杭。双方见面时,由杭州市文化局领导介绍杭方书家,出现了一点小小的尴尬。当时“文革”尚未结束,突出政治贯穿一切。当时在姓名后面加上“同志”两字,似乎就是认可该人为革命队伍中人,这是一种“政治待遇”。现在的年轻人是体会不到这种情况的,如果你现在还称呼人家“同志”,可能会以为你“老土”。可当时如果不被称为“同志”,心中至少会“咯噔”一下,想:“我难道不是革命同志?”

当时一代大书家沙孟海先生恰恰在该时,碰上了这种情况。杭方领导开始介绍“沙孟海同志”突然发觉不对,赶紧改口重新介绍“沙孟海”仅三个字。既不加“先生”亦不尊称“沙老”。沙老当时脸色便一下子阴沉下来,然后双方人员介绍中,全部带有“同志”的称呼,沙老隐隐然显出一点不自在的感觉。我和闵学林同年,是当时在场的最年轻者,我俩当时又是工人,自然是“革命队伍中人”。不过我才不管参加交流的沙老被不被称“同志”,因为早有耳闻沙老书艺高超、为人厚道,所以还是对沙老十分的尊敬。费老与根寿似乎也没有在乎这一点,与沙老及杭州书家们都客客气气,礼貌相待。

也许是沙老感觉到了笔者对他的尊敬,后来在一次恰巧沙老与笔者被安排坐同一辆吉普车外出活动(究竟参加什么活动已毫无记忆,无非是出席开幕式或者座谈会什么的),沙老主动拿出纸笔,写下了家址,要我以后有机会去家中做客。从此后,我每有机会去杭州,必去沙老府上拜访,请教。沙师母亦是大家闺秀,慈祥儒雅。每次去沙府,师母总是泡好茶,陪在一旁聊天,这是后话。

与费老一起参加交流,印象最深的是一次座谈会与一次讲座。座谈会上,谈论起书法教学与学书途径等问题,探讨到底学古人好,还是学今人好?苏杭两地书家都倾向于以师古为佳。而不太赞成当时上海出版当代人字帖供人学习的做法。苏州三人中,仅费老是著名书法家,我资历尚浅又不善辩论。朱根寿虽为领队,但他更是谦虚,从不以书家自居。这样,说是苏杭两地书家座谈,其实几乎成了由费老一人应对杭州书家们的各种提问。虽气氛热烈,但仍让我想起三国时的“舌战群儒”一幕来。

另一次印象颇为深刻的是,杭方请费新我先生作书法讲座。此前苏州市文化馆已为费老当年撰写的《书法杂谈》印了一本小册子。这次费老就以书法杂谈为题作讲座。隔天晚上,费老让我照《书法杂谈》中一张图放大画在一张白报纸上,供讲座时挂在黑板上,以便讲解。第二天我们陪费老参加讲座,费老让我做他的助手,也待在台上。因为在台上,看下去黑压压的一片,几乎是座无虚席。看得出杭州的书法界对于费老莅杭作讲座还是十分期待的。演讲时,费老侃侃而谈,不时用手势辅助他的演讲,讲得深入浅出,十分生动,博得大家的鼓掌。记得讲座刚结束,就有几位热情的听众走上讲台向费老请教。突然,有一位年轻听众,激动得直接跳上讲台,要与费老握手,并用浓重的杭州话自我介绍:“我叫何水法啦(这个“啦”字,可能是杭州话中的“下搭头”,与普通话中的语气不同)”后因在报端常见到这个名字,故至今不忘。

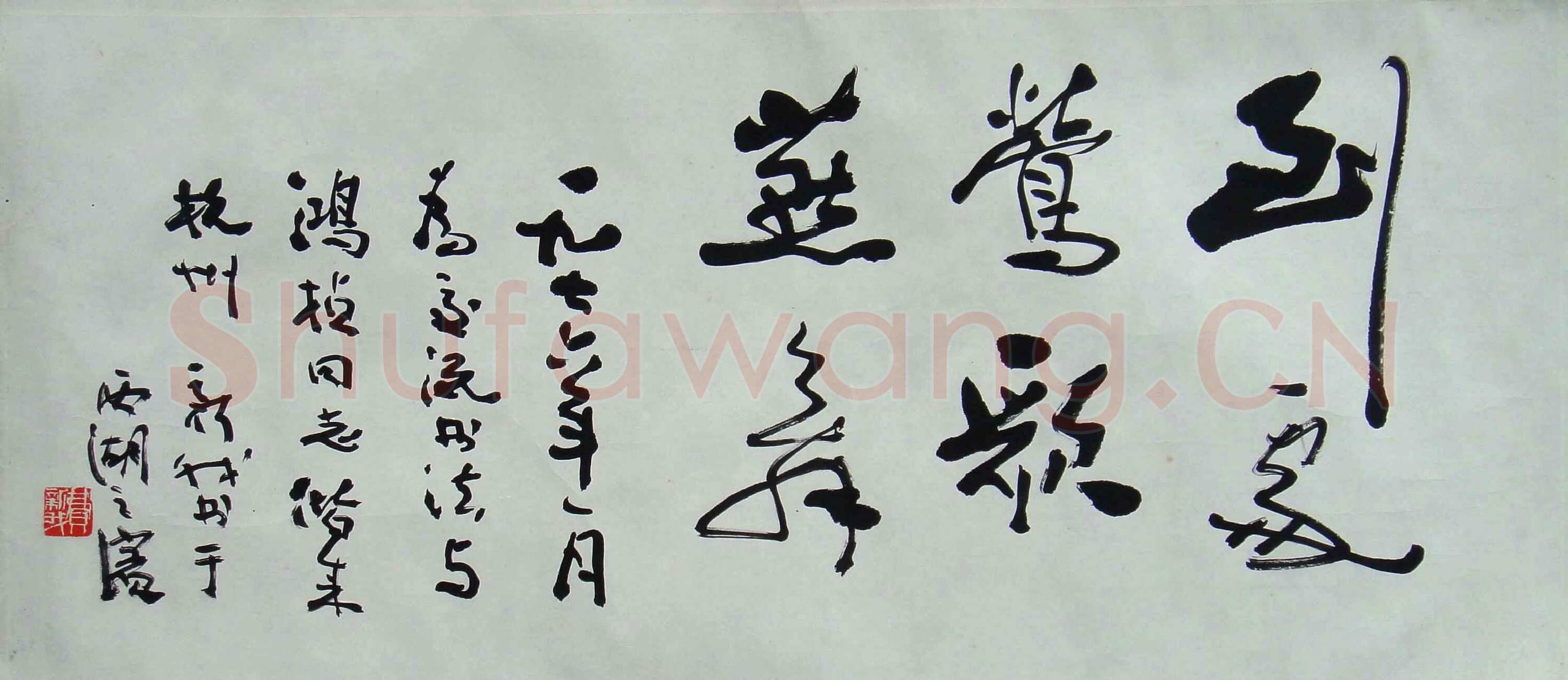

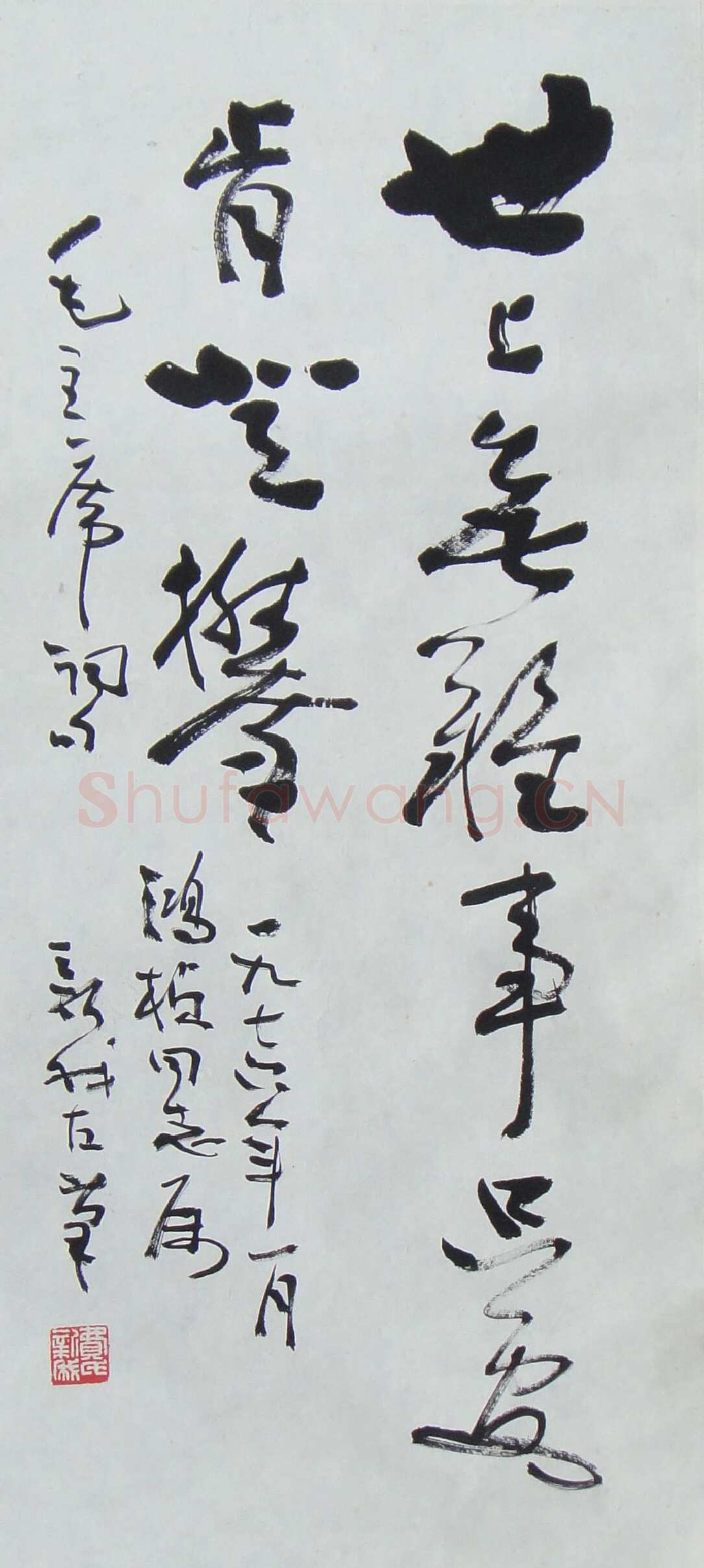

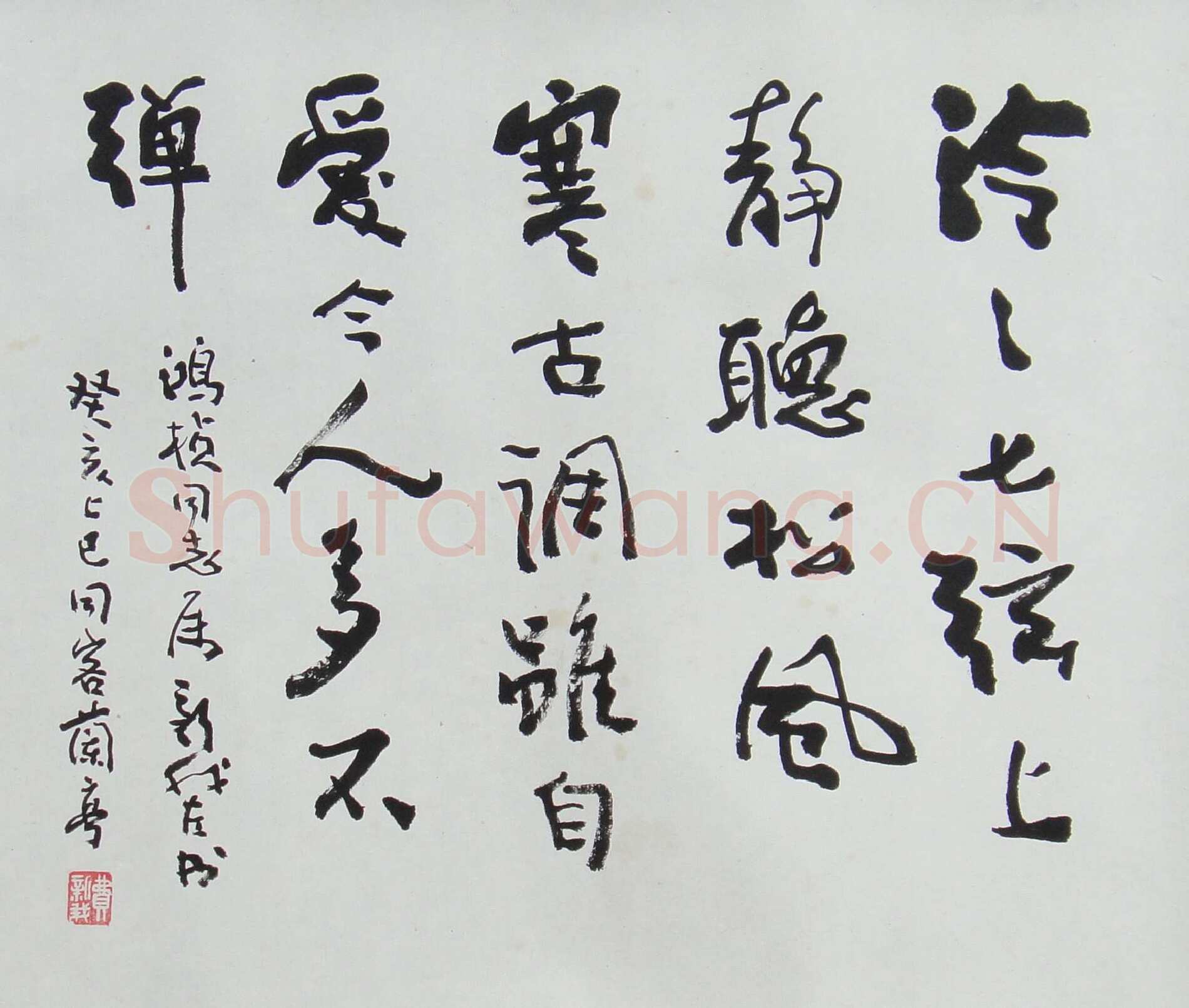

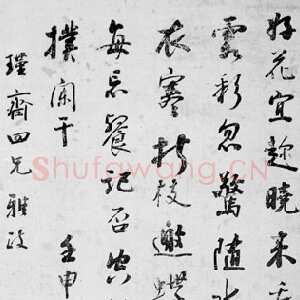

在杭州的三天间,费老还写了2幅字送我(见图)。实际是三幅,因其中一幅用以勉励我的“世上无难事,只要肯登攀”,他觉得不满意,又重写了一幅。本来他准备将第一幅丢弃,我觉得可惜,便要求费老也盖上章,让我一起收藏。通过此事亦可看出费老对自己的创作要求十分严格,这种严谨的创作态度,是十分值得我们晚辈学习的。其中有一幅还跋上了“为交流书法与鸿桢同志偕来杭州”,使该幅作品又增加了纪念意义。也是我与费老一起赴杭交流的最好见证。