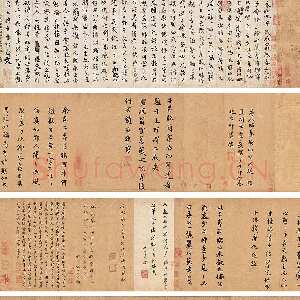

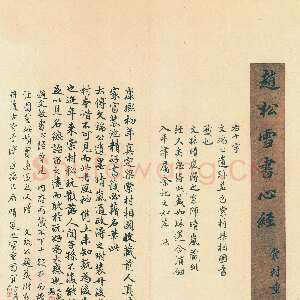

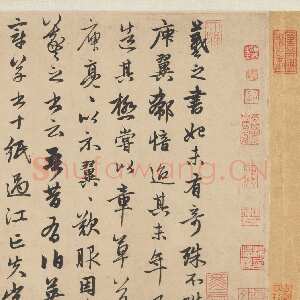

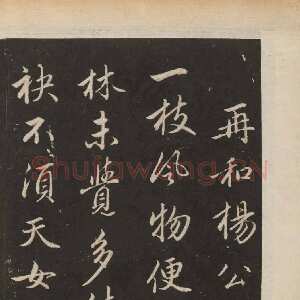

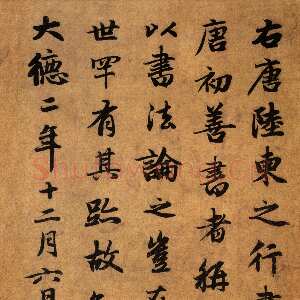

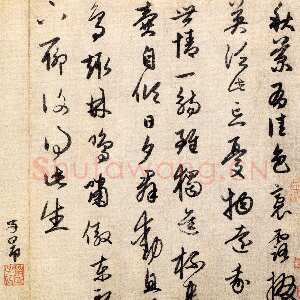

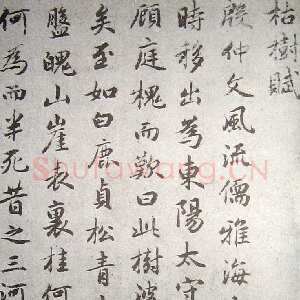

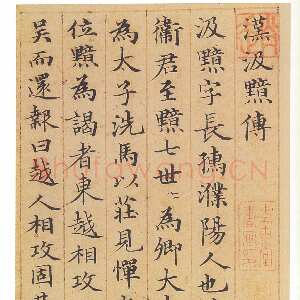

名称:闲邪公家传

书法家:赵孟頫

书体:小楷

分类:毛笔书法作品

年代:元代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:赵孟頫书法欣赏

《家传》的流布、传播与收藏

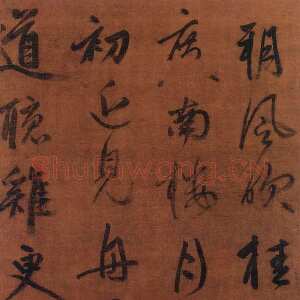

《闲邪公家传》法帖是孟頫流传于世的小楷“极品”之一。全文七十行,一千二百多字,不仅是书法范本,而且记述传主生平事迹,对于了解元初社会状况,具有重要的史料价值。此帖在孟頫系年资料中无记载,既无撰写年月,也无刻石时间。他究竟何时撰写?何时摹勒上石成为法帖?是原迹还是翻刻上石?如此等等,为探索和研究留下了空间。

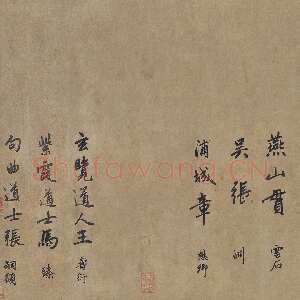

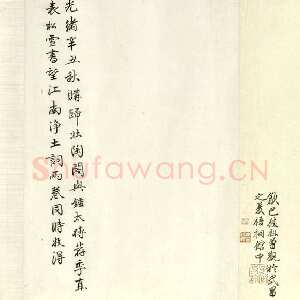

《家传》现在的拓本始见于明末清初之《快雪堂法帖》。该法帖从王羲之至赵孟頫,共辑选二十一家七十九帖,共分五卷,《家传》是其中之一。为“涿州冯铨选辑,宛陵刘光摹刻”。无刻石年月,但从王献之《洛神赋》后有崇祯十四年(1641年)冯铨跋来看,“摹刻时间或开始于此后不久”。冯铨何许人也?据(《快雪堂法帖》介绍)考证:冯铨(1595~1672年),字振鹭,号鹿庵,涿州人。明清两朝都曾官居高位,明万历进士,天启中官至户部尚书,武英殿大学士,因与魏忠贤相勾结被罢官。入清,官至弘文院大学士,礼部尚书。从《快雪堂》上石的帖来看 ,冯铨确实收藏了不少大书法家的真迹,其中有很多是直接从真迹上勾摹出来的。加之刻手刘光(字雨若,安徽宣城人)为明末清初最杰出的刻帖专家,铁笔传神。《快雪堂》选刻俱精,评价在董其昌《戏鸿堂帖》和乾隆御刻的《三希堂帖》之上。而孟頫《家传》墨迹上石,完全传达了孟頫小楷笔法之神髓。

《快雪堂法帖》系冯氏刻于原郡涿州,后因子孙不能守,质于州库。州牧福建人黄可润购之运回福建。后来,福建总督杨景素又将此帖购得,进奉内府,时在乾隆己亥年(1779年)。乾隆皇帝为之建快雪堂于北海北岸,并作《快雪堂记》以记之。

这样,《快雪堂》法帖,包括《家传》便有了三种拓本流传于世。一曰“涿拓”,即《快雪堂法帖》未入内务府之前,也就是乾隆己亥之前;二曰“建拓”,即乾隆皇帝建快雪堂于北海之后;三曰“内拓”。三者之中以“涿拓”最早,最为名贵,字迹清晰,毫无漫漶、损伤之痕。胡君所藏之《家传》,就其字迹之清晰、笔画之完好无损,当属“涿拓”无疑。

值得玩味的是,《家传》由1310年前后成书问世,至1641年前后摹勒上石,近三百五十年间,其墨迹或拓版藏于何处,又是如何落到了冯铨手中的呢?

就内容来看,周驰为李秉彝所书之《家传》当属墓志一类。记载逝者的姓名、籍贯、生平事迹。以书家重镇赵孟頫之声名,李秉彝官职之显赫,加之当时树碑立传之风甚炽,其后人当将此《家传》摹勒上石,树碑立传,传诸后世。此乃推论。不过《家传》即使当时确已摹勒上石,但历经元末明初之兵燹连年,加之汉人仇视“元奸”,其碑石恐已荡然无存,且无拓本存世。现在可以肯定是《家传》的墨迹确实保留下来了,并且流入冯铨之手。

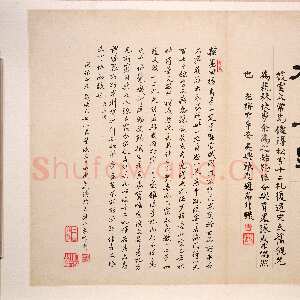

现在摆在我们面前的这本《家传》法帖,系胡君家藏的珍宝,近百年来,四代传承,充满周折。据胡君讲:其家乡徽州婺源县是宋朝大儒朱熹的诞生地,文风鼎盛,到处飘着墨香。其曾祖父仲文公为清末举人,也是当地颇有名气的书法家,一生藏书甚丰,尤喜收藏书画,临终时,将其珍藏之书画一一分赠子孙。胡君父亲得到的便是这本明拓赵孟頫小楷《家传》。

胡君父亲得此遗赠,视若珍宝,日夕临摹观赏,总是随身携带,不离左右。后来,他随族中长者在西安经营茶叶生意,适逢蒋、阎、冯中原大战,兵荒马乱中将此帖丢失。不知怎的,此帖落入蒋介石军官陈平裘手中。他于1930年获得此帖后题道:有此(指《家传》)若拜小诸侯。并注明:讨伐阎冯役及军次关中得此帖。更为巧合的是,抗战胜利后,1946年,胡君父亲在南京逛夫子庙古玩店时,在一些古玩物精品中,竟无意中发现了这本遗失多年的字帖。此帖失而复得,完璧归赵,全家大喜过望。1946年,胡君父亲去台湾基隆金矿工作,把此帖给长子胡君贻作为练习小楷的范本。君贻对此帖也是爱不释手,总是随身携带。后来,他在由基隆赴台北读书途中,被国民党军队抓壮丁,关入兵营。他冒生命危险,翻越道道铁丝网,逃出虎口,随身携带之书籍行李丢失殆尽,惟有此帖绑在胸前,未有遗失。解放前夕,君贻随父乘船由台返乡,途经舟山时遇海盗土匪,行李衣物被抢劫一空,惟有此帖安然无恙。“文革”中,君贻家遭红卫兵三次查抄,古物书画均被当作“四旧”焚毁,此帖因藏在炉灰中才幸免于难。

孟頫书写之《家传》,由元至今,七百余年,辗转周折,历经磨难,至今仍有完好无损的拓本传世,即将由山西人民出版社刊行问世,惠及大众。这不能不说是我国书画史上的一段佳话。

释文:

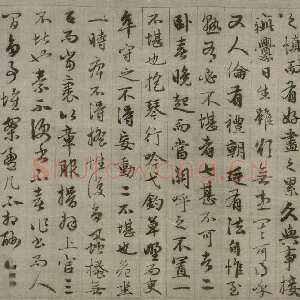

閑邪公李姓,諱秉彝,字仲常,世家大都通州潞县。祖上皆力田,至諱瑀,字國寶者,仕金朝為懷遠大将军。以癸未岁生,公幼而沉毅,見人倨坐輒色變,由是衆異焉。穎悟好學,七嵗誦書,日千言,十嵗能習古篆隷。年二十餘謁行省粘合公,即致公掾曹,未幾遷都事,説粘合曰:“金亡人材無所附麗,天下初定,宜拔其尤者為朝廷用。”粘合用其說,首聘王先生磐,授子弟經,於是士大夫相繼登粘合之門,實自公發之。參議王文統投書粘合請立河南省,曰:“距河以持南北之勢,聚財以結上下之交可以成事。”公明其邪説,願勿聽。既而文統果敗,遷員外郎。己未世祖以潛藩伐宋,公從渡江,將士入鄂州孟少保家爭取金帛,公獨收書萬卷以還。中原兵火後,人家少藏書,至是遠近學者詣公借讀無虛日,文風漸起。中統壬戌遷中興等處行省郎中,時渾都罕甫平,民艱食,公奉旨賑恤玉門以東,全活者無數。至元甲子徙四川陝中,苦司竹之政,奏罷之。遷太中大夫,佩金符為彰德宣課運使。課最,擢尚書戶部侍郎。庚午秋,中原蝗,公銜命往捕,有不盡心,聼以軍法從事。公訖事,未嘗有所操切。明年京師饑,朝廷用公言發廩,又明年,魚兒泊饑,公亦被命濟其民,出為都提舉漕運使,御河數千里,不半載餉百萬石。中臺察廉能,奏授陝西按察副使,巡行灌州,故有李公堰。當三江口遇水漂悍輒壞,歲調夫修兒,民以爲病。公以爲築之堅可已患,父老以壅遏漲勢,則恐為成都害。公令投石水中,問曰:“水從石上過耶,石下耶?”皆曰:“流石上耳。”督有司三月堰成。自是大水至,冒堰上行無所壅,旱則瀦以溉田,為至今利。丁丑,除江州路總管。屬邑有剽掠者,有司以叛告,官軍既動,被俘者衆。公邀諸津,詰無辜千餘人,悉縱遣之。黃州叛,九江戍卒僅五百,北來商旅亦授兵登陴,單弱甚。呂師龍新降為招討使,擁精騎千百。公使捍禦,不聼。夜登庾樓,遙望小舟順流下,邏獲七人自黃來,持叛書期師龍以五月十六日為内應。公即訪其計議,陳文彬偕至師龍所,諭以利害,師龍與其麾下自誓不知情,公曰:“審尓何不分兵守城?”師龍如公言,九江遂無警。其兄師夔自江西奉黃金二百兩白金二千兩奴婢十人為謝,力卻不受。

義門陳氏苦縣吏貪酷戕吏卒,公曰:“非叛也。”密遣其姻黨夏德叟招撫之,闔族千餘口皆得免。遷湖州總管,逾年又徙常德,沚江泛溢,立堤匱以制湍浪,民免 溺。官種柑橘五百株以代民貢,歲歉黜同僚議不俟命開倉救饑者,武陵之人立碑以頌遺愛。癸未,陞通議兩浙轉運使,去民之不便者而課自辦。轉正議除工部尚書,居半載復為兩浙轉運使兼杭州諸色課程及市舶。前同知納速剌丁倚權臣勢奪公職,有旨理算欲因以誣公,卒不得毫髮私,群小蟄伏歸道鎮江,寓鶴林坊,丁亥四月以疾卒,年六十五。

公自癸丑徙居彰德南薰坊,遂葬臨漳。子四人,長次域次梓次棣。公仕安陽時,聘侯山 先生英,率僚吏講學于思義堂;來九江禮其鄉先生袁公枋、牟公鎔、故崇政殿説書陳公有;宗湖州則故端明殿學士陳公存、故參知政事文公及翁皆請以師道主學校。使時人矜式,公辨問不倦,有所自得。嘗名齋室曰“閑邪”,或求為吏,以東坡、穎濱二先生手書奏議三十冊為獻,公曰:“賂可受乎!”平生不有玩好,戒子孫曰:“凡物之罕得者,我獨有之,必有奇禍云。”

讚曰:中統至元之初,人材眾矣,當是時戰勝攻取,海内嚮平,蓋必有立國之意者相與彌綸于其間,如公可一二數也。詩曰:

質爾人民,謹爾侯度,今之古人哉!