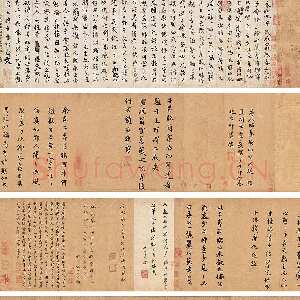

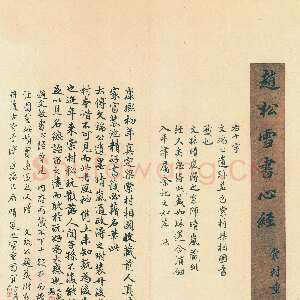

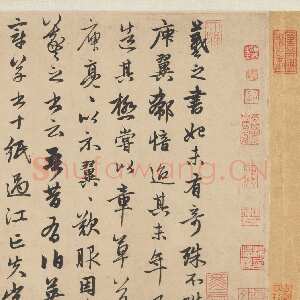

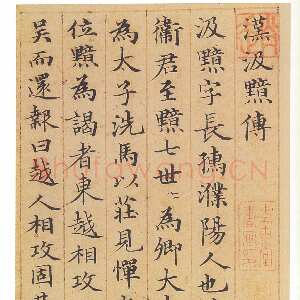

名称:闲邪公家传

书法家:赵孟頫

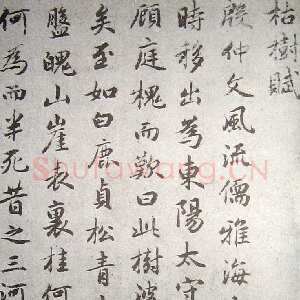

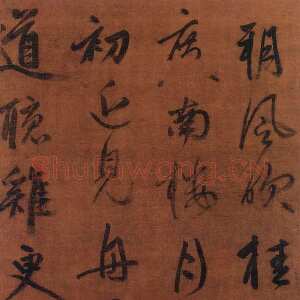

书体:小楷

分类:毛笔书法作品

年代:元代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:赵孟頫书法欣赏

孟頫初至京都,受到皇帝的青睐,江南一介布衣,官职累迁,不免有些春风得意,大有一展宏图之势。其诗《初至都下事》云:“海上春风柳色浓,蓬莱宫阙五云中。半生落魄江湖上,今日钧天一梦同。”不数年,历任奉训大夫、兵部郎中,总管全国驿置费用,官职五品。后迁升集贤直学士、奉议大夫,官至四品。

孟頫居京期间,不甘只务“闲职”,积极参与政事,且年轻气盛,敢于力言直谏。据元史《赵孟頫传》载:一日忽必烈召集百官于刑部议法。众朝臣认定:贪赃满至元钞二百贯者该判死罪。孟頫反对以钞票作为断人命案的依据,说:“始造钞时,以银为本,虚实相权。今二十余年间,轻重相去至数十倍,改中统为至元。又二十年后,至元必复如中统,使民计钞抵法,疑于太重。”时有朝臣认为孟頫初从南方来,就议论国法不是,当场指责他想要阻止至元钞的流通。孟頫据理反驳说:“孟頫奉诏与议,不敢不言。今中统钞虚,故改至元钞,谓至元钞终无虚时(不贬值),岂有此理。公不揆于理,欲以势相陵,可乎?”驳得其人无言以对。

这一时期,孟頫居京,侍奉朝廷,虽官职累迁,仕途亨通,但他的心情却是抑郁矛盾的。一则,因为背井离乡,抛妻别子,凄凉孤处,不免屡生乡愁;另则,作为赵宋后裔,虽为世祖所信赖,但终不免屡遭蒙族朝臣之妒恨,因而时常产生误入仕途、身陷尘网之感。他在《罪出》一诗中自比笼中之鸟,自谴自责:“谁令坠尘网,宛转受缠绕。昔为水上鸥,今如笼中鸟。哀鸣谁复顾,毛羽日摧槁。”又说:“病妻抱弱子,恸去万里道。骨肉生离别,丘壑缺拜扫。愁海无一语,目断南云杳。哭从悲风来,如何诉穷昊。”其心境之悲凉,溢于诗中。久居朝中,人事扰攘,他羡慕退隐乡居的闲适恬淡生活,这可从他致友人鲜于枢的诗中窥见一斑。他赞美鲜于枢:“脱身轩冕场,筑居西湖滨。开轩弄玉琴,临池书练裙。”同时叹惋自身:“误落尘网中,四度京华春。”

至元二十九年(1292年),孟頫年三十九岁,迁四品朝列大夫。自念久在帝侧,必为人所忌恨,所以力请外补。是年六月,获皇上恩准,离京师赴济南任上,“同知济南路总管府事”。他独立处理政务,随事决遣,官事渐轻。公务之余,留心典籍,致力于文字书法,书艺大进。《式古堂书画汇考·书考》载云:“适至元壬辰正月,蒙恩进阶朝列大夫,出守济南同知,始以公事之暇,得肆于文字间。于是留心典籍,随所好而读之,书司马相如、扬雄等汉晋七赋,供赵雍(赵孟頫之子)临池学书用。”1295年,元成宗铁穆尔继皇位,改元元贞。铁穆尔召孟頫赴京修《世祖实录》,孟頫抵京,将入史院,便以病固辞,返归江南故里。于元大德四年(1300年)出任浙江等处儒学提举。自大德四年至至大三年,孟頫居乡十余年,习书作画,笔力日臻成熟,为其书艺鼎盛时期。是时曾书《参同契卷》,千余言,无一滞笔,宽和流利,有轻裘缓带之风。

1310年9月,应皇帝之召,拜别江南故里,携眷北上京师赴任。一路乘舟,沿运河北上。访亲会友,饱览风光。至大四年(1311年),爱育黎拔力八达登上皇位,是为仁宗。孟頫时年五十九岁,侍奉左右,朝夕与共,深受皇帝宠爱。同年五月迁集贤侍讲学士,管夫人被封为吴兴郡夫人。延三年(1316年),孟頫进拜翰林学士承旨,荣禄大夫,知制诰兼修国史,用一品例,推恩三代。管夫人获赠魏国夫人。孟頫成为汉人朝臣中官职最高的官员。

延六年(1319年),管夫人疾作,孟頫护送妻子离京返乡。舟行至临清,管夫人病逝。孟頫父子护灵柩还吴兴。孟頫在致僧人中峰明本的信中,痛陈丧妻之哀:“侍者孟頫得旨南还,何图妻病道卒,哀痛之极,不如无生。酷暑长途三千里,护柩来归,与死为邻,年过耳顺,罹此荼毒。”其状至惨。碍至治二年,孟頫时年六十九岁。该年六月十六日,孟頫于吴兴家中,日间观书作字,谈笑如常,至黄昏安然离去。九月与管夫人合葬于德清县千秋乡东衡山。

赵孟頫终其一生,虽在仕元汉人学子中职位显赫,官居一品,但影响深远的不是其官职或政绩,而是其书画艺术:“元赵子昂以书法称雄于世,落笔如风雨,一日能书万字。”(马宗霍《书林纪事》)他以卓越才智,倾毕生之力,孜孜于艺术,借鉴古人,博采众长,熔于一炉,终于成为我国书法史上开一代新风、影响深远的人物。

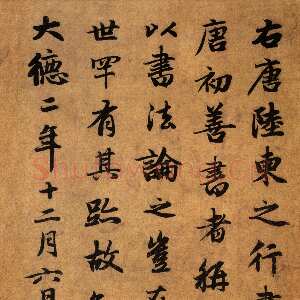

孟頫博学多识,多才多艺,不仅书画冠绝时流,诗亦称绝,而且旁通音律、佛老之学,精篆刻,擅鉴定古器物。尤其书法,诸体皆精,篆、籀、分、隶、真、行、草,无不冠绝古今,好评如潮。孟頫同时代的人对他都有很高的评价。元杨载《翰林学士赵公状》云:“公性善书,专以古人为法。篆则法《石鼓》、《诅楚》;隶则法梁鹄、钟繇;行则法逸少、献之,不杂以近体。”孟頫至友鲜于枢称赞“子昂篆隶真行颠草为当代第一,小楷为子昂诸书第一”。《赵文敏公行状》云:“(人)或得其书,不啻拱璧,尺牍亦藏去为荣。手写释、道书,散之名山甚众。天竺国在西徼数万里外,其高僧亦知公为中国贤者,且宝其书。”赵孟頫不仅在书法实践方面,堪称楷模,在书法理论方面也多有建树。南宋末年,书坛盛行趋逐权贵之风,只要权重名高,随意点化,即被视为墨宝,书法艺术发展至此,已渐趋衰微。元初,赵孟頫、鲜于枢等,冲破当时“宋四家”的清规戒律,排除书坛沉沦靡废之风,倡导“师法晋唐”,以钟繇、二王为楷模,独辟蹊径,自成一家,成为元代“复古派”的旗手。在书法创作上,孟頫倡导学书应熟知“用笔之意”,提出书法“以用笔为上,而结字亦须用功,因字因时相传,用笔千古不易”。正是基于这种指导思想,他流传于世的书作,无不规旋矩折,动止合度。尤其是小楷,堪称绝伦。

闲邪公其人其事

闲字,门内有木,本义为木栏、遮蔽物等。闲邪公以“闲邪”二字作为其斋名,意在避邪防贪。如《家传》云:“尝名斋曰闲邪。或求为吏,以东坡、颍滨二先生手书奏议三千册为献,公曰:‘赂可受乎?’”买官者竟以东坡三千手稿作为贿赂,闲邪公毅然拒之,说:“难道贿赂可以接受吗?”闲邪公不仅拒不受此厚礼,而且警告其子弟:“凡物之罕见者,我独有之,必有奇祸。”闲邪公何许人?公姓李,名秉彝,字仲常,大都通州潞县(今北京通县)人。生于南宋嘉定十六年(1223年),卒于元至元二十四年(1287年),享年六十五岁。其祖上历代为农,至李(字国宝)出仕金朝,为怀远大将军。

李秉彝自幼聪颖过人,“七岁读书,日千言,十岁能习古篆隶”(《新元史·李秉彝传》)。年二十余,出仕元朝,初“致公掾曹”,为操笔小吏。后得粘合(元初曾任右丞相)之力,官职累迁。先迁都事之职,复迁员外郎。中统壬戌(1262年)升任中兴(今湖北江陵)等行省郎中、都提举漕运使、陕西按察副使等职。至元十四年(1277年)升任江州路(今江西九江)总管。至元二十年(1283年)迁通议两浙运转使,兼工部尚书等职。其生平事迹在《新元史》中大都有所记载。如《新元史·李秉彝传》载云:“(李秉彝)说重山(粘合)曰:‘金亡,人材无所附丽。天下初定,宜拔其尤者,为朝廷用。’重山韪其言,首聘王磐授子弟经。于是士大夫相继登重山之门参议。”此段史料无疑出自周驰所撰《家传》。再如《家传》云:“己未(1259年)世祖以潜藩伐宋,公从渡江,将士入鄂州(武昌)孟頫少保家,争取金帛,公独收书万卷以还。中原兵火后,人家少藏书,至是,远近学者诣公借读,无虚日,文风渐起。”此一史料与《新元史》元世祖忽必烈传所载史实完全符合。己未年,忽必烈率大军南行伐宋,八月十五日渡过淮河,二十日进入大胜关,宋守军尽皆南逃。元军九月初到达长江边,命术鲁花赤、张文谦等人搜集舟船,准备渡江。九月四日黎明时分,命令将帅扬帆击鼓,三路同时出发,与宋军交战,杀死、俘虏宋军众多,直达长江南岸。九月九日包围鄂城。宋丞相贾似道向元军乞和,答应称臣纳币。忽必烈允和,遂班师回大都。当时李秉彝随军进入鄂城,得书万卷以还。

元朝初年,因兵患频仍,天灾人祸,连年不断。李秉彝任职行省郎中期间,曾四处巡行,体察民情,赈灾济民。中统壬戌,“时浑都罕甫平民艰食。公奉旨赈恤,玉门以东全活者无数”。庚午(1270年)秋,“中原蝗,公衔命往捕,有不尽心,听以军法从事”。1271年京师饥馑,李秉彝建议,开仓济民,皇帝应允。1272年,鱼儿泊发生饥荒,李秉彝奉命救灾。作为都提漕运使,“御河数千里,不半载,响百万石”。

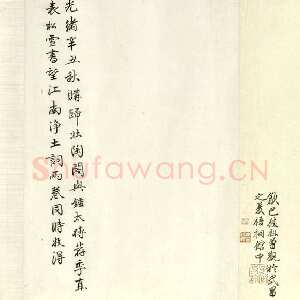

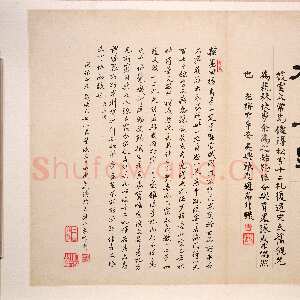

《家传》成书的年代及其他

此《家传》究竟出于何时? 孟頫系年资料中没有记载。据(《快雪堂法帖》介绍)考证:“从风格看,属孟頫五十岁左右时的作品。”以鄙人拙见,当晚于此时。

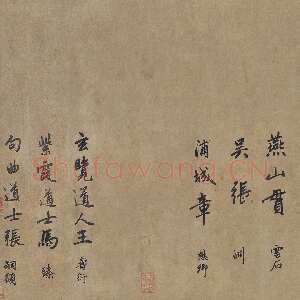

《家传》系孟頫与周驰合作之产物。周驰撰稿,孟頫题写。周驰何许人?据《道园学古录》载:周驰,字景远,聊城人,善作大书,官至行台监察御史。孟頫何时与周驰相识相遇,何时有过合作,应该是判定《家传》何时成书的重要依据。据《竹崦庵金石录》载:武宗至大二年(1309年)正月,孟頫与周驰合作完成《常熟知州卢侯生祠记》,周驰撰文,孟頫正书并篆额,是年,孟頫五十六岁。次年,即武宗至大三年九月,孟頫奉旨赴京上任,乘舟沿运河北上,九月二十八日,恰逢周驰新任行台监察御史,自京都来。老友于济州邂逅相遇,酌酒于驿亭,开怀畅饮。孟頫将其重题所临摹之《兰亭帖》(定武本)赠周驰。孟頫在济州滞留两日。此时向孟頫求字的人很多,“人以纸素求书于景远者甚众,而乞余书者坌集,殊不可当”。孟頫于九月二十九日离开时,竟不得不“急登舟解缆,乃得休”,可见当时向孟頫求字的人之多。众人可以向孟頫求字,而周驰作为至友,要求孟頫书写《家传》,两人再次合作是完全可能的。

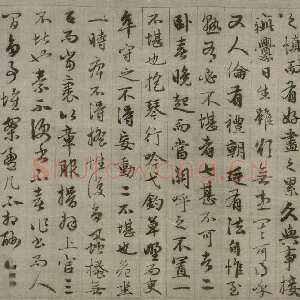

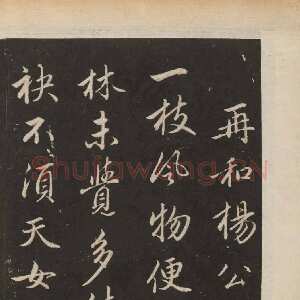

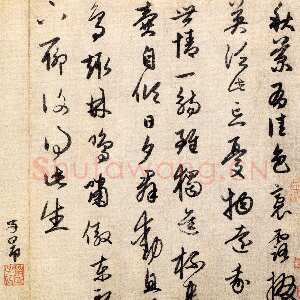

孟頫存世的小楷作品,较著名的有《过秦论》(1296年)、《洛神赋》(1297年)、《黄庭经》(1312年)、《道德经》(1320年)、《汉汲黯传》(1320年)、《参同契卷》(1310年)等。 其中《过秦论》、《洛神赋》为赵孟頫四十四岁左右时的作品。《道德经》、《汉汲黯传》则为其晚年(六十七岁)时的作品。只有《参同契卷》为其五十七岁时的作品。就《家传》的风格和写作年代来看,它与《参同契卷》当在同一时期。至大三年,孟頫时年五十七岁,曾书小楷《参同契卷》。此时,孟頫追逐二王,博采众家,笔力日臻成熟,所书小楷,出神入化,达于最佳状态。《佩文斋书画谱》评赵孟頫《参同契卷》云:“子昂楷书《参同契》一卷,书法宽和流利,不甚庄栗,有轻裘缓带之风,而从首迄终,无一惰笔……纯熟至极,几于化矣。”顾仲英云:“《参同契卷》终七千余言,而无一滞笔也。书法本师二王,出入北海,如老将用兵,奇正沓出,尽皆神妙。”纵观《家传》法帖,千二百余字,一气呵成,笔意流动,深藏不露。点画精妙,备极楷则。所谓“颜筋柳骨,银钩铁笔”,寓妍媚于遒劲,肥瘦得中,笔画圆润飘逸,真如“花舞风中,云生眼底”,令人百看不厌,堪称神品。其笔法之纯熟流畅,与《参同契卷》如出一辄。

《家传》确系孟頫小楷精品之一。就其用笔来看,笔法俊爽奇逸,笔势挺劲,笔触坚实,收笔或顿锋回护,或潇洒出锋,给人以水到渠成之感。就其结字来看,多取方正之意,杂以纵向或横向的展拓,结合笔法的收放、聚散,字势遒劲而生动。就其通篇布局来看,轻重相间,疏实相生,令人叹为观止。初学小楷者,当从此入手,反复临写,并注意体会作者在用笔和结体方面的独到之处,久而久之,必有所成。