名称:商代甲骨文《禾卜骨刻辞》

书体:甲骨文

分类:甲骨文

年代:商代

作品材质:骨

收藏位置:中国国家博物馆藏

备注说明:河南安阳出土

一、作品介绍

-

名称与性质

-

名称:“禾卜骨刻辞”并非指单一的一片甲骨,而是指以占卜“禾”的收成为核心内容的一类卜辞的总称。在《甲骨文合集》中,此类内容数量众多。

-

性质:属于农业卜辞,是商代“祈年”活动的直接记录。商王通过占卜,向祖先神灵祈求风调雨顺、谷物丰收。

-

-

历史背景

-

在农业立国的商代,谷物的丰歉直接关系到国家的稳定与存亡。因此,对于“禾”的关心是王室占卜的常态化、核心化议题。

-

这类占卜通常发生在播种后至收获前的关键生长期,或是在岁末年初为来年收成进行预卜。

-

-

典型形制

-

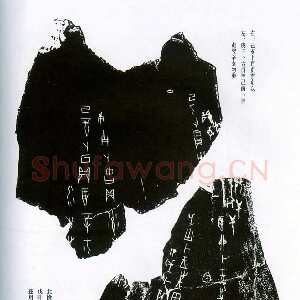

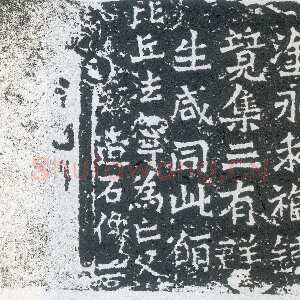

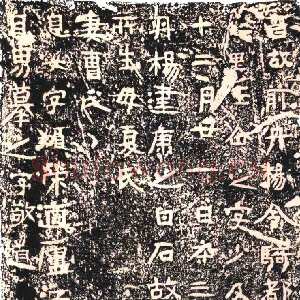

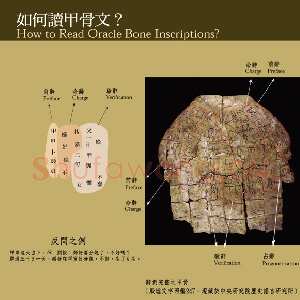

多为牛肩胛骨或龟甲,刻辞格式规范,常出现“受年”、“受禾”等固定术语。

-

二、原文与翻译(举例)

由于“禾卜骨刻辞”数量很多,此处选取一个典型且完整的例子进行解析。

原文(甲骨文摹写与隶定):

己巳卜,㱿貞:我受年?

貞:我受年?

王占曰:我其受年。

白话翻译:

在己巳日占卜,贞人“㱿”询问:我们的土地会获得丰收吗?

(再次)贞问:我们的土地会获得丰收吗?

商王视察卜兆后判断说:我们的土地将会获得丰收。

注释:

-

我:此处是代词,指商王国、商王领地。

-

受年/受禾:在甲骨文中,“年”和“禾”在祈求收成的语境下常可通用。“受年”即“接受好年成”,意为获得丰收。这是“禾卜”刻辞最核心的术语。

三、临帖教学

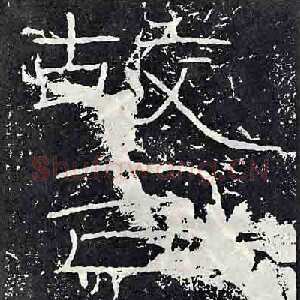

“禾”字本身就是一个极佳的甲骨文书法练习对象。

-

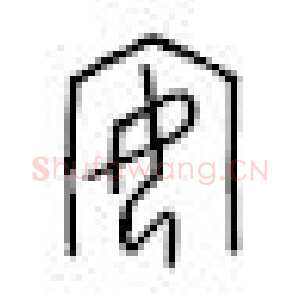

“禾”字的写法与解析

-

字形:像一株成熟下垂的谷子,上有穗、中有叶、下有根。顶端弯曲的一笔代表饱满的谷穗,是字的精髓。

-

笔顺与笔法:

-

先写顶端的穗,一笔斜下,略弯,收笔轻提。

-

接着写支撑穗的杆,中锋下行。

-

再写两侧的叶子,用笔轻灵,对称或略有变化。

-

最后写下端的根(有时省略)。

-

要点:要写出谷物谦卑、饱满的神态,线条需挺拔而富有弹性。

-

-

通篇临习要点

-

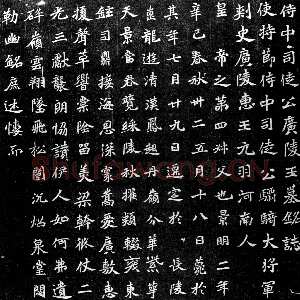

此类刻辞风格多属典雅的“宾组卜辞”,字形工整,布局严饬。

-

临习时注意重复出现的“受年”等字,体会其在不同上下文中的细微变化。

-

整体章法上,正反对贞(如“受年”与“不其受年”)是常见形式,布局对称而庄重。

-

四、艺术与历史鉴赏

-

书法价值

-

“禾”字的典范性:“禾”字是汉字中最优美的象形字之一,其造型被直接沿用至今,并作为偏旁衍生出“秀、季、香、黍”等大量与植物、收获相关的字。

-

整体书风端庄稳重,反映了在祈求国泰民安、五谷丰登这一严肃主题下的虔诚心态。

-

-

史料价值(核心价值)

-

经济史的第一手资料:直接证明了农业在商代社会经济中的绝对基础地位。

-

“王权”与“神权”的结合:商王亲自过问并占卜农业收成,表明其作为国家最高统治者和最高祭司的双重身份,掌控“沟通天地”的权力来服务于现实政治与经济。

-

地理信息:很多“禾卜”刻辞会指明具体地点(如“我受年”指王畿,“西土受年”指西方领地),为研究商代农业地理和疆域管理提供了线索。

-

-

文化意义

-

“民以食为天”的思想,在商代已根植于国家政治生活的核心。这片片卜骨,承载的是一个民族对生存与繁衍最根本的渴望。

-

它将抽象的“重农”思想,转化为一次次具体的、可操作的占卜行为,让我们看到了早期中华农耕文明的精神与实践图景。

-

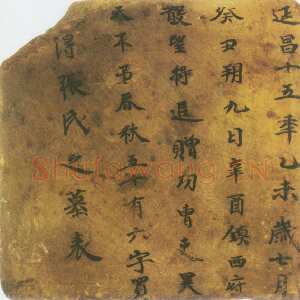

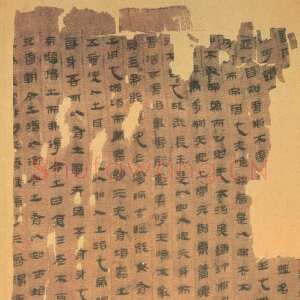

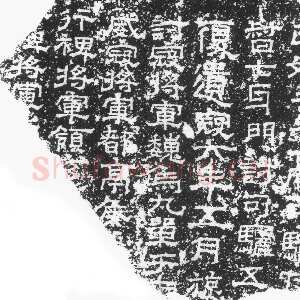

商 《禾卜骨刻辞》高12.5cm,宽2.3cm 传为河南安阳出土 中国国家博物馆藏

这件卜骨旧录于郭若愚所编《殷契拾掇二编》,相传出土于河南安阳。除第一辞卜问凶咎外,其余各辞分别向伊丶河、 岳祈佑稼禾的丰收,并间以燎祭、沉祭或宜祭及用牲的数量。伊,即伊尹,是商先王成汤时期的要臣。

此片卜骨具有历组一类典型的书风,笔画细瘦,颇有圆润之感,相校于历组二类字形略小。“子”字字形较为扁平,与同时期的其他组类风格相异。

五、总结

“禾卜骨刻辞”或许没有“大骤风”的戏剧性,也没有“协田令”的场面感,但它以其常态化、根本性的主题,揭示了商代社会最底层的逻辑:

-

生存的焦虑与祈愿:对丰收的渴望,是推动国家祭祀与行政运转的根本动力之一。

-

文字的传承:“禾”字从甲骨文到今天的楷书,其形象一脉相承,是汉字生命力的绝佳证明。

如果说《大骤风刻辞》是商代的“突发事件报告”,《王令众人协田刻辞》是“行政命令”,那么“禾卜骨刻辞”就是商代年复一年的“政府工作报告”中的核心经济指标。它朴实无华,却至关重要,是理解古代中国为何成为一个农耕文明的关键注脚。

拓展建议:

您可以查阅《甲骨文合集》中与“农事”、“受年”相关的部分,会发现大量此类刻辞,其句式、内容高度相似,这正说明了当时国家对农业收成持续、系统性的关注。