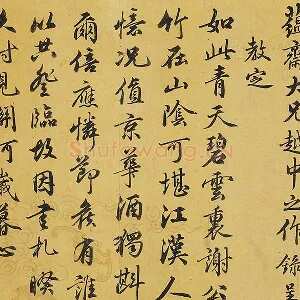

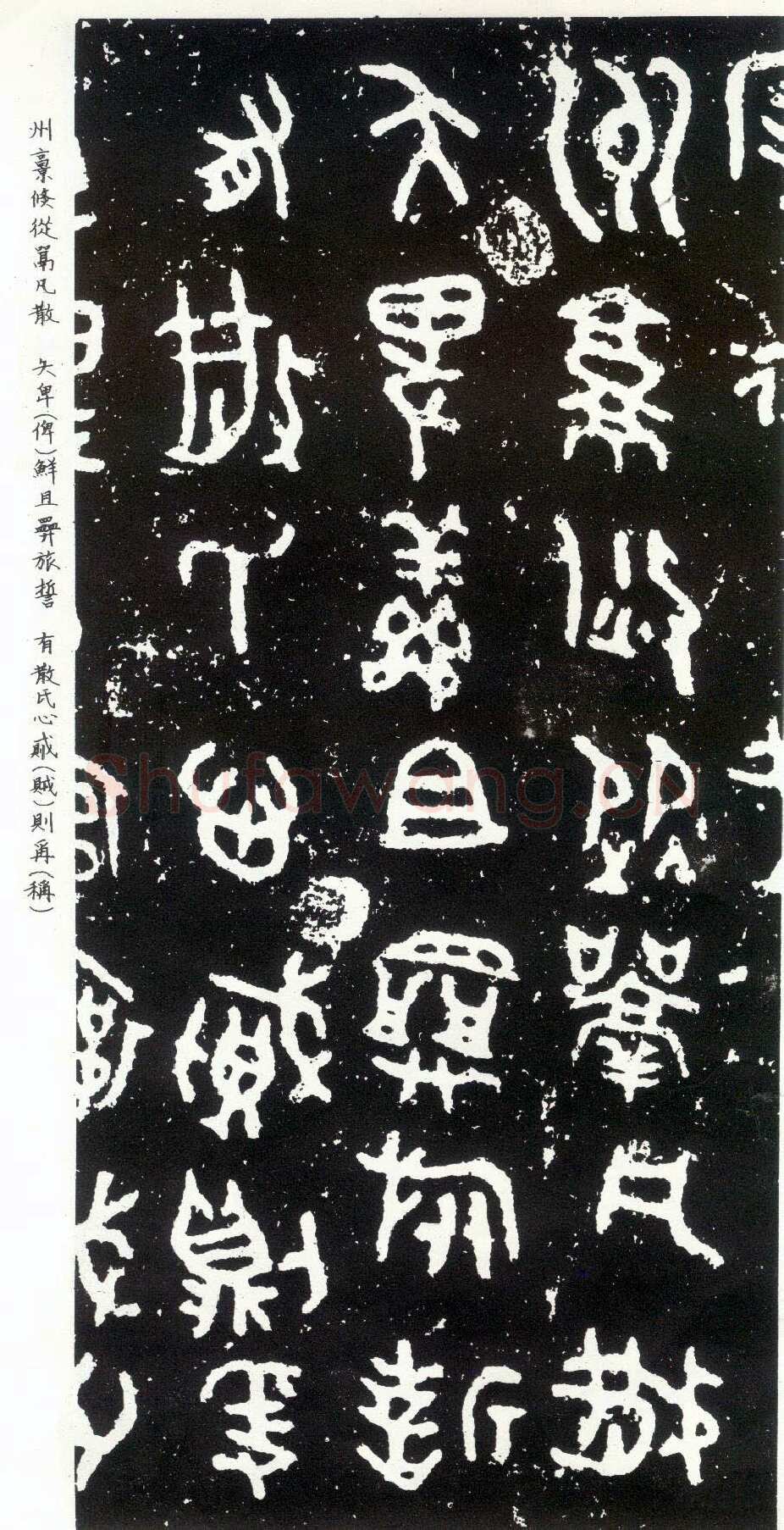

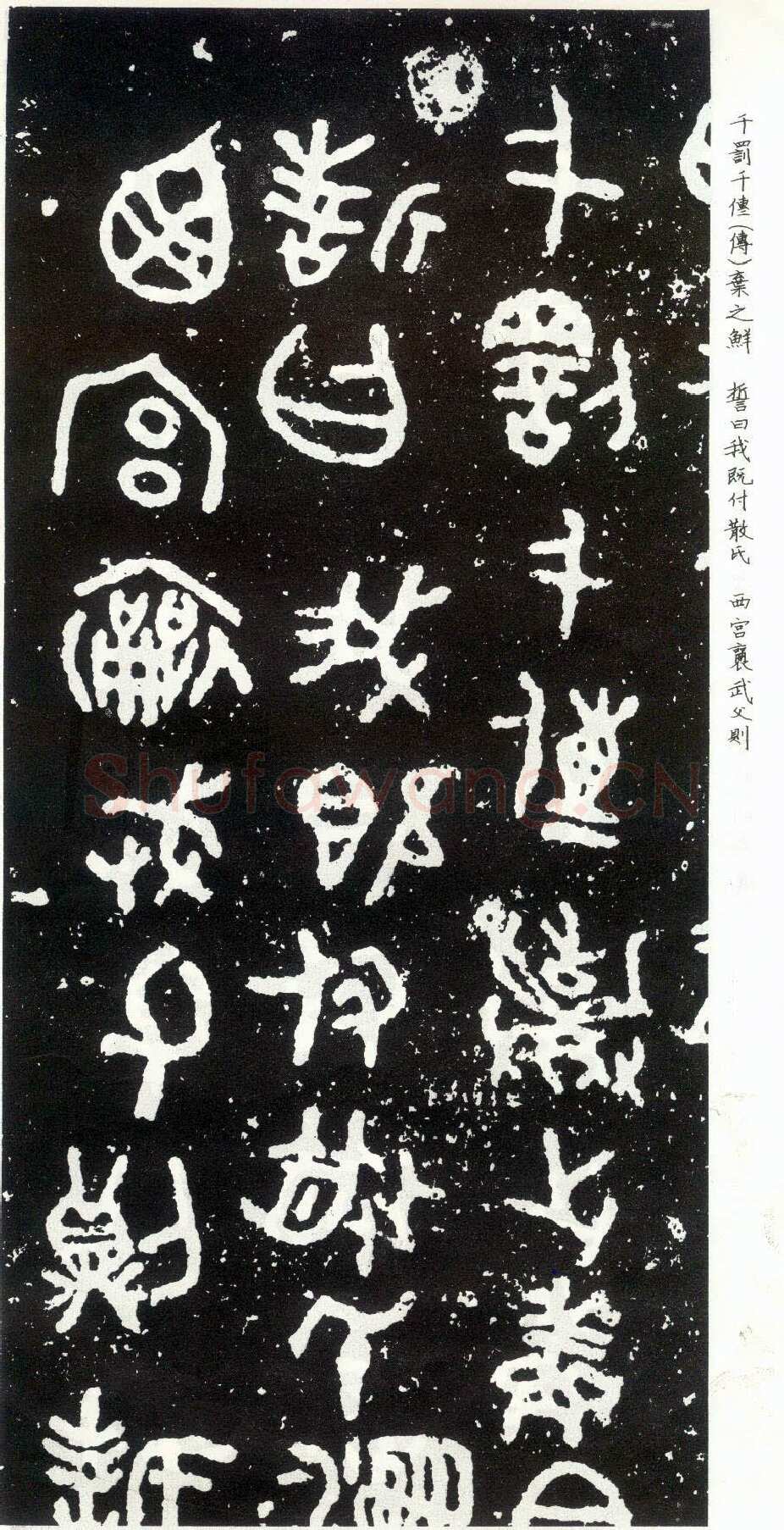

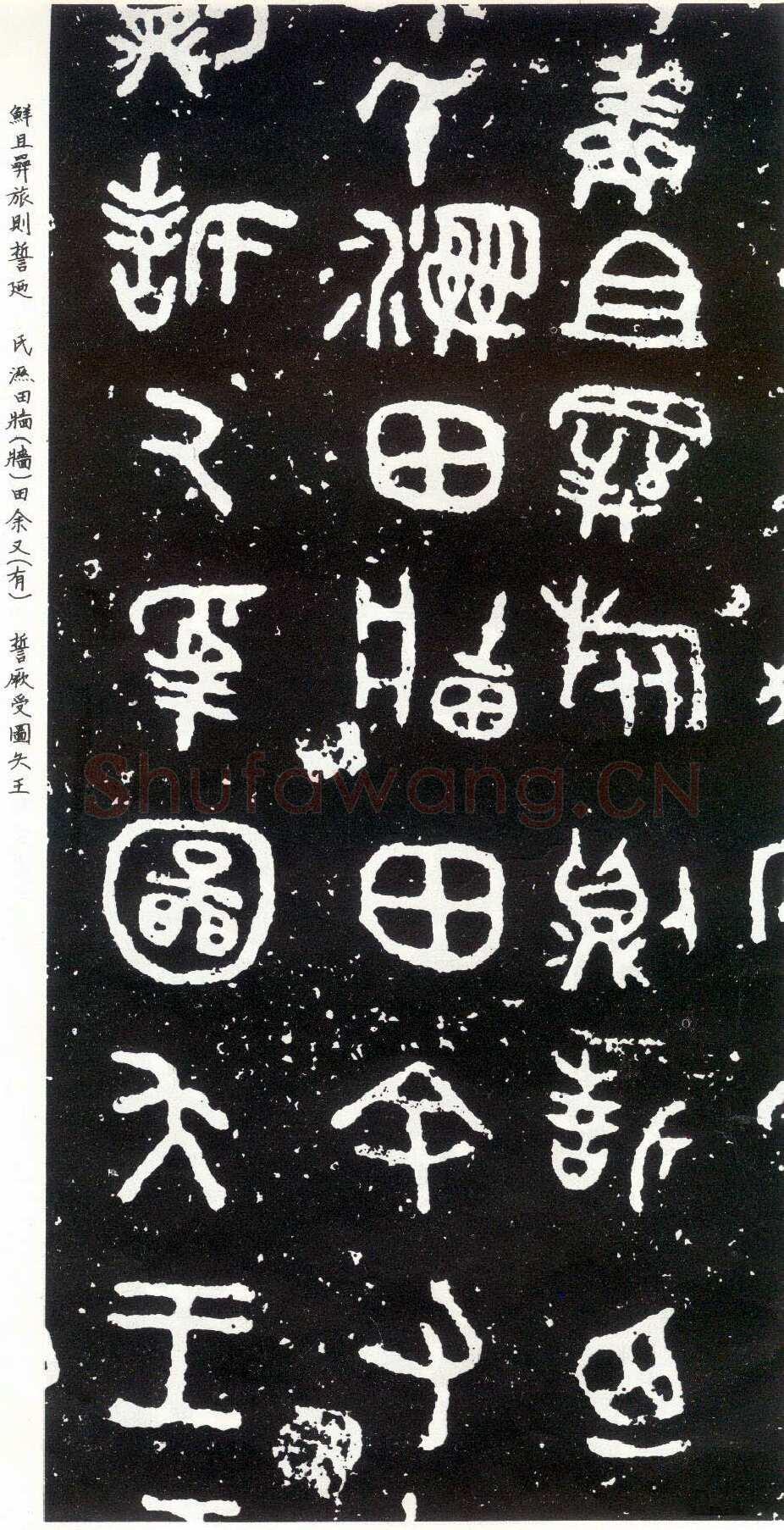

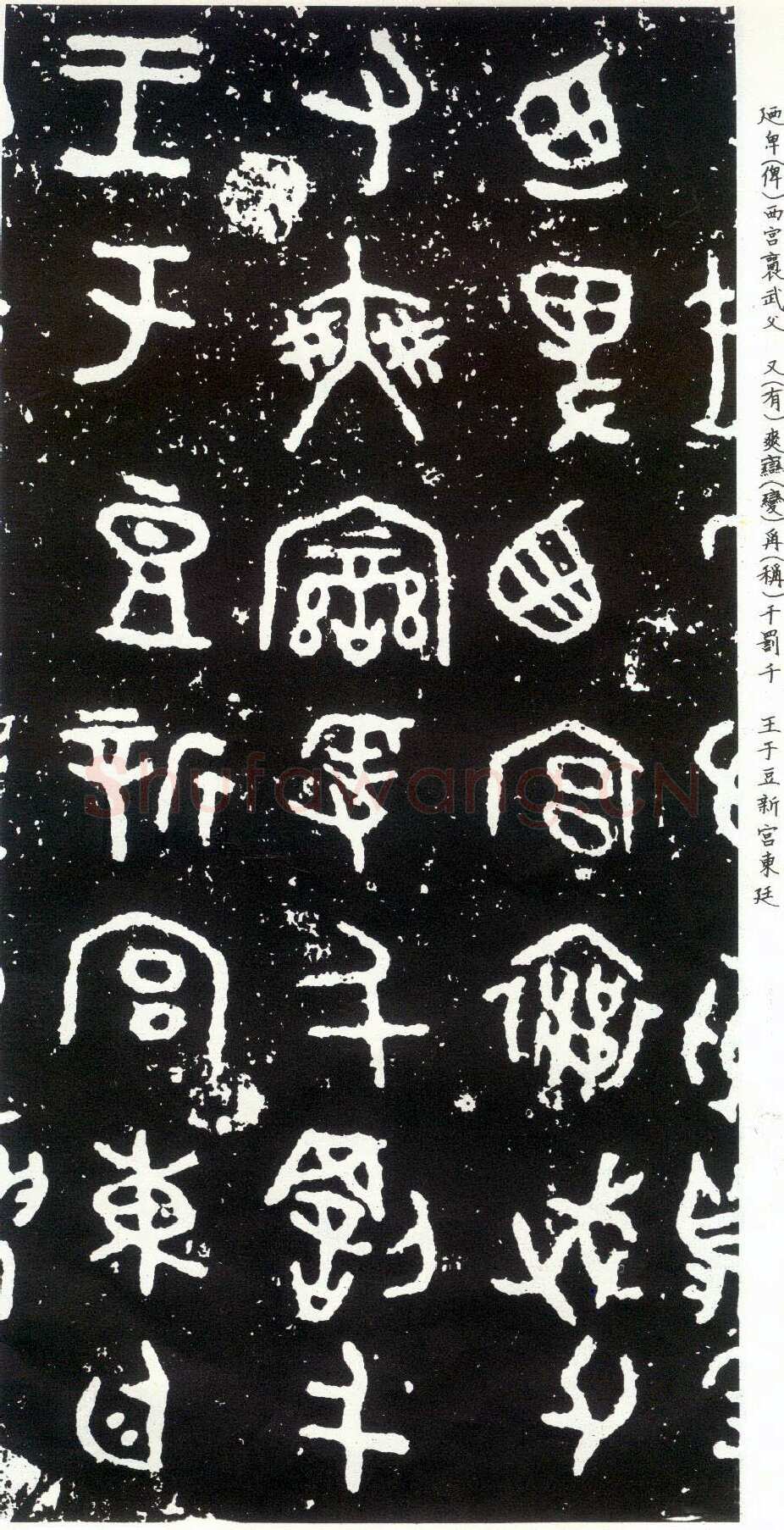

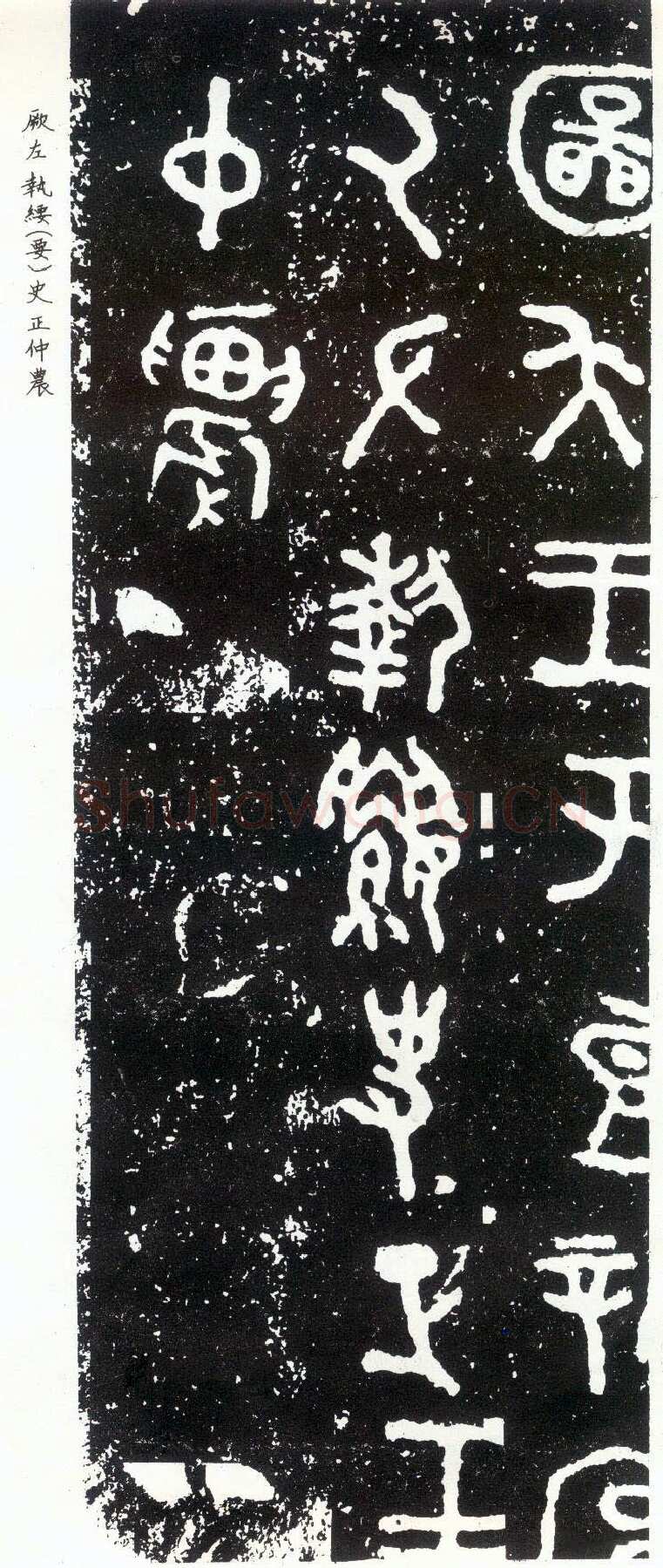

名称:散氏盘

书体:金文

分类:金文作品

年代:西周晚期

原作尺寸:盘高20.6公分,腹深9.8公分,口径54.6公分,底径41.4公分

作品材质:青铜

收藏位置:台北故宫博物院

备注说明:清乾隆年间陕西宝鸡出土

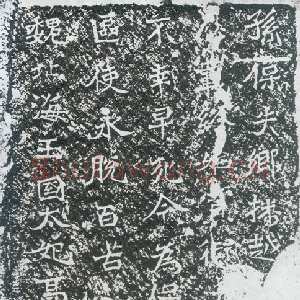

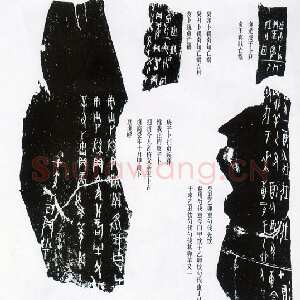

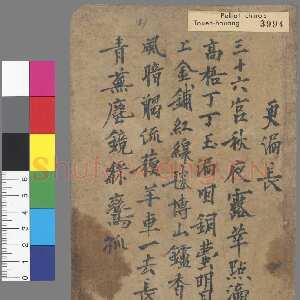

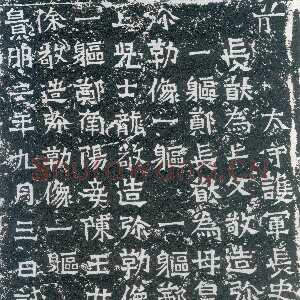

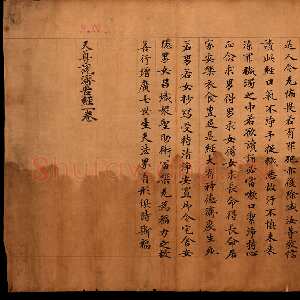

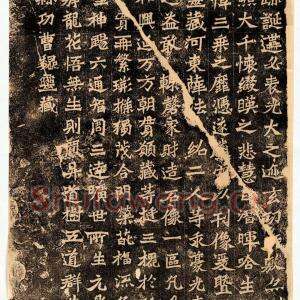

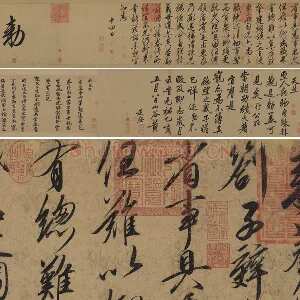

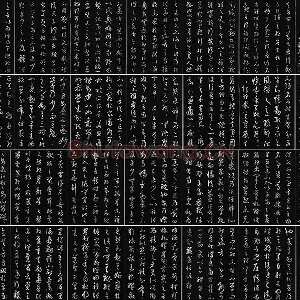

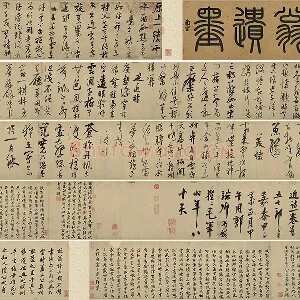

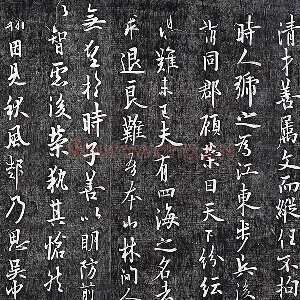

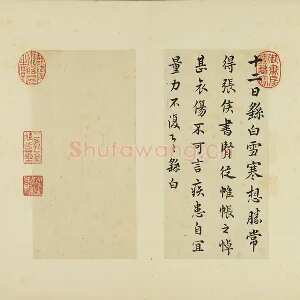

被誉为“晚清四大国宝”的西周青铜器文物珍品——大盂鼎、毛公鼎、虢季子白盘、散氏盘,曾轰动一时。而这块散氏盘,因铭文中有“散氏”字样而得名。有人认为作器者为夨,又称作夨人盘。传清乾隆初年于陕西凤翔出土。高20.6厘米,口径54.6厘米 。圆形 ,浅腹,双附耳,高圈足。腹饰夔纹,圈足饰兽面纹。内底铸有铭文19行、357字。内容为一篇土地转让契约,记述夨人付给散氏田地之事,并详记田地的四至及封界,最后记载举行盟誓的经过。是研究西周土地制度的重要史料。清康熙时,扬州徐约齐以重金购自歙州程氏,后又归於扬州洪氏。清阮元曾翻铸此盘,也有铭文拓本传世。嘉庆十四年,仁宗五十大寿时,新任两江总督阿毓宝从扬州盐商购得此盘贡入内府。历经道、咸、光、宣四朝,因年久失查,不知所在,1924年逊清内务府清查时,发现於养心殿库房。1935年《散氏盘》随清宫其它文物移交北平故宫博物院,抗战时曾南迁,现藏于台北故宫博物院。

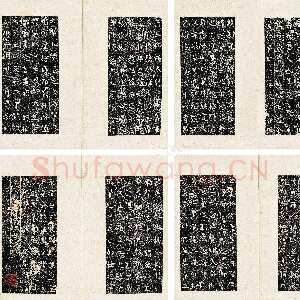

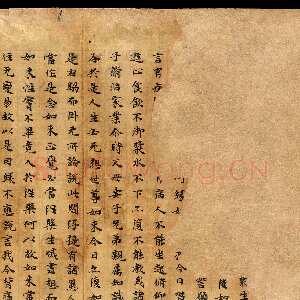

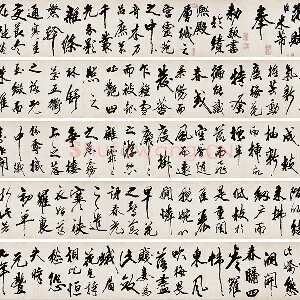

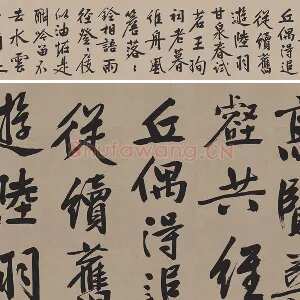

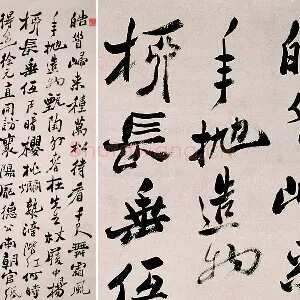

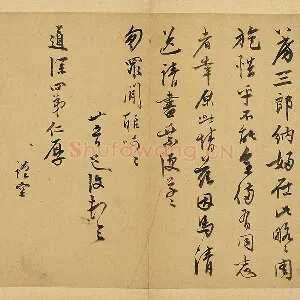

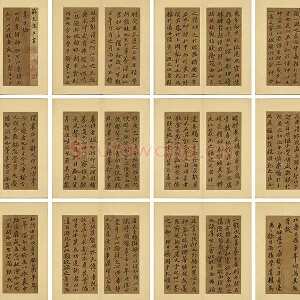

散氏盘,其铭文结构奇古,线条圆润而凝炼,字迹草率字形扁平,体势欹侧,显得奇古生动,已开“草篆”之端。因取横势而重心偏低,故愈显朴厚。其“浇铸”感很强烈,表现了浓重的“金味”,因此在碑学体系中,占有重要的位置。现代著名书法家胡小石评说:“篆体至周而大备,其大器若《盂鼎》,《毛公鼎》,……结字并取纵势,其尚横者唯《散氏盘》而已。”

总结

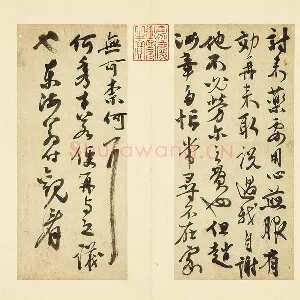

《散氏盘》是矗立在中国书法史上的一座奇峰。

-

从文献看,它是一部刻在青铜上的“土地法案例”,为我们打开了理解西周社会真实运作的一扇窗。

-

从书法看,它是一次伟大的美学解放。它将书写的注意力从工整的工艺性,转向了表情达意的艺术性,为后世追求个性与情感的书法家(如傅山、吴昌硕等)提供了无尽的灵感源泉。

-

从精神看,它代表了一种返璞归真、大巧若拙的东方哲学最高审美理想。

学习《散氏盘》,不仅仅是学习一种字体,更是对“古意”和“天趣”的追寻,是对书法艺术本质——写心——的一次深刻体验。

本页部分内容参考青铜时代