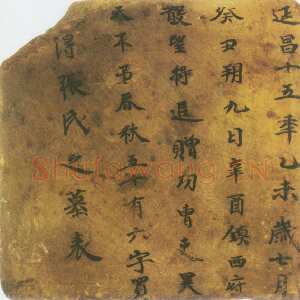

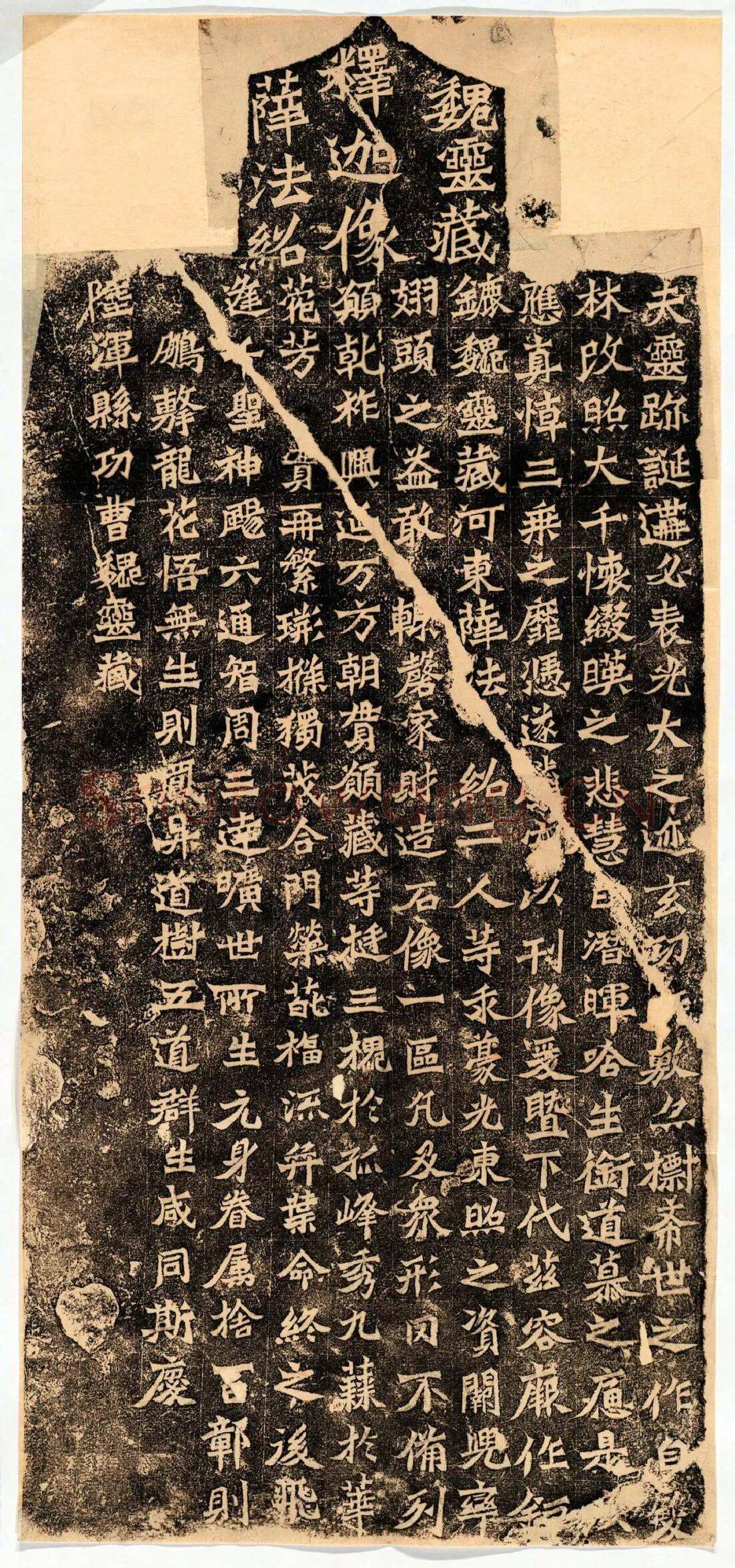

名称:魏灵藏造像记

书体:楷书

分类:书法作品

年代:北魏

原作尺寸:高75厘米、宽40厘米、额高15厘米、宽15.5厘米

作品材质:碑石

备注说明:清乾隆年间钱塘著名学者黄易访拓后始公布于世

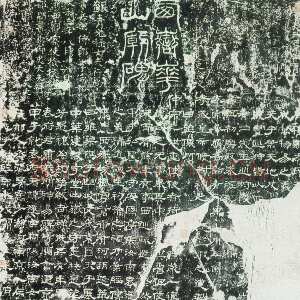

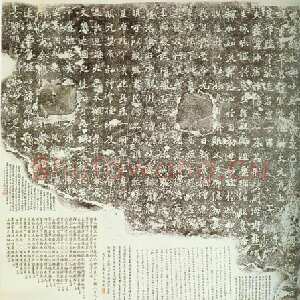

《魏灵藏造像记》全称《魏灵藏薛法绍造像记》,题记楷书十行,行二十三字。有额,楷书三行九字,额中间竖题“释迦像”,字略大于两侧,额左题“薛法绍”, 右题“魏灵藏”。 北魏造像习惯用别体字,此题记尤多。虽刻造时间无明确记载,但书法风格酷似同窟的“杨大眼题记”,或疑同出于一人之手,当属北魏刻石无疑。原石身高75厘米、宽40厘米、额高15厘米、宽15.5厘米,是龙门造像题记中碑刻和书法艺术的精品,也是龙门四品中的重要组成部分,现存洛阳龙门石窟古阳洞北壁。清乾隆年间钱塘著名学者黄易访拓后始公布于世。

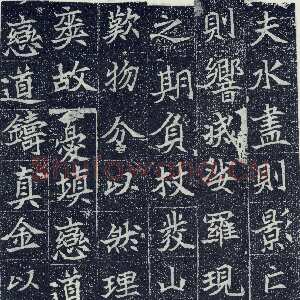

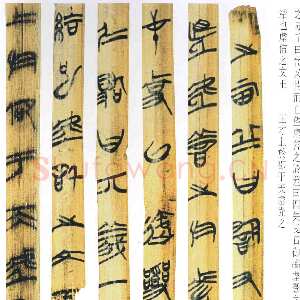

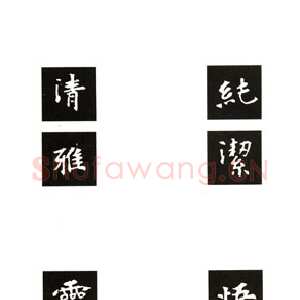

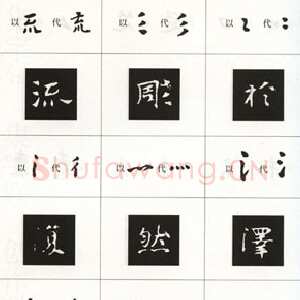

此碑应是方笔露锋之典型代表,因此最显见用笔之妙。起笔都将锋颖露在画外,有的角棱若刀,有的细锋引入,煞有情趣;即使画也挺直有力,折笔显见方棱;收笔处,有时敛毫便止,有时放锋犀利,有时如《宝子》之上扬。笔画或大或小,大者纵矛横戈,如虎奔龙吟,小者轻微一点,如蜻蜓掠水,皆能顺势合情.绝无率意轻发。结体或取横势,或取纵势,皆极意显示雄踞盘关之威仪,怀隐瑰玉之神采。整篇看来,严整肃穆,端庄隽洁。

《魏灵藏造像记》是北魏时期著名的佛教造像记,属于“龙门四品”之一,以其雄浑峻拔的书法风格和深厚的宗教意蕴,成为魏碑书法的重要代表。以下是关于该造像记的详细介绍、原文与翻译、临帖教学、艺术鉴赏及总结。

作品介绍

《魏灵藏造像记》全称《魏灵藏薛法绍造像记》,刻于北魏孝文帝至宣武帝时期(约公元495-515年),位于洛阳龙门石窟古阳洞北壁。作为北魏佛教兴盛的产物,它记录了信徒魏灵藏与薛法绍为祈愿佛法护佑而开龛造像的功德。其书法是典型的“魏碑体”,刀法凌厉、结体紧凑,展现了北魏楷书从隶书向唐楷过渡的特征。

临帖教学要点

-

笔法分析

-

起笔:侧锋切入,锋芒外露,如“夫”“必”字横画方硬。

-

转折:提笔顿挫后硬折,肩部棱角分明(如“迹”“照”)。

-

捺画:隶意残留,捺脚厚重饱满(如“大”“敷”)。

-

点画:三角点为主,如“照”“悲”字点火药味十足。

-

-

结体特征

-

欹侧取势:字形左低右高,险峻中求平衡(如“藏”“标”)。

-

疏密对比:中宫紧收,撇捺伸展(如“舍”“慧”)。

-

隶楷交融:部分横画末端上挑,保留隶书笔意。

-

-

临习建议

-

先用铅笔/钢笔摹写结构,再以狼毫笔练习刀刻感。

-

重点体会刀痕与笔意的结合,避免过度追求光滑。

-

参考《龙门二十品》其他作品,理解北魏整体风格。

-

艺术鉴赏

-

书法价值

-

方笔极致:刀刻痕迹强化了线条的锐利感,形成“铁画银钩”之势。

-

气韵雄强:结体茂密,气势磅礴,代表北朝刚健质朴的审美。

-

历史地位:康有为评其“峻健丰伟,宗极之轨”,对后世楷书影响深远。

-

-

宗教与文化的融合

-

造像记内容融合佛教信仰与儒家孝道思想,反映北朝社会的精神诉求。

-

书风与石窟造像艺术相呼应,体现“以刀代笔”的宗教艺术虔诚。

-

【释文】夫灵迹诞遘,必表光大之迹。玄功既敷,亦标希世之作。自双林改造,大千怀缀映之悲。慧日潜晖,唅生衔道慕之思。是以应真,悼三乘之靡凭。遂腾空以刊像,爰暨下代。兹容厥作,钜鹿魏灵藏。河东薛法绍二人等,求豪光东照之资。阙兜率翅头之益,敢辄磬家财,造石像一区。凡及众形,罔不备列。愿乾祚兴延,万万朝贯。愿藏等挺三槐于孤峰。秀九蕀于华苑。芳实再繁,荆条独茂。合门荣葩,福流奕叶。命终之后,飞逢千圣。神颺六通,智周三达。旷世所生,元身眷属。捨百鄣则鹏击龙花,悟无生则凤昇道树。五道群生,咸同斯庆。陆浑县功曹魏灵藏。

:: 遘(gòu ) 相遇;碰上。

:: 敷(fū ) 通“溥”。分布;散布。

::缀映(zhuì yìng ) 点缀映衬。

::潜晖(qián huī ) 遮蔽光辉。

::唅(hán ) 同“含”。东西放在嘴里。

::靡(mí ) 本义为散乱、倒下,由本义又引申为蔓延、分散等;由分散义,引申为损坏、磨损;由损坏义,引申为消灭;由消灭义,引申为尽;由尽,引申为浪费等。

::爰暨(yuán jì ) 于是到了。

::乾祚(qián zuò ) 上天保佑、赐福。

::九蕀(jiǔ jí ) 指古代群臣外朝之位,树九棘为标识,以区分等级职位;药名。

::百鄣(bǎi zhāng ) 重重障碍。

::五道(wǔ dào ) 佛教谓天、人、畜生、饿鬼、地狱五处轮回之所。见《菩萨处胎经》。道教亦承袭此说。见《云笈七签》卷十。

《魏灵藏薛法绍造像记》