名称:商代甲骨文《明有蚀卜骨刻辞》介绍_原文_翻译_临帖教学_图片鉴赏

书体:甲骨文

分类:甲骨文

年代:商代

作品材质:卜骨

收藏位置:中国国家博物馆藏

备注说明:河南安阳出土

一、作品介绍

-

名称与身份

-

名称:通常被称为 “明有蚀卜骨刻辞”、“七日己巳月有食”卜骨或更广为人知的 “甲骨文中的新星记录”。

-

身份:这是一片记录了月食和超新星两种罕见天象的牛肩胛骨,属于商王武丁时期。

-

-

历史背景

-

商代人视天象为上帝与祖先的启示,任何异常天象都需占卜其吉凶祸福。

-

这片卜骨同时记录了两种异象:一夜之间的月食和一颗突然出现并持续多日的“新星”(现代天文学证实为超新星爆发),这在当时被认为是极其重大的事件。

-

-

重要性与影响

-

这片卜骨为现代天文学家提供了精确的年代坐标,是研究上古年代学和天文学史的关键断代证据。

-

它证明了早在3300多年前,中国的天文观测和记录已达到非常精确的水平。

-

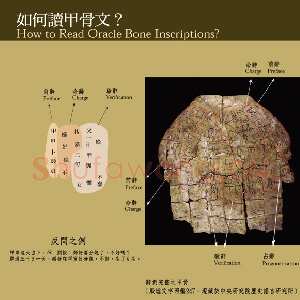

二、原文与翻译

这片卜骨内容分为两段,分别记录了两件天象。以下是其核心部分的释文与翻译。

原文(甲骨文摹写与隶定):

七日己巳,夕□(向)庚午,月有食。

辛未,酈(有)殸(声)新星。

白话翻译:

(在某个甲子周期的)第七日己巳日,向庚午日过渡的那个夜晚(即己巳日深夜),发生了月食。

(月食发生后的第三天)辛未日,夜晚(天空中)出现了伴有声响的新星。

注释:

-

夕□庚午:此字有争议,一般释读为“向”,意为“临近、指向”,表示时间在己巳日与庚午日之交的深夜。

-

月有食:即“月有蚀”,记录了月食现象。

-

酈有殸新星:

-

酈:通“有”,表示出现、发生。

-

殸:通“声”,意为声响。这是记录中最奇特的一点,表明这颗“新星”的出现可能伴随着某种天文现象(如流星爆裂声?抑或是古人的联想与附会)。

-

新星:在甲骨文中,“新星”指天空中新出现的亮星。现代天文学普遍认为,这记录的是一次超新星爆发,即一颗恒星在生命末期发生的剧烈爆炸,在短时间内变得极其明亮。

-

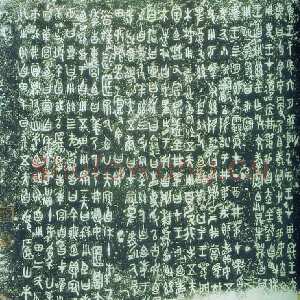

三、临帖教学

这片卜骨是学习甲骨文书法中“天象字”的绝佳范本。

-

核心单字临习

-

“月”:字形为新月之形,与“夕”字同源。书写时注意弯弧的力度与对称感,要写出天体的圆润与神秘感。

-

“食”:字形像一个盛满食物的器皿向下倾倒(或说从盛食物的“簋”演变而来),用于表示“侵蚀”之意。结构复杂,需注意各部分的比例。

-

“星”:字形由“生”(象征生长、出现)和多个“口”(或点,象征星体)组成,表示天空中生长出的发光体。临写时要点画分明,有聚有散。

-

-

通篇临习要点

-

此刻辞书风属于典雅的宾组卜辞,线条匀细,结构端庄。

-

注意整片布局的叙事性,两段记录前后相继,章法上既有独立性又有连贯性。

-

尝试用毛笔表现出刀刻的锐利感,尤其是在转折处。

-

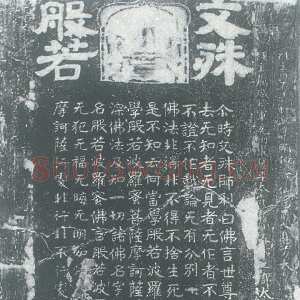

四、艺术与历史鉴赏

-

书法价值

-

字形工整秀丽,是武丁盛世时期甲骨文书法的典型风貌。虽然记录的是震撼的天象,但书刻者保持了高度的冷静与规范,体现了王室贞人的专业素养。

-

-

史料与科学价值(核心价值)

-

世界最早的超新星记录之一:这项记录比世界上其他地区的可靠记录要早得多,为天体物理学的研究提供了珍贵的古代观测资料。

-

精确的天文档案:它连续、精确地记录了日期(己巳、辛未)和天象(月食、新星),具备了科学记录的雏形。

-

揭示商代宇宙观:它将月食与“新星”的出现联系起来,体现了商人“天人感应”的思维模式,认为天象之间互有关联,并共同预示着人间的吉凶。

-

-

文化意义

-

这片卜骨是人类童年时期,面对浩瀚宇宙所产生的惊奇、敬畏与探索精神的永恒见证。

-

它不仅是中国的文化宝藏,更是全人类共同的科学与文化遗产。它告诉我们,科学的萌芽,最初就孕育在这种对未知的观测与记录之中。

-

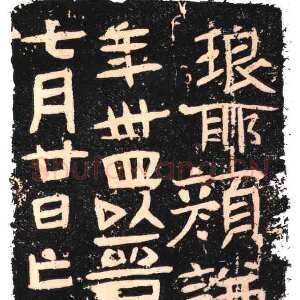

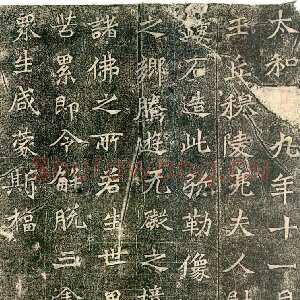

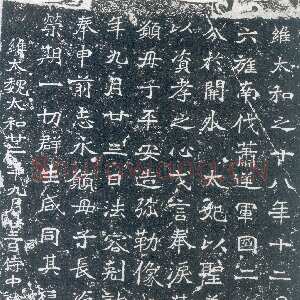

商 《明有蚀卜骨刻辞》高16.5cm,宽2.9cm 传河南安阳出土 中国国家博物馆藏

这件卜骨旧录于王襄所辑《簠室殷契徵文》。殷墟卜辞中有大量的日食资料。卜辞内容是预卜日食是否会发生,还有卜辞记载,壬子这天卜问:两天以后的甲寅日会发生日食吗?据有关殷历的研究,在武乙、文丁时确在甲寅日发生过日食,说明商代对于日食的观察与预测已有相当的科学水平。这件卜骨是研究商代天文历法情况的宝贵资料。

此版刻辞书法颇为精彩,尤具阳刚之美。“明”字写作“日”上“月”下,是历组卜辞独特的写法。尤其值得一提的是,该版卜辞的书写行款深有历组二类卜辞的风格。此类卜辞行款格式有三:一是先竖刻“干支”二字,然后提刀,将贞字贴天干另起一列继续竖刻;二是先横刻“干支”二字,再提刀紧接地支一字下行竖刻;三是先横刻“干支贞”三字,后提刀紧接贞字改为下行竖刻。本片的行款属于第一种。

五、总结

“明有蚀卜骨刻辞”在所有商代甲骨中,占据着一个独特而辉煌的位置。

-

与《大骤风刻辞》记录大气现象、《协田刻辞》记录大地生产、《禾卜刻辞》祈求大地产出不同,它将商人的目光引向了地球之外的深邃宇宙。

-

它不再是关于风雨、农事等“日常”的占卜,而是关于宇宙级事件的“特别报告”。在三千多年前的一个夜晚,一位贞人仰望星空,目睹了月亮的缺损和一颗“新星”的诞生,并将其庄重地刻在牛骨之上。这一刻,中国的天文学史掀开了实证的第一页。

这片卜骨,是时间、空间与人类文明在一个坐标点上的伟大相遇。