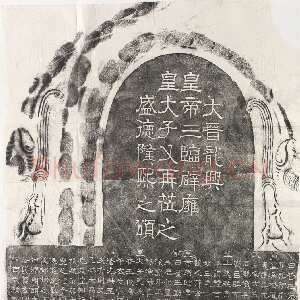

名称:谷朗碑

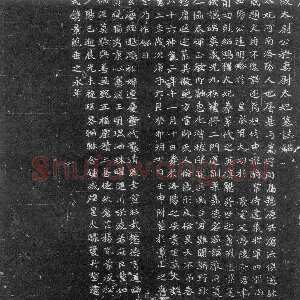

书体:隶书

分类:碑刻

年代:三国

文件格式:jpg/tif/webp

作品材质:石碑

备注说明:三国碑刻碑拓

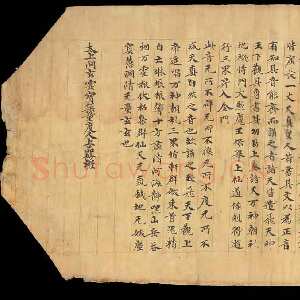

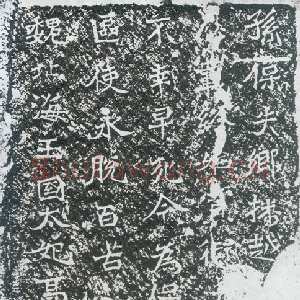

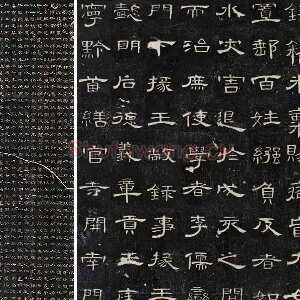

君禀明德,所历垂勋,宜延遐纪,光赞皇家。如何不永,春秋五十有四,凤凰元年四月乙未,寝疾而卒,呜呼哀哉!

凡百君子,莫大嗟痛,乃立碑作颂,以显行绩。其辞曰:于铄府君,禀性元通,积行闺阈,九族睦雍。羽仪上京,德与云腾。入蹈丹墀,夙夜靖恭。出抚黎民,风移俗兴,名噪约产,勋齐往纵,当永黄耆,翼佐帝庸,昊天弗吊,哲人其终,济济缙绅,靡瞻靡宗,勒兹玄石,永光无穷。

谷朗(218-272),字先义,东汉桂阳郡耒阳马水(今湖南耒阳市马水乡)人。出身官宦世家,少以好学孝友闻名乡里。弱冠仕郡,屡有升迁。历官守阳安长、郎中、尚书令史、郡中正、长沙浏阳令、都尉、尚书郎等职。朗为人忠诚谨慎,正身勤政,重教化,兴农桑,施惠与民,政声颇着,名望颇高,深得吴王赏识。

谷朗后升任廣州督军校尉,以身为表率,捍卫疆域,抗击外族侵犯,保障边疆整肃,人民得以安居乐业。吴王以谷朗忠诚秉公、遵守典章,又调朗入朝,拜五官夕郎中,迁大中正大夫,专司察举人才。吴永安六年(263)五月,交趾郡吏吕兴等反,杀太守孙谞,招诱九真、日南,背叛吴国,归服魏晋。宝鼎三年(268)年,吴侯孙皓遣交州刺史刘俊,前部督军修则等率军征讨,皆失败,军卒溃散。吴侯孙皓悬旨征召平息祸乱将领,满朝官员都认为谷朗曾任职广州,素有威望,堪当此重任。建衡元年(269)十一月,谷朗率兵经番禺、牂牁,进军交趾,讨伐吕兴。三年(271)擒杀晋所置守将,交趾降服,九真、日南归顺。谷朗亦因功任部南州,旋迁九真太守。谷朗实乃为吴镇守南疆岿然不动的柱石。

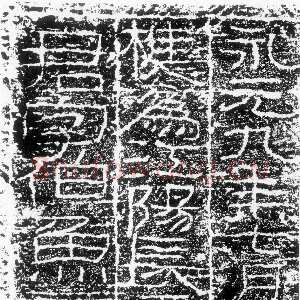

据清陶睿宣《稷山论书诗稿》注释,谷朗碑“刻于三国时吴凤凰元年”。此碑历经1900多年,虽有些磨损,但总体上仍保存良好。故宫博物馆保存有此碑明代整纸拓本,末行“兴业大义”下题名可见,并有褚德谊、陈景陶跋,近拓本则“兴业大义”及题名等均被磨去。“时大清乾隆四年巳未秋”等字,后又凿去,各家着录未及,邵锐曾见此题字本。

关于谷朗碑,笔者曾经做过一些探讨,近年来又看了一些资料,发现了史籍上的几处记载错误,同时,对于谷朗碑的书法艺术进行再一次的探讨,以求教于方家。

一、谷朗碑刻实物纠正史书记载的几处错误

其一是谷朗碑发现和存放地点的错误说法。

据有关文章谈到此碑曾云:“存人间吴人碑刻尚有三方留存人间,绝颇为卓绝。谷朗碑原石在湖北博物馆。其名字或以补史。碑书隶势方整, 近于楼兰急就正字残纸及天玺砖文,盖为当时流行字体。”

“谷朗碑原石在湖北博物馆”这一说法大大地错了。谷朗碑就在湖南耒阳,碑主谷朗(218—272),字义先,耒阳人,曾官至忠都尉尚书郎,建衡三年(271)迁九真太守(九真,古郡名。辖境相当当今越南清化、河静两省及义安河东郡地区),三国吴凤凰元年(272年)四月,九真太守谷朗卒于任,归葬今湖南耒阳亮源乡睦村南虎形山麓,并修筑墓围、拜台,刊立墓碑,还在墓前西南方建谷朗墓庐。谷朗后裔祭扫维护谷朗墓,并将谷朗墓庐改为朗公祠,祭祀谷朗。据《谷氏宗谱·卷首·坟山图》载,朗公祠一度改为乡贤祠,其嗣孙再次维修后,“仍其旧(称)而宅舍更新焉”。清末民初,朗公祠改为学堂,后废。

谷朗碑三国吴凤凰元年(272)始刻至清以前,置于耒阳城东5里谷府君祠内,清代移至耒阳城北杜工部祠。20世纪50年代初蔡侯祠维修后,谷朗碑移置蔡侯祠。1966年,谷朗碑被砸为3截,并弃之水塘。1979年,谷朗碑被捞出水塘,经精心修复后仍置于蔡侯祠。2004年,在蔡侯祠西南辟建谷朗碑苑,苑中建仿汉碑亭,将谷朗碑安放其中。

其二是关于谷朗的籍贯问题,古文献也还多有出入。

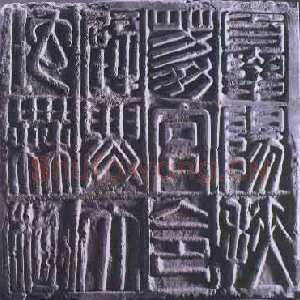

《明统一志》卷六四 《衡州府·人物志》,称谷朗是“烝阳人”(今湖南邵东)。清初钱塘人倪涛,在《六艺之一录》卷 一0四《衡州碑记》中,也说:“汉《桂阳周府君碑》上载‘东海莱阳人谷朗为九真太守,朗既为莱阳人,则碑疑在莱阳县。”还将其视为山东莱阳人。凤凰元年(272)四月,谷朗死后,其嗣孙谷起凤、谷尚志等人,立了一块《吴九真太守谷府君碑》,此碑现存湖南耒阳县城“蔡侯祠”内,是湖南省重点保护文物,也是谷朗生活时代的最好证明,容不得任何怀疑了。通过通读碑文,这些错误,就不攻自破。

其三是关于谷朗任太中大夫的时间问题:建武与建衡年号的笔误。

雍正时期的《广东通志》卷三八和《广西通志》卷六三,都已将谷朗列入“名宦传”,有记载说:

“谷朗,耒阳人,建武中仕至太中大夫。值交址叛,遣朗征之,经番禺、牂牁,威声大着,事平,迁九真太守。”

“建武”年号之称谓,在中国历史上出现过4次:一是东汉光武帝刘秀的年号(25-56),长达32年;二是西晋晋惠帝司马衷的年号(304),仅存5个月;三是东晋晋元帝司马睿的年号(317-318),共计2年时间;四是南朝齐明帝萧鸾的年号(494-498),也有5年。但是,无论你做何种选择,它都与谷朗(218-272)已知的生卒年,格格不入。其实,借助于多类地方文献资料以及结合碑文考证,我们就会发现,围绕谷朗“平定南州叛乱”较详尽的记录,那就是:东吴永安六年(263),交趾郡吏吕兴,杀太守,招诱九真、日南,背叛吴国。宝鼎三年(268),吴遣交州刺史刘俊、前部督军修则等率军征讨,皆失败,军卒溃散。吴末帝孙皓悬旨,征召平息祸乱将领,满朝官员都认为,谷朗曾任职广州,素有威望,堪当此重任。建衡元年(269)十一月,谷朗率兵经番禺、牂牁,进军交趾,讨伐吕兴。交趾降服,九真、日南归顺。平乱后,谷朗迁九真太守。

建衡是三国时期东吴的君主吴末帝孙皓的第四个年号(269-271),共计3年。这样一比较,事实就明了。原来谷朗是在建衡元年(269)“平定南州叛乱”。也就是说,清代《广西通志》和《廣东通志》中的“建武”,即是“建衡”的误笔。“武”与“衡”,一字之差,错误万里。

其四是碑文书写者为“吴丞相顾雍撰其碑”的说法没有依据,是错误的。

光绪二十九年的《谷氏族谱》中记载:“朗祖为九真太守,国葬于马水木村虎形,时凤凰元年也,吴丞相顾雍撰其碑……”

顾雍(168-243),字元叹,吴郡吴县(今江苏苏州)人。三国时吴国重臣、政治家,谥肃侯。我们从顾雍的生平可以得知,他比谷朗的生活年代要早五十年,谷朗去世时,顾雍已经去世近三十年了,因此根本不可能撰写碑文。书丹者即是未署名的造诣很高的民间书法家,刻石者也是未署名的民间巧匠。

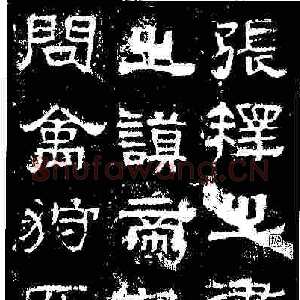

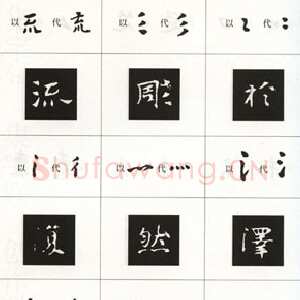

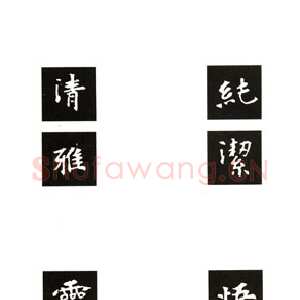

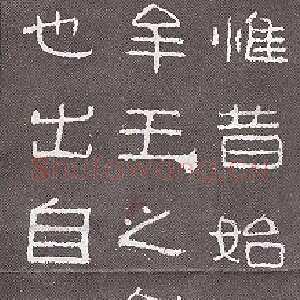

三国大量出土发现的湖南长沙走马楼吴简生动地说明了我国早期楷书广泛存在于孙吴时期下层胥吏的日常书写中。创作长沙吴简早期楷书的这些下层胥吏,怀抱着追求书写简便和字体美观的理想与情趣,创造出来的一股不亚于“洛下新风”的新兴书风,使得楷书在孙吴时期地位急速提升,甚至进入碑刻的神圣领域,谷朗碑这样在这一大环境下孕育产生的。谷朗碑碑字虽称隶书,实则体势已非常接近楷书,基本去掉了隶书的波磔,笔画横平竖直,虽然它们还很幼稚,但是终于挣脱了隶书的桎梏,这是本碑的特殊价值。字体方整,笔画圆劲,书风古雅,与汉魏间简牍上书写体的意味极其相似。用笔端劲有致,尚多汉分笔意。字虽称隶,实则体势已近真楷,故亦有定为楷书者,然此之所以谓其“真楷”,乃碍于当时习惯也。《谷朗碑》结体方整,笔画圆劲,书风浑朴古雅,曹魏诸刻风格稍异,但同为开后世楷书法门的重要碑刻。翁方纲《两汉金石记》云:“其字遒劲,亦有汉分隶法。”康有为称其古厚,为真楷之极。这也为楷书逐步取代隶书进入官方正体奠定了坚实的基础。《谷朗碑》的书丹者,无疑是造诣很高的书法家。

二、关于《谷朗碑》书法艺术再析

谷朗碑面世为世人所知最早的记载是在宋代,在此之前是否就已经引起了有关书法爱好者的关注,目前不得而知。

其一,历代名家记载点评

笔者近年细细梳理了一下有关谷朗碑的有关史籍记载,最早的记录当属于宋代大文学家欧阳修在其《集古录》中“吴九真太守谷府君碑(神凤元年)”条目,全条目文如下:

右谷朗者,事吴,为九真太守。碑无书撰人名氏。其序云“府君讳朗,字义先,桂阳耒阳人。豫章府君之曾孙、公府君之孙、郎中君之子也。其先出自颛顼,益为舜虞,赐姓嬴氏。至于扉子,封于秦谷,因而氏焉。谷氏在吴不显,史传无所见,所谓豫章府君而下三世,皆莫知其名字。案《秦本纪》,非子邑于秦,而此与朗子永宁侯相碑皆为“扉子”,莫详其义也。

隶书不着书撰人名氏,朗字义先,桂阳耒阳人。仕至九真太守,归命侯凤凰元年四月卒,年三(五之误)十四,碑在耒阳县。治平元年四月二十六日书。

欧阳修(1007-1072)收集了上千种石刻铭文,编成《集古录》一书,收录了他写的二百九十六篇题跋,他也被尊为金石学的开创者之一。

继欧阳修之后记录谷朗碑的是另一大金石学家、收藏家赵明诚(1081-129)。赵明诚自幼博览经史,雅好收藏,所储古籍、字画及前代金石刻拓甚富,娶著名女词家李清照(1084-1149)为妻,二人志趣相投,均酷爱收藏,竟至嗜之成癖。夫妇二人穷年累月,苦心搜访,摹拓传写,全力以赴,积二十年之功,收集到三代以来古器物铭及汉唐石刻凡二千卷,为之考订年月,辨伪纠谬,撰写了跋尾五百零二篇,辑为《金石录》。赵明诚在其《金石录》中对谷朗碑也有记载,有目而无跋。如下:

“第二百八十四吴九真太守谷府君碑,孙皓凤凰元年” 。

王象之(1163-1230),南宋婺州金华(今属浙江)人,字仪父,一作肖父。庆元二年(1196)登进士第,历长宁军文学、江西分宁、江苏江宁知县。志行高洁,无意于禄位,中年起隐居著述。他博学多识,尤精史地之学,着有地理学名著《舆地纪胜》。这部书中对谷朗碑也有简单记载:

在耒阳县,不注人氏,但云凤凰元年立。