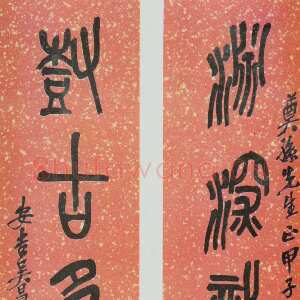

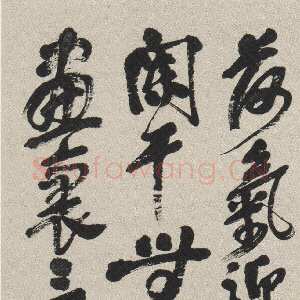

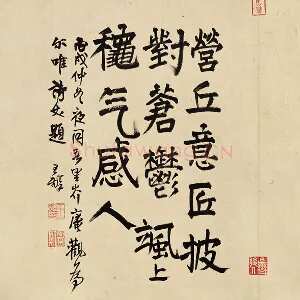

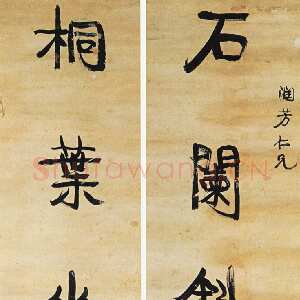

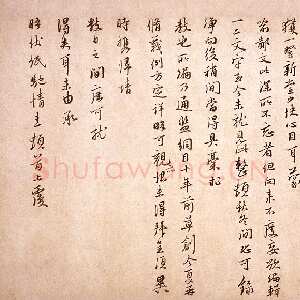

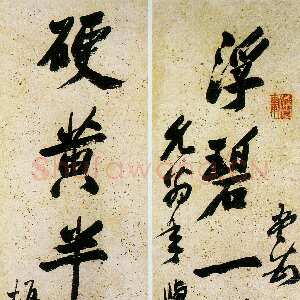

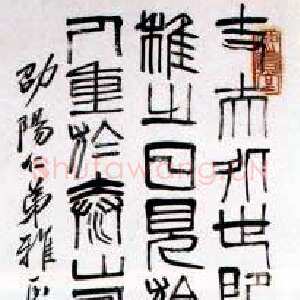

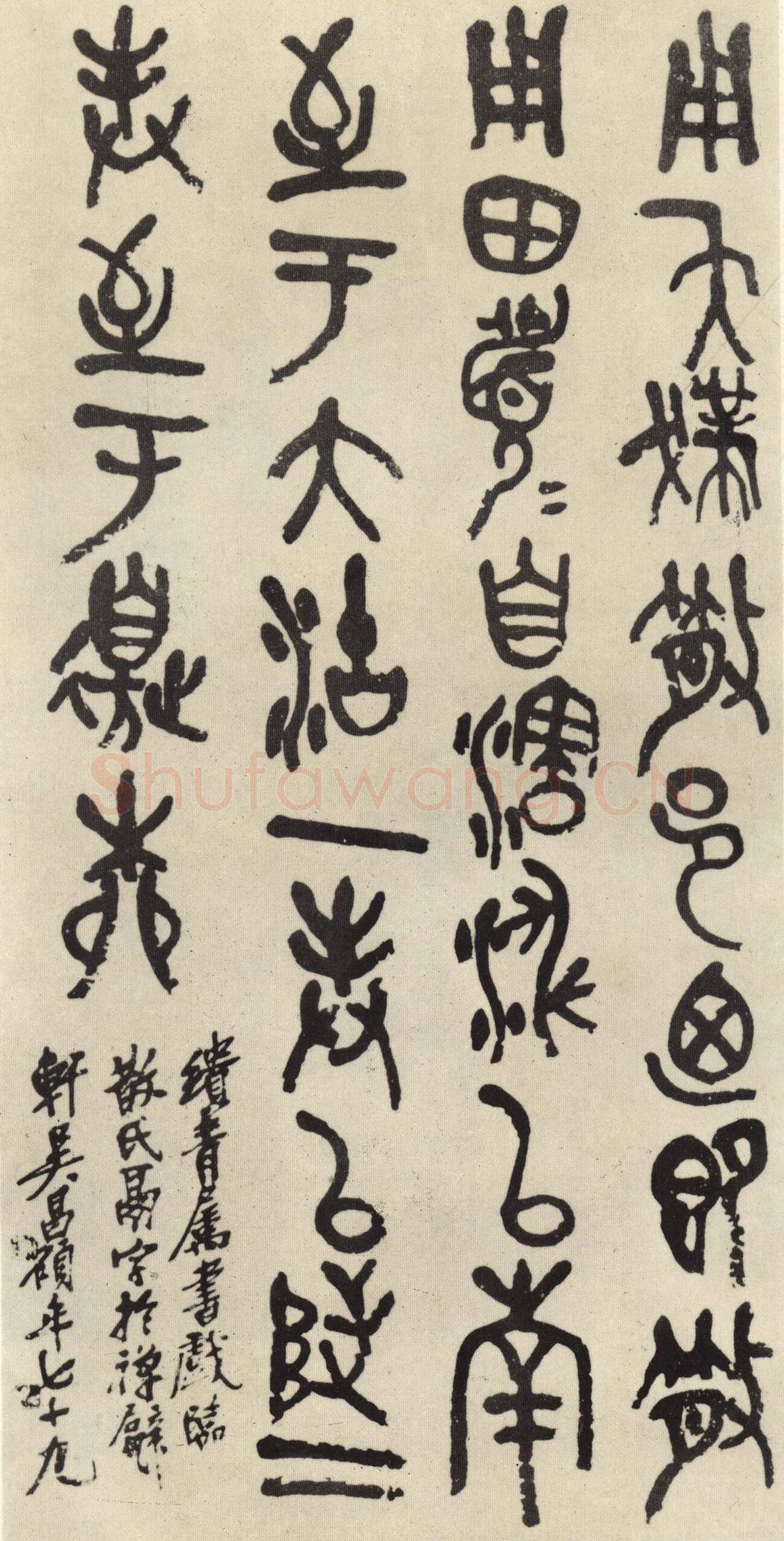

名称:临散氏盘

书法家:吴昌硕

书体:石鼓文

分类:毛笔书法作品

年代:清代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:吴昌硕书法欣赏

清代吴昌硕《临散氏盘》赏析

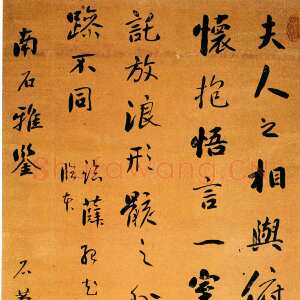

吴昌硕(1844-1927)是近代中国艺术史上诗、书、画、印四绝的一代宗师。他的书法,尤以石鼓文名世,但其临摹的《散氏盘》铭文,同样是他艺术体系中至关重要的一环,代表了他对上古金石气息的深刻理解与创造性转化。

一、 背景介绍:为何临《散氏盘》?

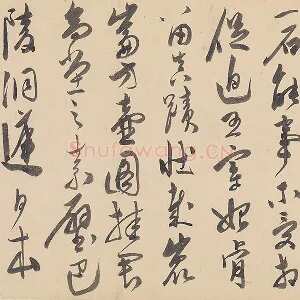

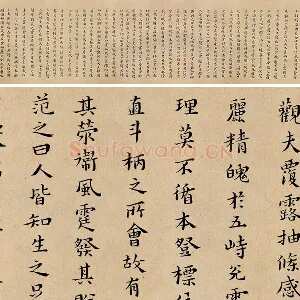

吴昌硕所处的晚清,正是碑学大兴的时代。书法家们将目光从刻帖转向上古金石碑版,从中汲取雄浑古拙的力量以矫帖学之弊。《散氏盘》作为西周金文中“丑拙”美学的极致代表,其奔放不羁、天真烂漫的气质,与吴昌硕追求“重、拙、大”的艺术理念高度契合。

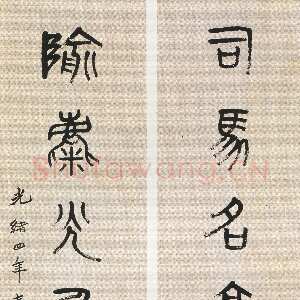

他的“临摹”,绝非简单的复制再现,而是 “与古为徒”的对话和“我自成我”的创造。他临《散氏盘》,意在得其“意”与“气”,而非固其“形”。

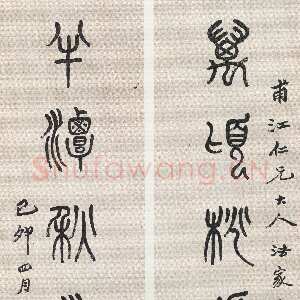

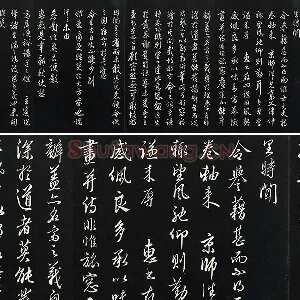

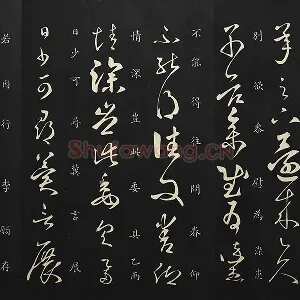

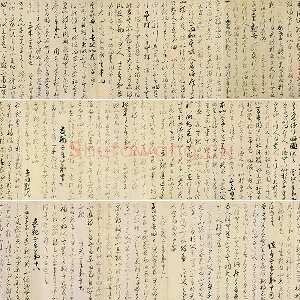

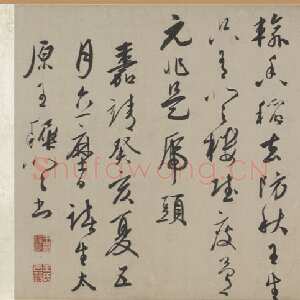

二、 与原作的对比赏析:从“金石”到“笔墨”的转化

吴昌硕的临作与《散氏盘》原拓相比,既有血脉的传承,更有脱胎换骨的新生。

| 对比维度 | 西周《散氏盘》原拓 | 吴昌硕临本 | 吴昌硕的创造性转化 |

|---|---|---|---|

| 线条质感 | 金石味:铸刻而成,线条浑圆、毛涩、斑驳,有天然的锈蚀感和凝重感。 | 笔墨味:毛笔书写,线条苍茫老辣。他以“焦墨、枯笔”模仿金石剥蚀之趣,笔力扛鼎,如“锥画沙”、“屋漏痕”,在苍涩中见润泽。 | 将青铜器上被动的、历史形成的“残破美”,用主动的笔墨技巧主动表现出来,实现了从工艺性到书写性的飞跃。 |

| 结字造型 | 自然天成之欹侧:字形扁方,重心摇摆,因字生形,充满不可预料的奇趣。 | 强化动势与张力:在保留原盘结构特征的基础上,更加强化了疏密、聚散、开合的关系。字形或压得更扁,或拉得更开,动感十足,犹如老将布阵,奇正相生。 | 将原作的“无意之奇”变为“有意之奇”,通过主动的艺术加工,使结构更具视觉冲击力和现代构成感。 |

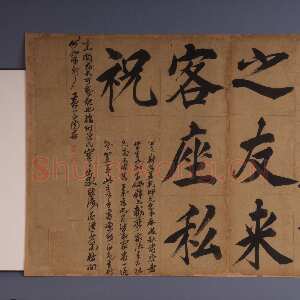

| 章法布局 | 浑然一体:如星斗满天,大小错落,行气连贯,因器制文,自然生动。 | 强化行气与节奏:纵行更为清晰,但字与字之间的穿插呼应更为激烈。他善于利用字组和留白,营造出“大疏大密” 的强烈节奏感,整体气势磅礴,如大河奔流。 | 将原章法中的自然韵律,提升为一种更具主观能动性的、充满音乐感的画面布局。 |

| 精神气象 | 古朴、神秘、雄强:带有西周礼器特有的庄严与神秘色彩。 | 雄肆、豪迈、苍古:洗去了部分神秘感,注入了文人特有的豪情与生命力。观其临作,感受到的不仅是古意,更是一位艺术巨匠磅礴的胸襟和炽热的情感。 | 将古代的金石文字,彻底转化为表现个人性情与审美理想的现代艺术作品。 |

三、 临帖教学的启示:如何“活临”而非“死摹”

对于学习者而言,吴昌硕的《临散氏盘》是一部生动的“如何向传统学习”的教科书。

-

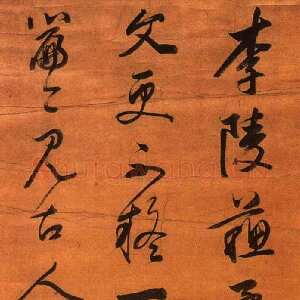

取其神,略其形:吴昌硕临本在字形上并不与原盘完全一致,他常常加入自己书写石鼓文的笔意和结体特征。这告诉我们,临帖的最高境界是把握内在精神与规律,而非斤斤计较于一点一画的酷似。

-

以书入画,书画同参:吴昌硕是画家,他的线条充满了绘画的质感。临习时,要体会其线条的丰富变化——浓淡、干湿、疾徐,这不仅是书法技巧,也是绘画语言。

-

强化个性与情感:在他的临作中,我们能清晰地感受到“吴昌硕”的存在。学习时,要在尊重原帖的基础上,大胆融入自己的理解和情感,让古帖成为滋养自己艺术个性的养分。

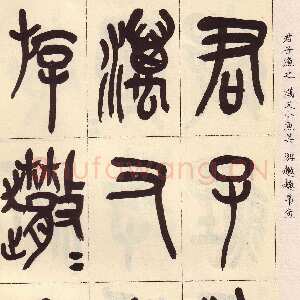

四、 总结与艺术史地位

吴昌硕的《临散氏盘》是其“与古为新”艺术思想的最佳实践之一。他通过自己深厚的金石学养和非凡的笔墨功力,成功地将沉睡三千年的青铜铭文“唤醒”,并将其提升到一个全新的艺术高度。

-

对于《散氏盘》本身:吴昌硕的临作是最为成功和最具影响力的诠释之一,极大地推广和深化了后世对《散氏盘》美学价值的认知。

-

对于书法史:他的实践,是碑学思想成熟期的巅峰成果,展示了如何将上古金石文字转化为充满生命力的纸上笔墨,为后世开辟了一条宽阔的大道。

-

对于艺术家:它树立了一个典范,即对待传统,既要“钻得进去”,深刻理解;更要“走得出来”,大胆创造,最终实现“古人为宾我为主”的艺术自由。

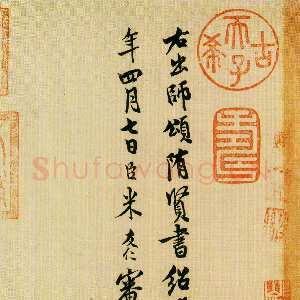

临散氏盘 轴

书法网(shufawang.cn)总结:赏析吴昌硕的《临散氏盘》,我们看到的不仅是西周的金石古风,更是一位近代艺术大师以笔墨为媒介,与古人进行的灵魂对话。这不再是简单的临摹,而是一场伟大的艺术创造,是古典精神在新时代的辉煌回响。