名称:皇帝南巡之颂

书体:魏碑

分类:碑刻

年代:前秦北朝

文件格式:jpg/tif/webp

作品材质:石碑

备注说明:前秦北朝碑刻碑拓

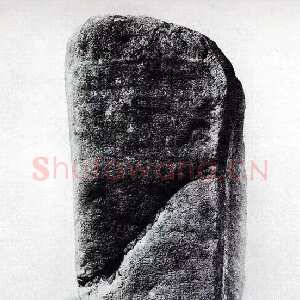

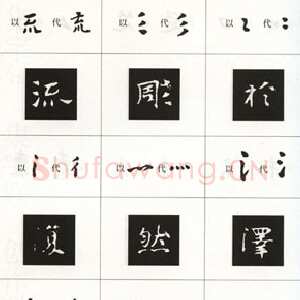

南巡碑是北魏前期汉字由隶变楷初始阶段的魏碑书体的皇家顶级代表之作。北魏书法就是在草原鲜卑民族政治上向封建制转变、文化上向汉文化转变潮流中的文字体形的继续演变的产物,隶楷相融、雄奇方朴、豪情满怀成为这一时期的主流书体和标志性特征。

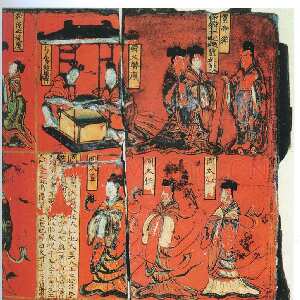

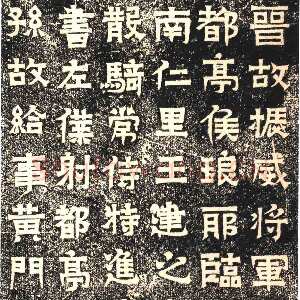

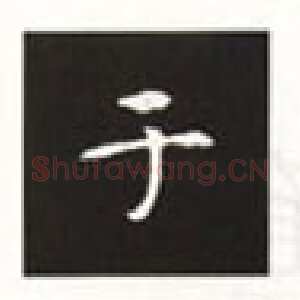

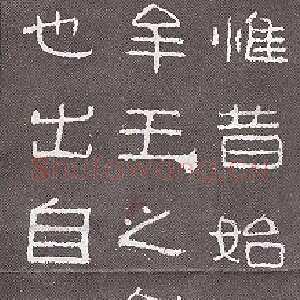

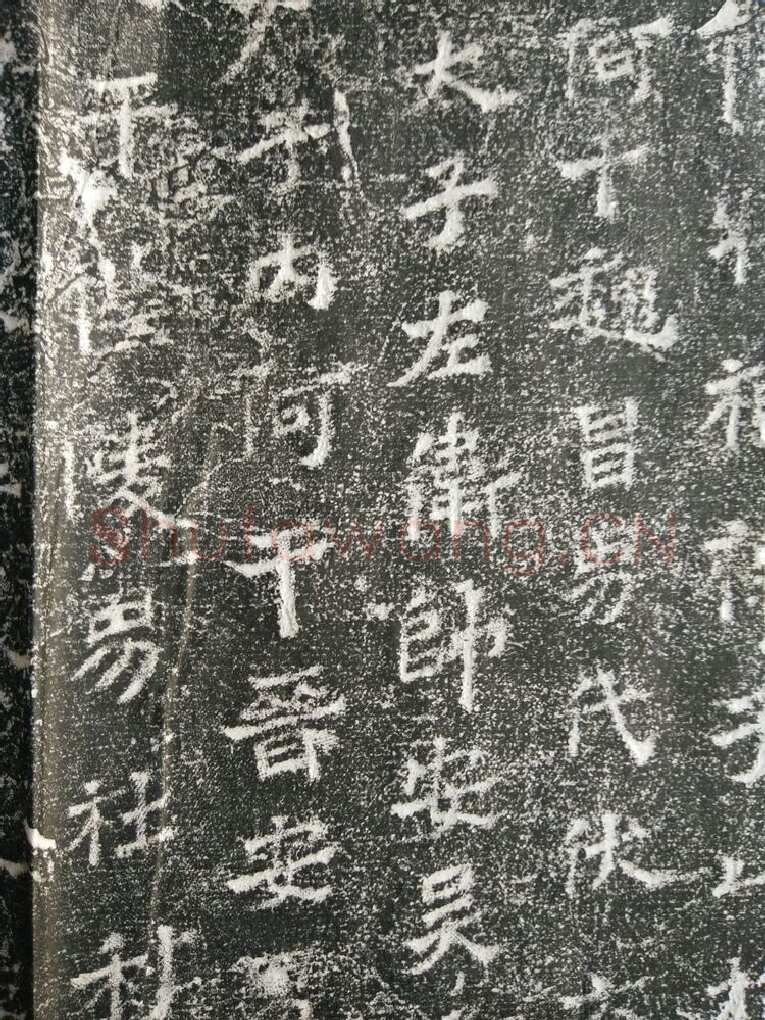

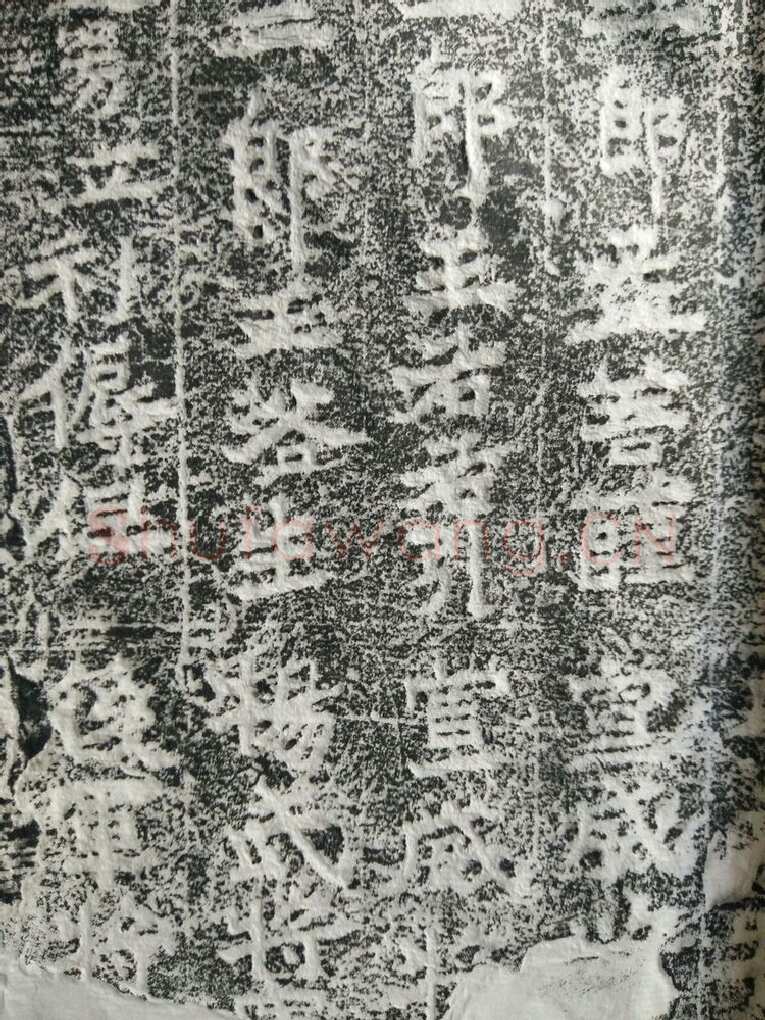

南巡碑碑阳9块碎片158字,彰显的特色是古拙浑朴,严谨秀丽,疏朗俊俏,巧妙灵动,每字笔画方截,横画两端作翘起的放飞状,撇画的收笔翻挑,竖钩是平挑。从隶书的角度来对照,与《乙瑛碑》、《张迁碑》、《孔宙碑》都有相似之处,像“国”“方”二字与《张迁碑》就没有什么两样,像“于”“有”二字与《孔宙碑》几乎相同,许多字框架结构与《乙瑛碑》又非常接近。可见书者多体隶书的综合功力颇深。从楷书的角度来对照,碑阳中的“都”“者”二字的“日”“野”“毕”三字的“田”,就与楷书的字一样,笔画上横撇捺不再在起落顿笔之处特意波挑,保持体态基本方正略带扁平,而且呈左低右高之势,是主要成份为隶而又开始向楷不自觉转变的典型书体。南巡碑比东巡碑晚24年,比平城《司马金龙墓漆画题记》早23年,三者书体面目和韵味却有惊人的相似,不过东巡碑比南巡碑碑阳粗狂了一些,《司马金龙漆画题记》比南巡碑随意了一些。相比之下,南巡碑碑阳因书者书艺超逸更透出了一种端庄严谨之气、筋骨刚劲之气、深沉老辣之气、古朴自然之气,绝对是北魏前期书界最高水平之作。南巡碑碑阴隶重楷轻,瘦硬峻峭

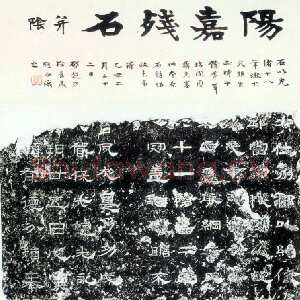

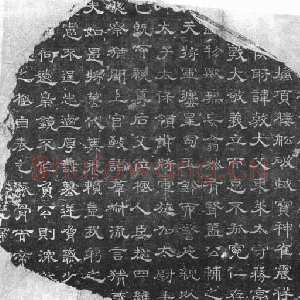

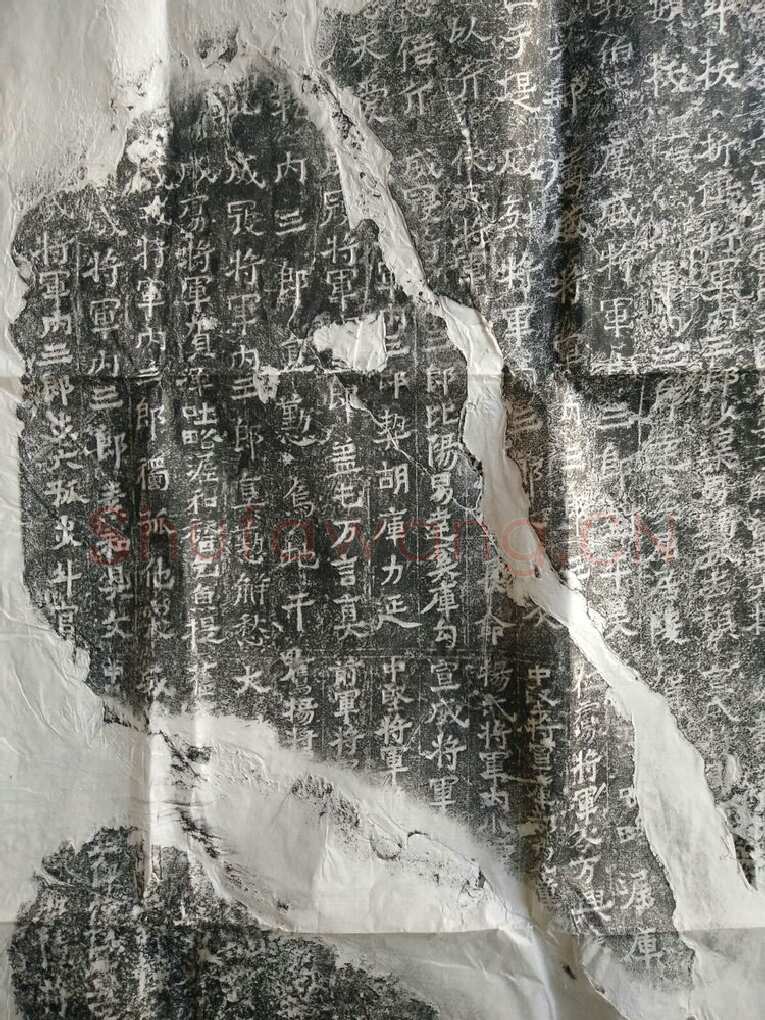

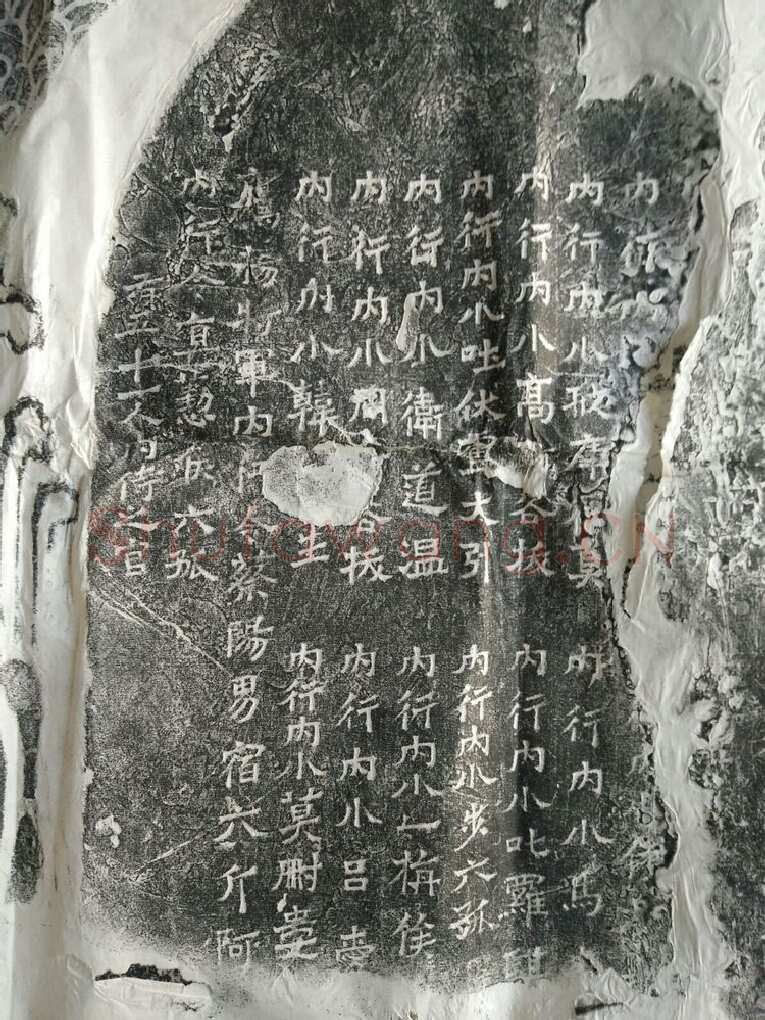

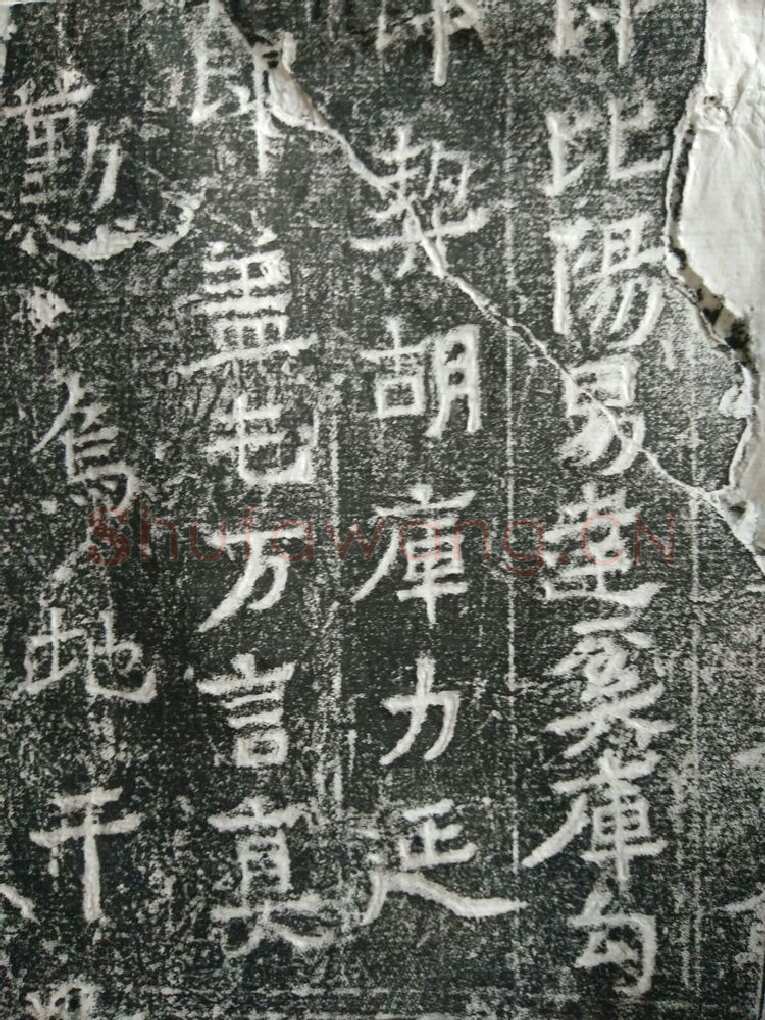

《皇帝南巡之颂》碑阴局部

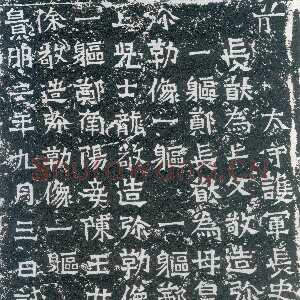

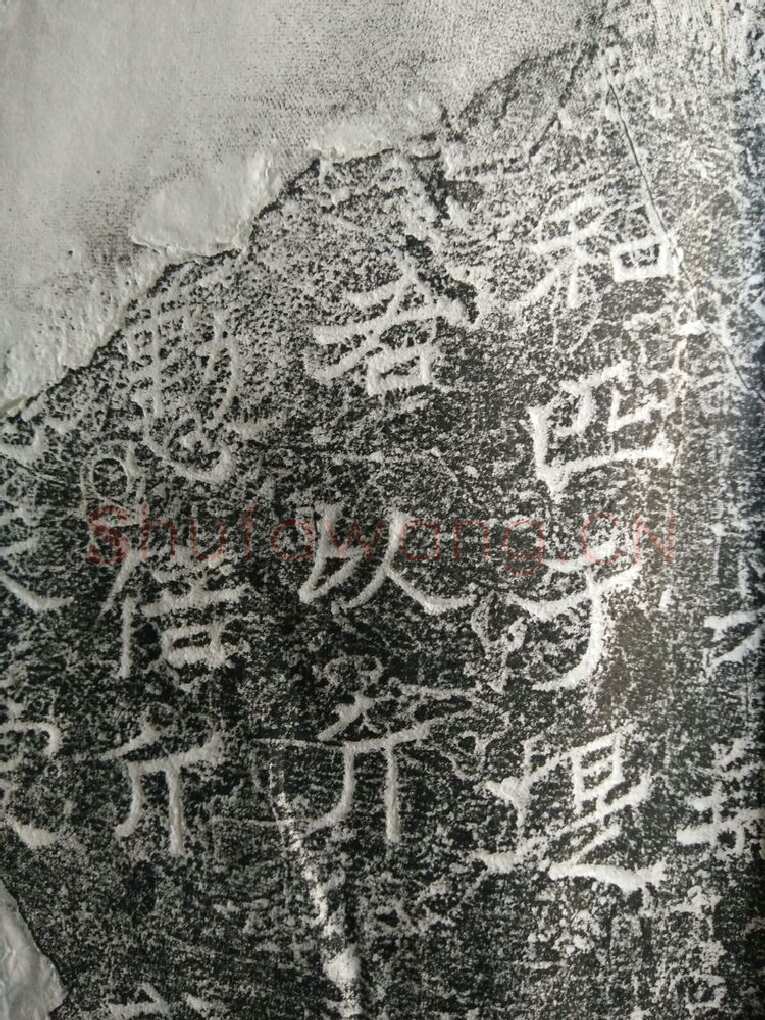

南巡碑碑阴与碑阳的书体相同又不相同。相同的是同碑阳一样的隶的成份大一些,楷的成份小一些,不同的是严谨结体少一些,轻松自如多一些。由于碑阴字体稍小又更模糊一些,人们往往有些忽视,实际上是另一种高超的魏碑书体。在字体结构上,与碑阳方扁相反,以纵势为主,不少字体与北魏后期的一些粗狂名碑接近,像“晋”、“将”、“军”等字四方棱角,横斜右高,结构借让,体格修长,重心偏上,随大随小,北魏后期好些碑刻,就是卓然成功地继承了南巡碑碑阴书者的书风。在笔法上,点画灵度劲峻,捺脚自然畅延,既有像汉《张迁碑》的方笔方体韵味,又有点像北魏后期珍品《杨大眼造像记》中那种雄强茂密、气雄力健的神态。如果再与北魏后期的《郑文公碑》相对照,还有一些形似神也似的情形,或许两书者就是直接的师徒关系。

《皇帝南巡之颂》碑阴局部

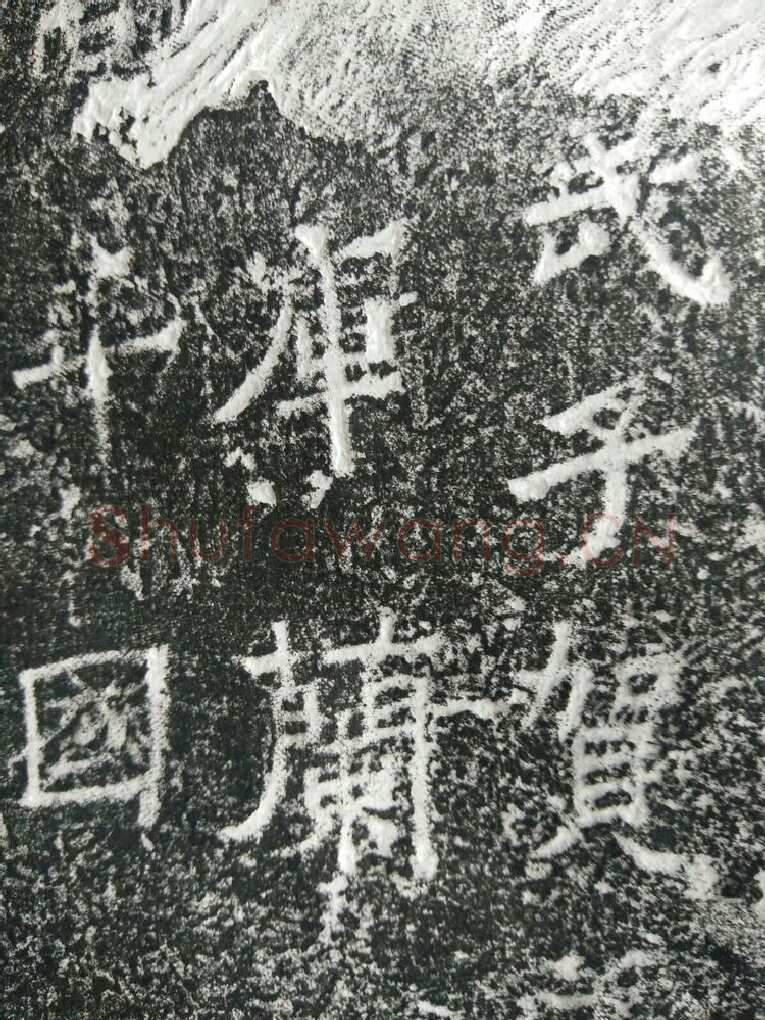

南巡碑碑额新美小篆,自然飘逸

北魏时代小篆逐步退出主流书体舞台,却地位更显高贵,成了碑额题字和书写祭文拜册的范体,成了显示身份和等级的象征。作为记载皇帝行为的南巡碑的碑额,更是非篆不已。碑额上“皇帝南巡之颂”6个大字,大美秀丽,威严逼人。每字折方转圆,有棱毕出,两尖挑起,尖峰险露,流畅婉通,自然规范。各个大字各占其位,就像六大铜鼎,各具生态,威容矩阵,力量无比。

众多北魏古碑碑额中,南巡碑碑额篆体书法是最美的。我发现与三国吴《天发谶碑》非常相近。《天发谶碑》是继承了汉代《祀三公山碑》的风格,而《祀三公山碑》与更早的秦《泰山石刻》的特征相近,还有些鸟篆味道。可以说南巡碑碑额篆书既保持了泰篆笔画横比竖多、线条一样粗细的特点,又改变了秦篆竖直的原则,同时还借鉴了汉篆对称下垂,左右飘逸的结体特征,更显得大气磅礴,顶天立地。

可以说,南巡碑的碑阳、碑阴、碑额三种书体,都是代表北魏前期皇家水平的经典书法作品。虽然南巡碑没有被康有为等有识之士发现及早推广,但在北魏平城时期的几十件隶楷混合体碑帖中,论品位南巡碑的碑阳碑阴碑额都应该是打头的,平城第一碑名不虚传。