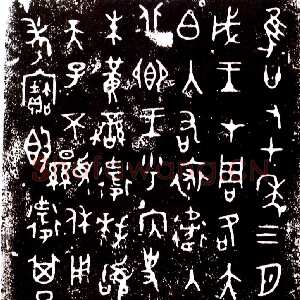

名称:陶寺遗址文字

书体:小众书体

分类:朱书陶文作品

年代:先秦

收藏位置:中国社会科学院考古研究所

备注说明:朱书陶文作品欣赏

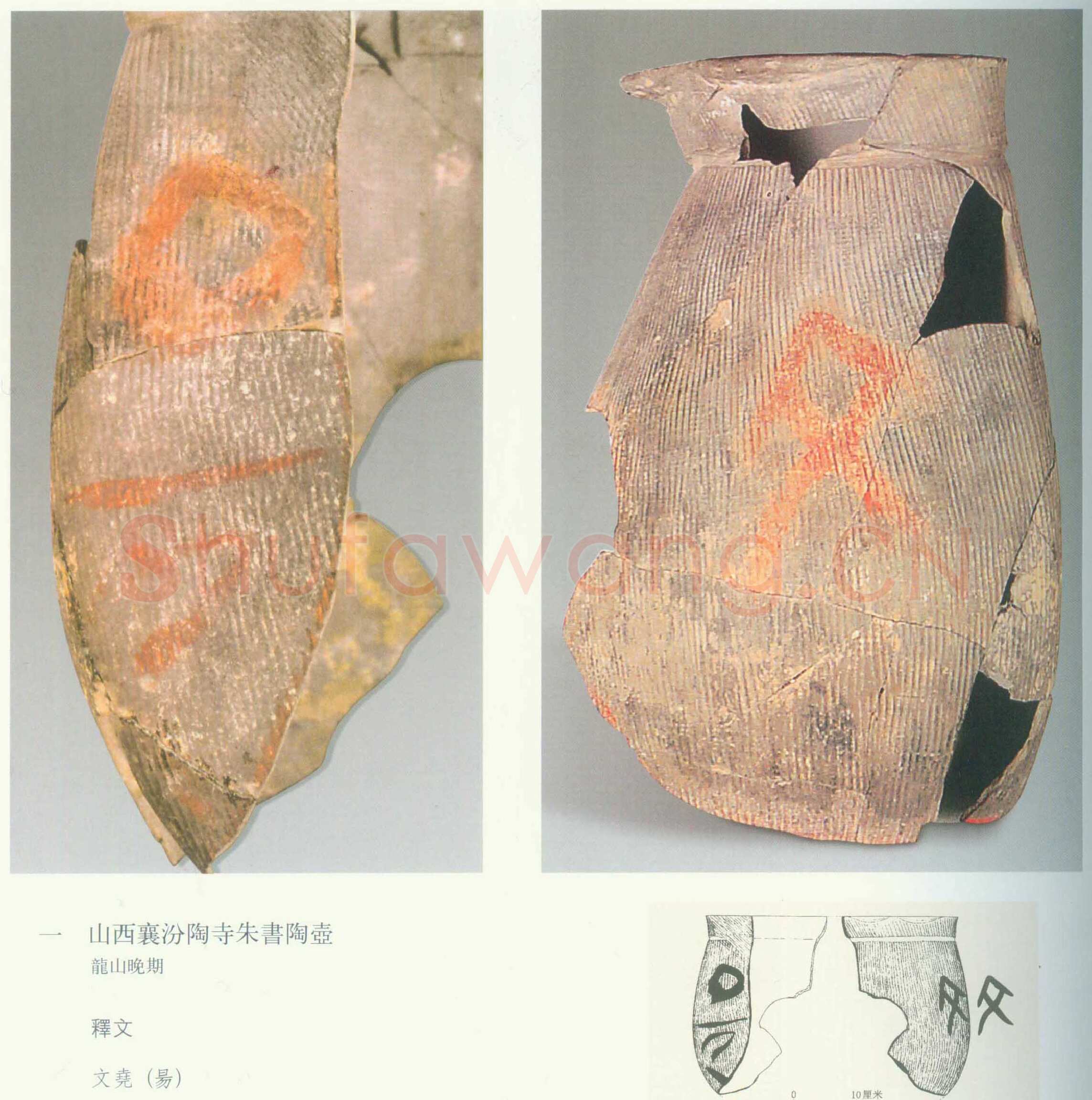

龙山晚期 山西襄汾陶寺遗址朱书陶壶 中国社会科学院考古研究所藏

1984年春季山西襄汾陶寺城址居住址第Ⅲ发掘区的一个编号为H3403灰坑中出土,考古学年代属于陶寺文化晚期(约当公元前2200年—2000年),即中原地区龙山文化晚期.今藏中国社会科学院考古研究所。

朱书扁壶位残器,存留口沿及部分腹片,泥质灰陶,侈口,斜颈.腹部一面鼓凸一面略平,器表饰细篮纹,口长径20.8、短颈9.2、腹最宽24.8、残高27.4厘米.扁壶鼓凸一面毛笔朱书“文”字.略平面朱书“尧|”( 释“昜”字)。沿扁壶断茬边缘涂朱一周,或有特殊意涵,知当时作书时,陶扁壶己残。陶寺城址位於临汾市西南22公里处,临汾古称平阳,史传尧都平阳,扁壶朱书陶文的发现,為陶寺城址的性质归属及尧都平阳说提供了重要的考古学佐证。 (中国社会科学院考古研究所李健民)

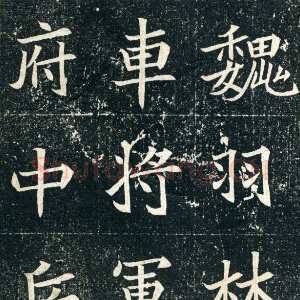

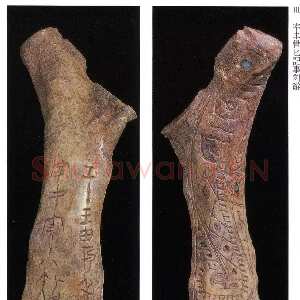

龙山晚期 山西襄汾陶寺遗址朱书陶文 中国社会科学院考古研究所藏

2006年山西省襄汾陶寺早期小城中南部宫殿区的大型夯土建筑基址一带出土。今藏中国社会科学院考古研究所。

朱书陶片出自IH四第②层下一个灰坑中,打破陶寺晚期夯土基址,年代為陶寺文化晚期偏早。该坑呈不规则袋形,坑内堆积灰土和陶片等,由於较深,未做到底。朱书陶片编号为ITG9H64②:5,為陶寺晚期扁壶腹片,残长约6.5、宽约2.3-4、厚约0.3厘米。正面饰细绳纹。扁壶内壁用朱砂写似菱形笔道,上边和左边残破。整个字形不甚明瞭,但从其笔道趋势看,类似1984年陶寺晚期H3403灰坑出土扁壶朱书文字“尧”字下部“人”字的头部。朱书扁壶出土,证明1984年陶寺晚期灰坑H3403朱书扁壶绝非孤证,当期有在陶扁壶残片上书写简单文字的习俗。朱书陶文对陶寺城址性质属性的探讨有重要学术价值。 (中国社会科学院考古研究所何驽)

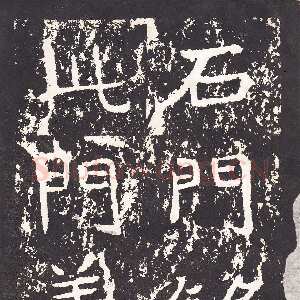

【资料参考】《中国法书全集》-1-先秦秦汉(文物出版社)

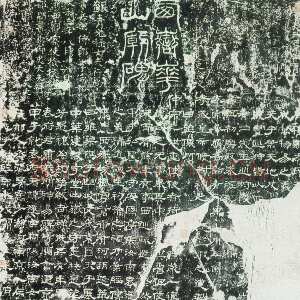

附录:陶寺遗址报告首发 佐证五千年中华文明

陶寺遗址出土的朱书扁壶,其上为朱砂书写的“文”字(资料照片)。

新华社北京12月13日电 历经长时段考古挖掘,经过几代考古工作者的整理、编纂与修改,集结而成的《襄汾陶寺——1978—1985年发掘报告》于12日正式出版,备受考古界关注。

当日,在中国社会科学院考古研究所举办的“陶寺遗址与陶寺文化”研讨会上,报告主编、中国社科院考古所研究员高炜介绍,《襄汾陶寺》是由多位考古学家参与编写,通过15个专题对陶寺遗址考古资料做了科技检测分析,代表了中国史前考古与现代科技手段联合攻关的学术范式。

陶寺遗址位于山西南部临汾市襄汾县城东北约7公里的陶寺镇,遗址面积300万平方米以上。1978年至1985年,中国社科院考古所山西队与山西原临汾行署文化局合作,对陶寺遗址做了大规模发掘,获得陶器、石器、礼乐器、装饰品等数量繁多的精美文物,揭开陶寺遗址的神秘面纱。特别是红铜铸造铜铃与类似文字符号的发现,引起海内外关注,也为中华文明的起源与礼制研究,提供了珍贵的重要材料。

1999年开始,中国社科院考古所山西队与山西省考古研究所、临汾市文物局合作,对陶寺遗址开始了新一轮考古发掘与研究工作。2002年起,陶寺遗址考古工作被纳入国家科技支撑项目“中华文明探源工程”。

中国社科院考古研究所研究员、山西队领队何驽说:“在第二阶段考古工作中,发掘总面积约8000平方米,基本确定了陶寺早中晚三期的宫城、观象祭祀台、祭地礼制建筑、工官管理手工业作坊区等,使学界认识到陶寺遗址是目前考古探明功能区划齐全、具有典型双城制模式的都城遗址;陶寺文化社会已进入到邦国形态。”中国社科院考古所副所长白云翔认为,历经37年、两大阶段的陶寺遗址考古发掘,提出了一条较为完整的系列证据链,表明陶寺遗址在年代、地理位置、都城内涵、规模和等级以及它所反映的文明程度等方面,均与文献记载的尧都有相当高的契合度。陶寺遗址的一系列新发现,成为佐证“五千年中华文明”的重要依据,是生生不息的中华文明核心的重要源头。

本次研讨会由国家文物局指导,中国社科院考古研究所、山西省文物局等共同主办。研讨会上,多位学界专家纷纷表示,陶寺遗址发掘工作还需进一步加强相关研究和论证,对陶寺文化的来龙去脉做系统性、多学科的统筹整理。

“重视对遗址的保护与合理利用,统筹好陶寺遗址与当地社会、文化资源的有效衔接,做好遗址博物馆的建设等,都将是下一阶段需要面对和解决好的问题。”国家文物局副局长宋新潮说。

陶寺遗址是中国黄河中游地区以龙山文化陶寺类型为主的遗址,位于山西省襄汾县陶寺村南,东西约2000米,南北约1500米,面积280万平方米。是中原地区龙山文化遗址中规模最大的一处之一。经过研究,确立了中原地区龙山文化的陶寺类型,近年来在对于陶寺遗址的发掘中,结合了磁力仪和探地雷达物探、环境考古、动物考古、植物考古(孢粉、浮选、选种)、人骨分析、DNA分析、天文学等多项科技考古手段,包括碳十四测年技术在内的年代学探讨,进一步判断陶寺文化的绝对年代为前4300年至3900年之间。陶寺遗址对复原中国古代阶级、国家产生的历史及探索夏文化,具有重要的学术价值。

在发掘过程中,考古队员发现了规模空前的城址、与之相匹配的王墓、世界最早的观象台、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、官方管理下的手工业区等。有许多专家学者提出,陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的“中国”。根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,少数贵族大量聚敛财富,形成特权阶层,走到了邦国时代的边缘和方国时代。

1984年,考古工作者在陶寺遗址的一座灰坑中,发现了一片扁壶残片,残片断茬周围涂有红色,残片上朱书两个文字,其中的一个字为“文”,另外一个字专家们有“尧”、“昜”、“命”等多种解释。文字是人类社会发展到一定阶段的产物。关于我国文字的起源,大家公认甲骨文是初步定型成熟的文字系统,但同时也认为在甲骨文之前还有一段很长的历史。陶寺遗址的朱书文字表明,早在比殷墟早七八百年的陶寺时期,人们已经开始使用文字,它们的发现对于研究我国文字的起源有着重要的意义。 -->