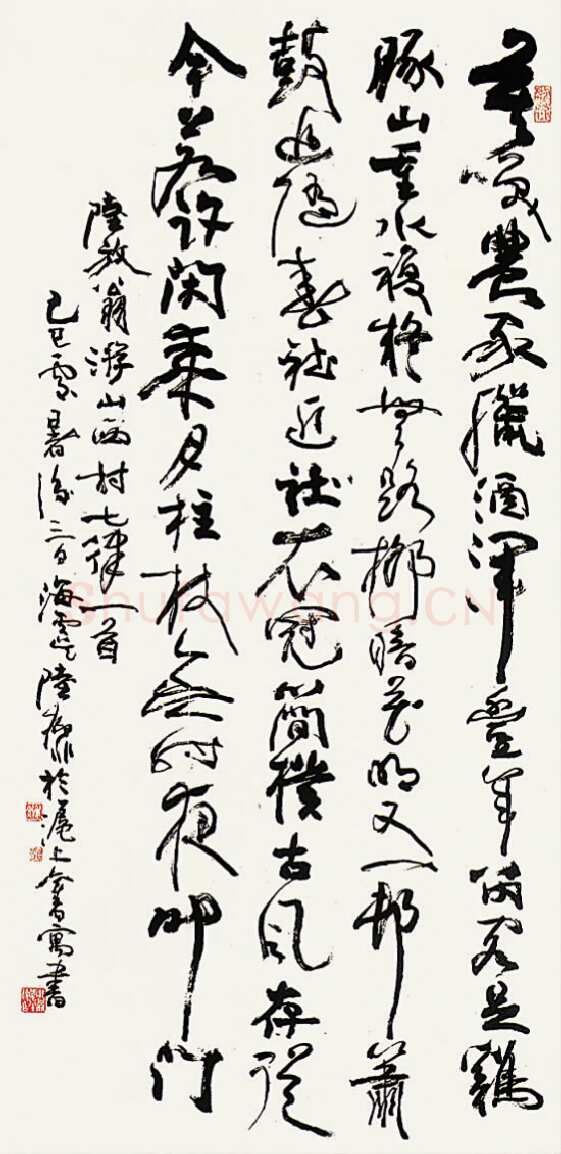

名称:游山西村

书法家:陆抑非

书体:行书

分类:毛笔书法作品

年代:近现代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:陆抑非书法欣赏

杰出的中国花鸟画大家和卓越的美术教育家。江苏常熟人。名翀,初字一飞。1937年后,改字抑非。花甲后自号非翁。古稀之年沉疴获痊,又号苏叟。曾任中国美术学院教授、研究生导师,西泠书画院副院长,常熟书画院名誉院长,西泠印社顾问,并曾任浙江省第四、第五届政协委员,中国农工民主党浙江省委顾问。

早年在故里从师李西山,继师陈迦盦,而立之年又师从吴湖帆,入“梅景书屋”。

陆抑非24岁任教上海美专,先后达十五年,并兼任于新华艺专、苏州美专。1956年,任上海中国画院首批画师。1959年应潘天寿院长之聘,到浙江美术学院(现为中国美术学院)执教。

代表作有《花好月圆》《春到农村》《秋葵》《一池春水》《白掠鸟》《龙吐珠》《九节兰》《白孔雀》等。先后在上海、杭州、苏州、常熟等地举办过十余次大型书画展。不少精品被北京、上海、常熟、杭州、沈阳及美国纽约等地博物馆和美术馆收藏。出版有《花鸟画谱》《陆抑非花鸟画辑》《陆抑非教学画稿》《陆抑非行草长卷》《陆抑非》大型画册、《当代名家中国画全集——陆抑非》《荣宝斋画谱·陆抑非花鸟专集》和《中国美术学院中国画系名家教学示范作品精选——陆抑非花鸟画示范作品》《非翁画语录》《从獭祭而成到信手拈来》《纪念盖老话三通》等画集、著作、论文。

是一位海内外著名的花鸟画大家,同时也是一位有成就的书法大家。陆老年轻入中国书画之门时,就很重视书法的学习,曾云:“绘画以用笔为上,可通过练习书法,强化用笔的训练。”尤其是在青年时期绘画有一定名声之后,更强调书画同源,曾警惕自己说:“书法对于画有重要影响,不注意书法的练习,就很难画出中国画的韵味来,很难体现中国画深沉的艺术意蕴。就不能立体地去欣赏它。” (《陆抑非画语录》)因此,他很早即注意书法的临摹与勤练。早年从晋唐入手,长久摹习怀仁集《圣教序》,中年后致力文徵明,尤对其行书着力更深,写得惟妙惟肖,几可乱真,另对杨维桢、董其昌诸家法帖也用心过,隶书则练习过《史晨》《乙瑛》等汉碑,草书则用功并得益于孙过庭《书谱》、怀素的《自叙帖》等。

他所选中之帖为范本后,则全力以赴,反复临习,烂熟于胸,对范本之提按、起承转换、结体姿态容貌,都能默背。他认为“绘画可以通过写生掌握对象之形体、结构、色彩,而书法只有通过临摹,才能掌握范本、模仿范本,这是学习书法的唯一途径,如再吃不透,不深入范本具体细节,会给学习书法带来很大麻烦,具体细节如朦朦胧胧,含糊不清,终究是门外汉。”这可说是他学书时给自己敲起的警钟,也是他学书法的经验总结。

西泠印社出版有《陆抑非书法集》(陈振濂 主编)

陆抑非 行书陆游《游山西村》诗 139×69cm 纸本 1989年

附录从画家陆抑非到书家陆抑非

纪念陆抑非百年诞辰中国画展暨纪念陆抑非百年诞辰系列丛书首发式专刊

■陈振濂

陆抑非先生是一位花鸟画大家,又是一位书法大家,而更重要的是,他还是一位通悟画理,试图打通书、画、诗等艺术门类并在见识方面有超人造诣的书画学者。我有幸在上世纪80年代初的几年之间亲炙门帐,有较长时间领略这位老艺术家的超人魅力,而有许多他老人家在理论上的新见解,我应该是最早领教、受教的年轻人之一。

陆抑非先生早年在上海画界即享有大名。且不论当时花鸟画有“四大花旦”之称,即使在整个海上画坛中,他那一手纯正的恽南田式的兼工带写花鸟,也是独步一时,功力上超凡脱俗,气格上也是清雅优逸,在当时的诸位花鸟画大家如江寒汀、唐云、张大壮等人的对比下,他的纯度是众所公认的。记得在2005年“陆抑非研究会”成立典礼上,我曾经发表过三个观点:第一,从当时的海上画派以吴昌硕的点厾大写意花鸟为主流的情况看,陆抑非先生的兼工带写的花鸟画,可谓是在强调中国画传统的全面性方面另辟蹊径,从而提示我们,在以书法入画的“写”的主流画派之外,还有像陆先生这样的以描形状貌的“绘”的画风,在尽力保存绘画之所以为绘画的根基。从特定角度看,它是中国古代绘画的本真状态,是纯粹的绘画状态:陆抑非先生能成为此中的砥柱中流,应当是海上画坛的幸运更是他本人艺术生涯的幸运。第二,在陆抑非先生的绘画中,写生、描摹、传移模写、依类象形、随类赋彩……这些中国画几千年演变历史中的技法与风格精粹,都聚于他的笔下。而他到浙江美术学院执教,又使得这些丰富的技法与风格语汇,呈现出更具“科班”风采的卓绝特征,从而构画出一种陆抑非独特的“专业”形象——不仅仅以自己的个人风格与笔墨程式个性来教学生,而更应该以几千年传统所蕴含的丰富技法与历代风格语汇去教学生。换言之,学生不面对教师的风格个性,而面对古典传统的庞大的技法原则。这,才是“学院式”教学与“师徒授受”的“画塾式”教学的根本差别所在。而陆抑非先生原有的大量“绘”画(而不是“写”画),与他存世的大量课徒稿,足以表明他是“学院式”教学的标志性代表人物。因此,他肯定是一个好的教师而不仅仅是一个好的画家。但在近百年的美术学院历史中,虽身在课堂却只能做一个好画家却无法胜任一个好教师要求的比比皆是,于此,陆抑非先生在浙江美术学院的存在弥足珍贵。第三,陆抑非先生以“绘”画为立身之本,这本来应该使他的笔墨功夫更接近于描形摹态,而与吴昌硕、赵之谦之类的大写意画风相比,他应该是对“形”有极高的悟性,但对于大写意的书法功夫则稍逊一筹。其实在当时海上画坛“四大花旦”中,唐云、江寒汀、张大壮三位前辈也皆不以书法擅名——兼工带写的小笔触,本来与书法笔墨会有先天的距离感。江寒汀、张大壮题款一流,但很少独立作书法;唐云是常常作书法,但在书法界他还是“别格”、“另类”。与当时同在上海的王个簃、来楚生等人既善画又工书者相比,当然是另一种类型。陆抑非先生本来应该也不出乎此。但出乎意料的是,他其实在书法上拥有深湛的功力,并且在中晚年一发不可收拾,创作了大量的书法作品,几乎要以书法名家。这样的技术取向,使他与“四大花旦”的其他三家,明显拉开了距离。

“字是画出来的好,

而画是写出来的妙”

研究陆抑非先生的书法,与研究一个专职书家的情况不同。他是一个以画擅名的特殊对象,因此仅仅就书论书的视角,显然是搔不到他的关键处。而只有以书画并举,以论画喻论书,以论书去比照画,或许能“点化”出陆抑非先生的精粹所在。从早年画华新罗、恽南田的兼工带写,甚至有非常工细的如《红偎翠倚》(1936)、《秋艳鸟语》(20世纪50年代)、《花好月圆》(1954)等传世名作,让我们看到了一个功力深湛、对中国画工笔写形传神具有卓绝掌控能力的大师形象。像《花好月圆》之所以能印刷成年画上百万份,风靡天下,其实正反映出从民国到解放初期,花鸟画坛中对这种又有绵密的传统功夫又能衔接于喜闻乐见的群众期望的表现样式的由衷喜爱。30-40年代的海上画界,基于商业化的氛围,善写意者不少,但是能工笔者不多。建国后的文艺政治化倾向渐浓,让人民群众喜闻乐见的社会诉求,要比艺术家选择的自我创作特色更具有控制作用。陆抑非先生的《花好月圆》作品的风靡,其实正说明了这样一个简单的道理。

正是在这样的新、旧交替的过程中,陆抑非先生以他丰厚的书法功力积累,开始尝试着以书法入画——亦即或是他所说的“画是写出来的妙”。但他的取径显然不同于吴昌硕、赵之谦。吴、赵是先擅书,再以书入画,因此有书法风格的“先入为主”,作画的笔墨个性极强,当然“程式”也越强。这种程式的作用是多方面的。首先,它会吸引观众读者更多地去注意笔墨语汇的迷人魅力,形成较高的品赏口味习惯;但同时,它也会有意无意地忽视绘画与生俱来的应物状形的功能,从而以一个空疏浅泛的“意”横行天下,渐渐地把中国画变成了一种无奈的文人墨戏而失却了其本真。陆抑非先生却完全不同于吴、赵之法。他不是先从书法立身,而恰恰是从绘画之应物象形入手,建立起自己非常系统完整的绘画形象、色彩、笔墨语言体系,形成了明确的“陆牡丹”式的“陆家样”。而由此再出发,则以出众的书法功底,引书法入画,因此,他即便是作大写意,造型也极精准而没有那种含糊不清、似是而非的“怯形症”。即如我自己的实践经验,要画人物画,常常担忧的并不是笔墨韵趣,而恰恰是笔墨韵趣能否与人物的透视、解剖、造型体面完美结合的问题。没有经过严格的写生、速写训练,常常只能含混而无法清晰,不得已,只能自嘲曰“墨戏”而自欺欺人。陆抑非先生的花鸟画转向意笔,以书法入画,所得力的正是这个非“墨戏”的精准能力。他不“怯形”,自然也就毋需用“墨戏”来自掩其失。在这方面,他的代表作《白掠鸟》(上世纪60年代)、《白孔雀》(1978)足以说明问题。

以花鸟画为根基的陆抑非先生,在书法的用笔与结构的师心自用方面,反而有了许多一般书家所未能想见的“意外之喜”。比如,从用笔上看,陆抑非先生擅长行草书,而他的行草书用笔并无一定之法,更不在乎魏晋二王的清规戒律,而是点画如行云流水,行于所当行,止于所不得不止。由于他的点厾花卉习惯,在草书线条运行中,时见颤抖之笔,更多有压、劈、簇、刺、裹、转、滚、抖、拖等各色技法,看他的行笔,几乎是在点染花卉一般。而再加之以枯湿燥润、粗细锐钝的外形处理,随机生发,伸延无尽,常常有无法以固定笔法笼罩之感。而种种点画线条的生动机趣,和用笔的不循故常自出机杼,与当时所谓的职业书法家讲究一招一式无不中规中矩、点画用笔必须有出处有来历有家数的做法,显然是大异其趣的。或许,在正规书法家看来是不从经典家数,是一种遗憾;但从作品效果上看,从陆抑非先生那洋溢满纸的才情来看,或许它正是一种求之不得的“天籁”之声,是一种唯陆抑非先生才有的自家法。浸润了江南士大夫风气的陆抑非先生是如此,当时的其他画家之工书者如陆俨少先生等亦是如此。甚至,以书法而享大名的陆维钊先生也未尝不是如此。

陆抑非先生的书法在结构取势上更是极具生动韵致。从他早期题在画上的小行楷可以看出,他是经受过很好的书法训练的。这些小行楷写得端雅轻灵,很能体现出他的过人才情与精湛技巧。如《红偎翠倚》(1936)上的“临王齐翰本,丙子冬日陆一飞”款,有赵松雪、文衡山小字韵致。《春到农村》横幅上有长题,也是风姿绰约,点画十分内敛,有有余不尽之意。60年代的《白掠鸟》《喜庆中国第一颗原子弹爆炸成功》等都有长题,从中可以看出他逐渐放开,但仍时时注意内敛的规行矩步之意。

70年代后期,陆抑非先生的画题长款中,已可窥出明显的放纵之趣。直到他后来多作行草条幅之际,他的字形结构开始走向大开大阖,体势十分动荡,左欹右侧、东倒西斜,全然没有了早年规行矩步的痕迹,而更足以显彰他在书法上的独特心得的,还在于这种纵横自如的“解散”,其实是有着明显的“时间流”特征——亦即是说,陆抑非先生的东倒西侧,并非是像以前的郑板桥那样,是有意摆得东倒西侧,而是通过笔势的引带与速度的伸展,在行进中自然地引带出欹侧倾斜的体势结构来。每一种欹侧的字形结构,本身并不是事先给定的或事先设计好的,是因为时势所致、不得不如此欹侧。因此,这种东倒西侧,是有时间、速度、节奏、律动在作为内在支撑的。陆抑非先生在1976年画的小品《九节兰》中的狂草书题款,已透出此中消息:“戏从怀素驰豪笔,写出幽香习习来,丙辰谷雨节抑非画”。其中“豪”字的左避右让,“笔”字的自然拉长,“谷雨节”三字的避侧与竖笔拉长界出空间,以及最后“抑非”两字的夸张“扌”旁而挤入“非”字的做法,都表明它是一种极为随机的处理技巧。陆抑非先生自己认为是画兰花而戏从怀素处入手,其实正反映出他的借用草书的动态取势进而变化体格与字形结构的妙处——怀素草书是最具有时间、速度等要素因此也最有动感的。画兰花要借助于它;写行书草书本身当然更需要充分运用它。于是,从草书到兰花,从怀素草书到陆抑非草书,我们看到了一种在结构空间字形体势上自由穿插、避让欹侧、以节奏带动造型、以时间推移带动空间构型的独特做法。又加之,即使是许多极有经验的草书家,脑子里再自由放纵,也毕竟还有一个草书结构的先期规约在作为制约束缚,陆抑非先生却是以画家视书,他的空间感是比书法家更开放的画家的空间感,这使他有更为自由的表现空间——相对于楷隶篆书的草书家的空间塑造自由;相对于草书家的书法自由而特有的画家表现外象的更大的空间塑造自由;了解了这样两层对比关系与递进关系,我们才会对陆抑非先生的草书结构空间有如此大的师心自用、天马行空的自由度表示由衷的钦佩。这是一种画家先天拥有、又是对书法有深湛感悟能力的艺术家才会拥有的“自由”。

从“獭祭而成”到“信手拈来”