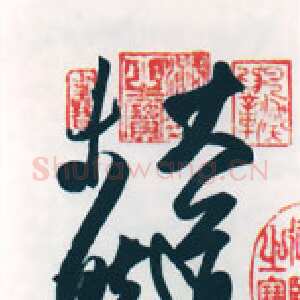

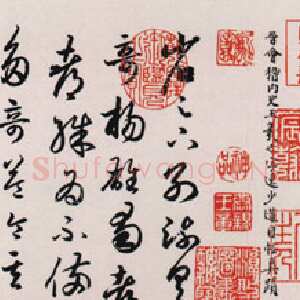

名称:游山西村

书法家:陆抑非

书体:行书

分类:毛笔书法作品

年代:近现代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:陆抑非书法欣赏

1983年,陆抑非先生在《新美术》发表了一篇关键性的文章:《从“獭祭而成”到信手拈来》。这既是一篇回顾自己学画先从工细临摹写生默写开始到自由创作点染自如的历史回忆文章,又是一篇对学画基本功扎实稳健与创作时运用自如这两种类型的分析与评论的研究文章。1983年,我刚刚在浙江美院留校当教师,曾数次往陆抑非先生府上请教,他也几次提到他新发表的这篇论文中的基本观点,还特别对“獭祭而成”这句成语作了耐心的解释。我记得当时我是豁然开朗、恍然大悟,并为陆抑非先生的兴奋情绪所深深感染。我以为,这是一篇深入浅出的好文章,有很强的理论敏锐度。所涉及到的原理原则,正是当时从事创作实践的许多书画家所迷惘困惑的内容,因此它具有极强的指导性与针对性。而落实到书法上,陆抑非先生自己卓绝的书法实践,正印证了这种先由“獭祭而成”再到“信手拈来”的学艺过程的合理性。在学习过程中,要对古典名品风格技法烂熟于心,各种创作素材都能储备充分随手应召而出,这正是正规的学院科班训练所追求的目标。亦即是说,首先要入帖,学古典不遗余力。比如陆抑非先生提出的学草书先学孙过庭,因为“他的字很标准”,学《十七帖》“也是好的,也标准。”在这个“标准”的立场中,即已有了“獭祭而成”的汇集素材的要求——在学画生涯中,陆抑非先生是有三大要求:①临摹,②写生,⑧书法;其中临摹是收集古典素材,写生是收集自然素材。陆先生自谓收集了“包括双勾粉本、白描、工笔淡彩、工笔重彩、写生稿及各种资料”。而在书法上,则以他的行草书学习为脉络,即是孙过庭《书谱》与《十七帖》式的标准。在这样的“獭祭”基础之上,才能有“信手拈来”的触处成妙。细细品味陆先生的行草书,我们会较多地为他的横溢才情所迷惑,但其实充盈其间的,我以为首先应推这种“獭祭”之功。

作为“獭祭而成”的另一个成果,我注意到了陆抑非先生书法中有一句长久为人忽视的话。陆抑非《画语随笔》中有此一条:

书法要注意方笔,要有回锋,落笔方,味拙朴,落笔圆,气甜俗。

讨论陆抑非先生书法时,很少有人注意到这条经验之谈所包含的丰富内容。在行草书中,大家率以圆转流畅为宗。尤其是大草狂草,基本上是取张旭、怀素、黄庭坚、王铎等,即使是徐渭祝枝山,也是以圜转圆润为主。近世阮元、包、康诸家倡北碑,更多的是书体变迁,如从行草转向篆隶楷法:康有为写行书,也仍是圆转之法。在近代,唯一能以“方折”碑法作行草的高手,是沈寐叟。但沈氏也没有明确的理论表述,只是身处于北碑大潮中,以方折法所作出的顺应而已。站在这样的背景下来看陆抑非先生,他的价值就十分凸现出来了——相比于同时代的陆维钊先生擅篆隶、沙孟海先生擅榜书大楷,陆抑非先生是以大草书行于世。“方笔”之悟,在他而言会有更大的难度与距离感。但我以为,正是他对于点厾花卉的笔墨技巧的开放性感悟,使他能更迅速地接近于大草书又多用方笔的高难度技巧的真谛。方笔多易停顿与截断,有如中止之形,而大草书需要连绵与圆畅,正是在这样的矛盾冲突中,陆抑非先生对书法“方笔”之妙有了堪称精彩的“诠释”——“落笔方、味拙朴;落笔圆、气甜俗。”他希望是以大险来求得大正,在流畅自如的大草书中追求“拙朴”的超人境界。基于对这句名言的解释,再来看陆抑非先生的行草书作品,我们就有了一个比较的基准点。陆先生的大草,极尽腾挪跳跃之能事,在结构的造险与自由奔放、流畅迅疾方面,与历来的古圣贤法书是同一机杼。但他在结构上的变形与在行距上的夸张,都有一个明显的内在支撑:点画线条的多取“方折”——不但是在用笔的顿挫屈郁中见出方折而不一味追求流畅,而且在每个笔画的头、尾与转折衔接处也多露圭角以见其“涩”,这种对“涩”、“生”、“拙”、“朴”的追求,体现了陆抑非先生作为行草书家的独特的审美趣味。它在类型学意义上,本来应该属于北碑、篆隶书家的口味而很难成为一个大草书家的口味。

遍查陆抑非先生的相关文献,并未有他对北碑或篆隶书感兴趣甚至专攻痴迷的记录。此外,他学画是师从吴湖帆。吴氏山水也不以生拙见称,反而是略有些须精工与细腻的甜味。吴氏的这种审美取向,与同时贺天健山水画的生辣相比,尤为明显。而陆抑非先生在绘画上取法专攻的,又是恽南田与华新罗,这又是两位以细腻与温雅见长的名家。滋乳于这些前辈大师的陆抑非先生,本来不太有机会去另辟“拙朴”、“生涩”的方笔大草书的蹊径。那么,他的“方笔”理念究竟从何而来?

有机会学孙过庭《书谱》,恐怕是陆抑非先生方笔大草书由来的最重要机缘。根据目前所留存的资料,最早在1935年到1937年,陆抑非先生所写的《课徒稿》中的书法,还是十分清雅流畅的笔致,其仿效吴湖帆“梅景书屋”的题书风格十分明晰。而在1944年的折扇书法中,也还是明人吴门书派那种“帖学”风格的笔致。点画细劲,字形清畅,一副吴湖帆的样式。上世纪从30年代到60年代,陆抑非先生的小行楷都是这样的基调。那么可以肯定,在当时,第一是他尚未作大草狂草,书法只是画上题款或书扇之用,二是对笔画的“方笔”也还未有意识。画题与书扇都是案头小件,挥洒的尺度不大,自然毋须有后来的种种追求。

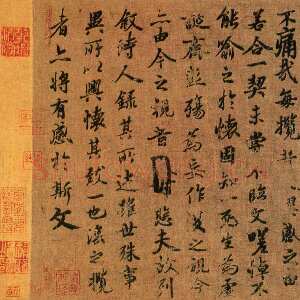

60年代初是陆抑非先生在书法上的拓展期。因为正是在这一时期,以绘事专任的他,开始了颇具专业色彩的书法创作而不仅仅是在画上题书法款字。今存于世的陆氏书手卷《前赤壁赋》、《阿房宫赋》都是写在毛边纸上一页页拼接而成,但却一气贯注,并无丝毫窒碍。此两卷皆书于60年代初期,点画虽还有吴湖帆式的清瘦,但在字里行间,尤其是点画线条中,已历历可见孙过庭《书谱》中的节笔技巧与结字方法,因此初一乍看,真还以为是拟《书谱》而作。但统观当时书法,小字有孙过庭式的精警,大字条幅对联,还是那种已有的清瘦与细雅。引人注目的是,在六七十年代,存世陆抑非先生书迹中,已出现专摹孙过庭《书谱》的作品(1973)。是书摹在拷贝纸上,形态逼真,几乎是亦步亦趋。也正是在这一时期,我们看他的其他一些作品中,也多有“《书谱》相”:如1973年所书的《仿赵佶宫扇》,其中如“掠”、“燕”、“寒”、“翎”、“自”、“转”、“湿”字,都是从《书谱》中而来。据陆抑非先生家人谓,这一时期陆先生对书法的痴迷几乎是非常“专业”的。他摹过《陆柬之文赋》、《唐人临黄庭坚》、黄庭坚《廉颇蔺相如传》,康里子山《书述草法》、赵孟頫《高峰禅师行状》、《续千字文》、杨维桢《张南轩城南诗》、鲜于枢《草书诗赞》以及黄道周、张瑞图、倪元璐、陈洪绶、陈眉公、董其昌、许友、文征明、陈道复等人的诗牍。这样大规模的摹搨,至少证明了他的“专业”书法的态度。但论及他的得益,我以为一是从黄山谷得排奡跌宕之法,是指向结构;一是从孙过庭得顿挫节律之法,是指向线条。

由是,从60年代初对书法有专门的创作热情,到70年代初大规模地摹搨法帖以求专业化,其中尤为关键的是得孙过庭《书谱》之法,从而造成“方笔”写大草狂草的个人心得与书风特征,这是陆抑非先生在书画生涯中的一个重大转折点。考虑到70年代是“文革”浩劫时期,恐怕还得有如下一个假设:如果政通人和,他在花鸟画的工笔、兼工带写方面创作任务很多,创作热情不被政治运动压抑,或许他就不会对书法花如此大的功夫。这样,就不会有一个今天的“书家陆抑非”了。当然,更进一步的假设则是:当他如果不如此全面、“专业”地介入书法,他也就不会如此强调引书法入画,则很可能他还是在专心于兼工带写与工笔重彩或还有没骨淡彩的探究,那么也不会有晚年那么多大写意花鸟画,当然也就不会有今天的陆抑非。“獭祭而成”是自然有的,“信手拈来”的术语则当分如何解,如果是指写意画式的“信手拈来”,则未必有之:但工笔画也有个胸有成竹信手拈来的问题,既如此,则于“信手拈来”又当作别解了。造化弄人,有许多事情当时很难看出得失祸福,这些他个人无法控制的时事变幻,于他而言是祸是福?有时连我们、甚至连陆抑非先生本人,也未易轻松定论。

但站在书法的角度看,站在我们今天替陆抑非先生编书法集的角度看:在60-70年代的这一次书法转向,却肯定是福音而不是祸兆。因为它的存在,使一个书法的陆抑非先生在形象上极其血肉丰满、体格厚实。当年的可能是寂寞无聊或风雅自娱,使他在丹青绘事的半生生涯之后偶然转向翰墨书道,并以一种专业的姿态来对待之,从此一发不可收拾。从70年代直到1997年他去世,陆抑非先生给我们留下了大量的书法作品以及尺牍、题匾、中堂、对联……从而塑造了一个真正的书法家陆抑非。并且以他的“方笔”写大草的方式,既有别于沈寐叟的“方笔”写章草,更不同于历来的各家以圆畅求大草的传统套路。这种特立独行的方式,正是一个书法大家所必须拥有的方式。享年九十耄耋之寿的陆抑非先生,在成为花鸟画大家的同时,又成为书法大家,真乃是“时”也、“运”也。

直到我有幸随侍、拜学陆抑非先生的80年代以后,陆先生的书法在笔墨上日趋老辣苍茫,当然结构动荡变化也更大胆自如。结构的千变万化,固然是因为他作为画家对空间、留白、造型的先天敏感与配置调度的极大自由,而很少像书法家对文字、字体书体的戒律太过重视束手束脚;但笔墨上的老辣苍茫,则是因为他从《书谱》出发,以线条的节律与“方笔”来锻造自己的艺术语言。在60年代到70年代,是有意留心为顿挫之态,是尽量夸张这种线条动作与外形的丰富性;而在80年代之后,则挟神气通畅无所不能的“人书俱老”之势,把许多夸张的点画节笔,转化、融汇成一种自然天成的一掣一抖一颤动作,如盐着水,了无痕迹,从而造成了一个真正的书法上的“陆家样”。在此中的转换过程中,有心留意为顿挫之态,即是学古人的“獭祭而成”,而尽兴发挥妙造自然,当然即是自己的“信手拈来”——陆抑非先生论画的这两个妙喻,用来喻自己的书法从学习到蜕化的过程,不亦可乎?

晚年的陆抑非先生,

花鸟画与书法并称大家。

当然,在一个分工分科日益精细的时代,他以画闻名,又在美院执教花鸟画,遂使得世人对他晚年的书法努力常常易于忽视。这也正是我们今天要专门编《陆抑非书法集》的理由之一。作为他的门生子弟,我想不但我应该这样去做,许多在绘画上亲炙教诲的或私淑的弟子也应该去做。不断地还历史本来面目,让陆抑非先生在书法上的努力与成就、造诣不被忽视、不被湮灭,这是作为后来者的我们应尽的责任。但仅仅如此还不够,因为陆抑非先生在书法上的探索与努力,具有典型意义。他的方笔大草的方式,在当代书坛上足可“拔戟自成一军”,对后来的学书者具有很有价值的启迪、示范作用,对当代书法创作的探索而言,也是一个当然的成功样板。由是,对他的研究,不仅仅是为了他的功绩不被湮没的需要,也是对当代书法创作研究的历史与时代需要。前者是为陆先生,后者却是为我们自己。

书法大师陆维钊先生在1963年曾有一首诗,是咏陆抑非、陆俨少两位“宗兄”。“三陆”并称,其乐融融,足可见出当“文革”浩劫黑云压城之际,这些老艺术家仍然彼此惺惺相惜的深挚情谊。因文献难得,兹从陆维钊先生的书迹中抄录如下:

二陆西湖共讲堂,盛年高手许无双。

豪情每欲开宗派,春意真能启蛰藏。

尘外烟云流肺腑,梦中花月迭星霜。

相期晚岁同珍惜,要与齐黄各一方。

癸卯岁暮偶成一律,赠俨少、抑非两宗兄,即写呈教。维钊同寓涌金门畔。

颈联出句“烟云”是指专攻山水的陆俨少先生,对句“花月”是指专攻花鸟的陆抑非先生。颔联云“每欲开宗派”,其实抑非、俨少两前辈早已有此境界,是则在“西湖共讲堂”的,应该不是二陆,而是三陆。这三位陆先生,我都有幸随侍过左右。陆维钊先生是书法大家,为我的书法篆刻的业师,我曾有过专论《论陆维钊书法风格的历史价值与现实意义》、《一个孤独的大师——再论陆维钊先生的历史功绩》,分别在1990年《西泠艺丛》第三期与2002年《中国书法》第四期上发表。陆俨少先生则是我早在上海即拜见过的山水画巨擘。还在他在杭州期间,我即经常出入陆府,并蒙他出示过许多自己的精心得意之作,还为之撰写《陆俨少艺术论》,发表于《新美术》1988年第三期。只有陆抑非先生,是有过许多拜见请益的机会但却一直无缘为他写一些研究文字。时隔近20年后的今天,在浙江美术界合力编辑《陆抑非百年诞辰纪念系列丛书》之际,亲朋同道们、尤其是陆抑非先生的哲嗣公望、公让世兄一力敦邀,嘱我主编《陆抑非书法集》,才有机会一还心愿。于我而言,是了却长久宿愿的幸事。至此,则对于与我有耳提面命的教诲之恩的“三陆”,借助于“西湖共讲堂”的浙江美院求学机遇,都曾以拙文的潜心研究、专心思考,而力图在张扬他们的学术、艺术、品格道德方面能贡献些须绵力,尽一尽作为门弟子本份,并以此来回报三位恩师恩情于万一。

自幼学画,长而攻书;对于陆抑非先生的成功之路,因其境遇相似,我是时时留心并努力想找出其中的奥秘。当然,陆抑非先生的成就高迈,后辈小子无可企及。且不说别的,即使是他在绘画上的那一手工笔重彩与没骨淡彩还有兼工带写的“童子功”,今天有几人能为之?又他在60—70年代的摹搨古典法帖,这样的功夫,今天又有几人有耐心为之?因此我以为:不视自己的才情与环境的不同,莽莽然提超越古人超越老师,实在是浮躁浅显的愚夫所为。对于陆抑非先生的成就与造诣,我想最重要的是应该提出这样的忠告:请先看懂他!而不是随口妄言超越他。

2007年5月1日于中国美术学院书法系