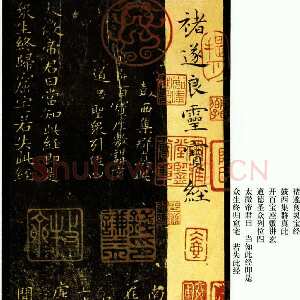

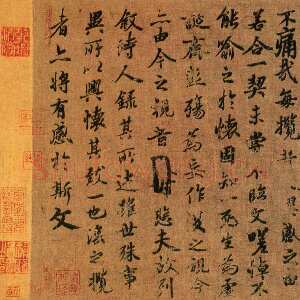

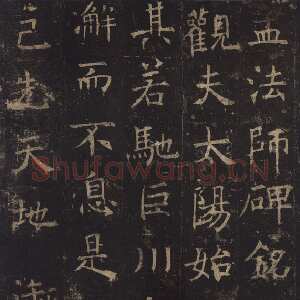

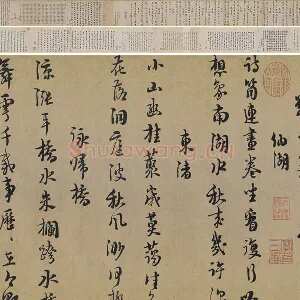

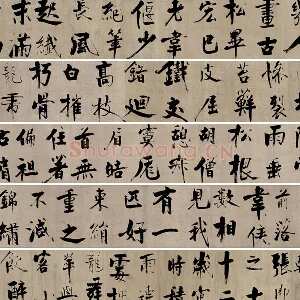

名称:大字阴符经

书法家:褚遂良

书体:楷书

分类:书法作品

年代:唐代

作品材质:纸本

一、作品介绍

-

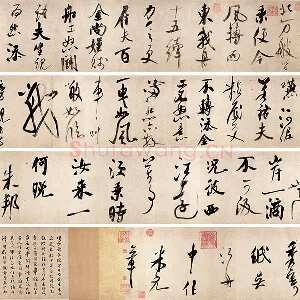

全称:《黄帝阴符经》(大字墨迹本)

-

传为:唐代褚遂良书

-

书体:楷书(带有极强行书笔意)

-

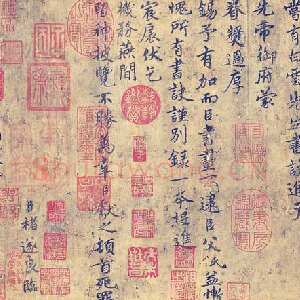

形式:墨迹本(纸本),共96行,461字。

-

现藏地:美国旧金山亚洲艺术博物馆

-

背景:关于其真伪,学术界仍有争议,但普遍认为这是唐代学褚高手的一件极为精湛的摹本,非常忠实地保留了褚遂良的笔法特征,甚至比一些碑刻更能直接体现其用笔精髓。因其艺术水准极高,历来被奉为学习褚楷乃至唐楷的经典法帖。

二、艺术特色与鉴赏

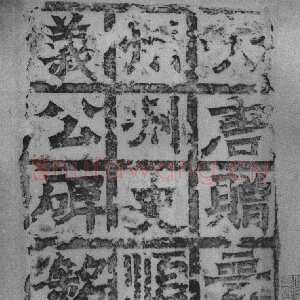

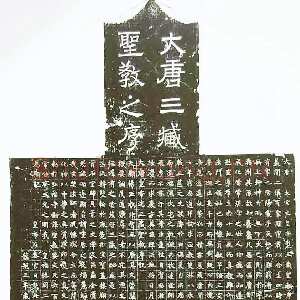

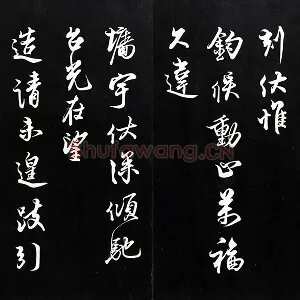

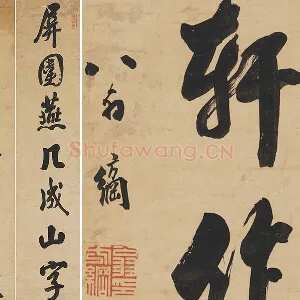

《大字阴符经》的风格与褚遂良早期的《孟法师碑》和中期的《雁塔圣教序》一脉相承,但因其是墨迹,所以用笔的细节展现得更为淋漓尽致。

-

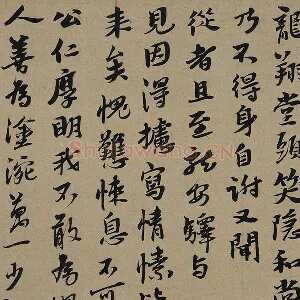

用笔:丰富多变,灵动飞舞

-

隶意盎然:这是褚楷最显著的特点之一。大量使用“蚕头雁尾”的波磔笔法,尤其在横画的收笔和捺画上,起伏分明,姿态优美。

-

行书笔意:笔势流动,点画之间牵丝映带明显,书写感极强,毫无板滞之感。起笔多露锋斜切入纸,灵动活泼。

-

提按强烈:笔画粗细对比巨大,所谓“细处如游丝,粗处如柳叶”。横画通常细劲,而捺画、钩画则重按铺毫,丰腴饱满,充满了节奏感。

-

“褚公丝”:作品中常见纤细而韧劲的牵丝引带,如同“铁丝”,将字内的气脉贯通起来。

-

-

结体:宽绰疏朗,欹侧生姿

-

扁方取势:受隶书影响,字形多呈扁方形,显得雍容大度。

-

中宫疏朗:与欧阳询的紧结内敛相反,褚字中宫空灵,笔画向四周舒展,给人以疏朗、开阔、洒脱之感。

-

欹侧取险:结构并非一味平正,而是通过点画的轻重和部位的错位,制造微妙的欹侧变化,在动态中求得平衡,姿态万千。

-

-

章法:气脉贯通,疏密有致

-

行与行、字与字之间关系紧密,虽为楷书,但通篇气韵流动,如同一气呵成。

-

因字形大小、粗细、正欹的变化,整体布局疏密得当,充满了音乐般的韵律感。

-

三、临帖教学要点

临习《大字阴符经》是深入理解唐代笔法的最佳途径之一。

-

核心笔法训练

-

横画:学习“S”形笔锋入纸,中段稍细,收笔时重按并向上方提出,形成隶书的“雁尾”之势。

-

捺画:是精髓。需“一波三折”,从轻到重,从容铺毫,至末端稳稳送出,形成厚重而优雅的“刀形”捺脚。

-

钩画:褚钩独特,不是直接挑出,而是先蓄力,然后转笔(或折笔)再轻盈踢出,饱满有力。

-

点画:多为“S”形用笔,灵动如高空坠石,有顾盼之情。

-

-

结构把握

-

体会其“疏可走马,密不透风”的空间分割。

-

注意观察字的重心变化,感受其在平正中求险绝的妙处。

-

-

临习建议

-

先读后临:仔细观摩墨迹中笔锋的起承转合,理解其运动轨迹。

-

从单字到通篇:先攻克具有代表性的单字(如“天”、“之”、“人”),掌握核心笔法后,再尝试临写整行、整篇,体会行气。

-

使用兼毫或狼毫:易于表现其丰富的提按变化。

-

忌呆板:时刻记住这是一件充满书写性的作品,要追求笔触的生动与连贯。

-

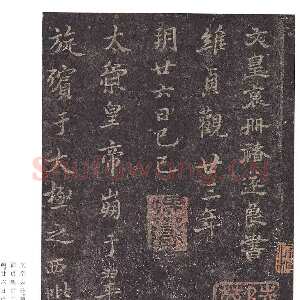

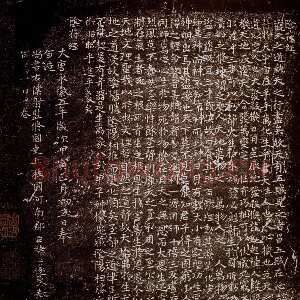

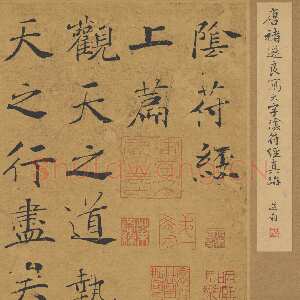

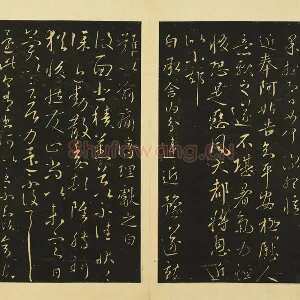

褚遂良《阴符经》抱瓮草堂本,大字墨迹,传为褚遂良书,纸本,楷书96行。传为褚遂良所书的《大字阴符经》尚有小楷和行书两种刻本流传于世,字迹皆很小,难窥庐山面目。此帖大盈寸,末题:“起居郎臣褚遂良奉敕书”。很有可能是唐代学褚书的伪作。即便如此,沈尹默和潘伯鹰则认定:《大字阴符经》是真迹无疑抑或是同时代学褚高手所作,是后世学习楷书的重要范本。对于后人而言,无论真假,《大字阴符经》确实值得学习。

此帖不但具备了褚体楷书的特点,还与“唐人写经”极其相似,行笔起落多参以写经笔法,写得自然古朴。元杨无咎云:“草书之法千变万化,妙理无穷。今于褚中令楷书见之,或评之云,笔力雄瞻,气势古淡,皆言中其一。”

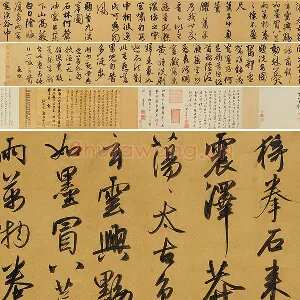

《大字阴符经》

抱瓮草堂本

▼

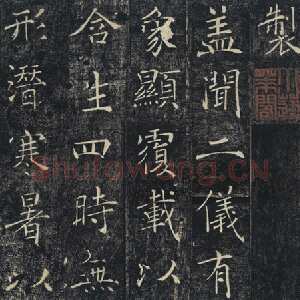

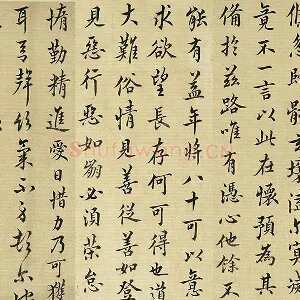

【1】《阴符经》上篇;观天之道,执天之行,尽矣。

【2】天有五贼,见之者昌。五贼在心,施行于天。宇宙在乎

【3】手,万化生乎身。天性,人也。人心,机也。立天之道,以定

【4】人也。天发杀机,移星易宿。地发杀机,龙蛇起陆。人发

【5】杀机,天地反覆。天人合发,万化定基。性有巧拙,可以