《曹全碑》是东汉隶书的巅峰之作,其原拓(即未经后人过多修饰、最接近碑刻原貌的拓本)更是书法艺术与历史文化研究的重要载体,艺术价值主要体现在以下几个方面:文件名称:隶书 曹全碑 原拓

资源编号:mbsh7000030

分类:毛笔书法资料

书体:隶书

创作时间:东汉

文件大小:46.9 MB

文件格式:pdf/rar

作品材质:纸本

下载地址:网盘

备注说明:PDF版软笔书法资源

一、隶书艺术的 “范式价值”—— 技法与风格的完美呈现

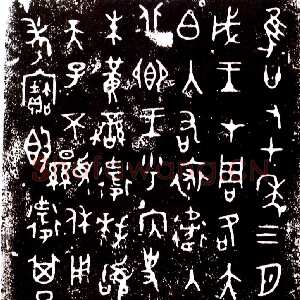

《曹全碑》是隶书 “秀美一路” 的代表,原拓完整保留了碑刻的笔法、结体与章法原貌,成为后世学习隶书的 “教科书级范本”。- 笔法:精劲灵动,圆融秀逸

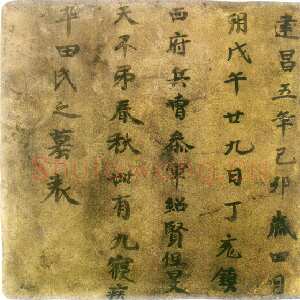

原拓中可见其笔法以 “圆笔” 为主,起笔藏锋、收笔回锋,线条圆润流畅如 “绵里裹铁”。例如横画的 “蚕头燕尾”(起笔如蚕头般圆润,收笔如燕尾般轻盈上挑)规范而不僵硬,波磔(隶书标志性的捺画)舒展自然,既体现了隶书的庄重,又不失灵动。

同时,笔画间的提按、轻重变化清晰(原拓的墨色浓淡可间接反映运笔力度),如长横的中段略细却不失骨力,短画紧凑有力,展现了 “刚柔并济” 的笔法美学。 - 结体:疏朗匀称,姿态天成

原拓中字形多呈扁方形(隶书典型特征),但因字赋形、灵活多变:- 整体 “疏可走马,密不透风”—— 笔画少的字(如 “之”“人”)留白舒展,不显空泛;笔画多的字(如 “霸”“灵”)紧凑有序,不显拥挤。

- 偏旁部首搭配巧妙,如 “言” 字旁窄长、“走之” 底舒展,通过穿插避让形成平衡感,却又不失自然(无刻意雕琢感)。

这种结体既符合 “对称”“匀称” 的审美规律,又因细微的倾斜、疏密变化避免了呆板,被后世称为 “秀而不媚,巧而不滑”。

- 章法:行气贯通,浑然一体

原拓的碑文排列纵有行、横无列(每行字数相近,行距大于字距),整体布局疏朗开阔。字与字之间虽独立,却通过笔画的呼应(如前字的收笔与后字的起笔在气韵上衔接)形成 “行气”,通篇如行云流水,既庄重肃穆(符合碑刻的实用性),又具韵律美。

二、历史与文化价值 —— 隶书演变与时代审美见证

- 隶书成熟的 “活化石”

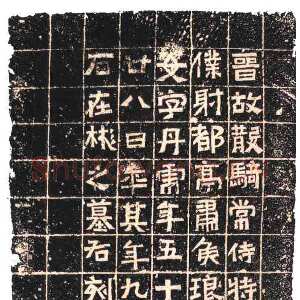

《曹全碑》刻于东汉中平二年(公元 185 年),正值隶书发展的鼎盛期。原拓完整保留了东汉隶书的典型特征(如规范化的波磔、扁方结体),是研究隶书从 “古隶”(秦至汉初,保留篆书痕迹)向 “今隶”(东汉成熟隶书)演变的重要实物资料。

碑文内容记载了曹全(东汉官员)的生平及功绩,虽为 “纪功碑”,却因书法艺术超越了实用价值,成为隶书成熟的标志之一。 - 汉代审美与文化的缩影

东汉是儒家文化与谶纬思想融合的时代,审美上追求 “中和”—— 既不张扬外放(如后世楷书的刚硬),也不晦涩内敛(如篆书的古朴)。《曹全碑》的 “秀美” 正契合这种审美:圆融而不失骨力,舒展而不失端庄,体现了汉代 “文质彬彬” 的文化精神。

原拓的碑刻工艺(如刻工对毛笔笔触的精准还原)也反映了当时书法与镌刻技术的结合水平。

三、对后世的影响 —— 书法学习与美学传承

- 隶书学习的必学范本

自清代碑学兴起(重视碑刻书法,与帖学相对),《曹全碑》因原拓的清晰性和技法的规范性,成为初学者入门隶书的首选(与《张迁碑》“方劲” 风格形成 “秀美” 与 “雄浑” 的对比,覆盖隶书两大主流审美)。

原拓中清晰的笔画细节(如起笔、收笔的墨迹痕迹),能帮助学习者直观理解 “笔锋运动”,避免对隶书的刻板模仿。 - 美学理念的跨领域启发

其 “刚柔并济”“疏朗自然” 的美学不仅影响书法,还渗透到绘画、设计等领域。例如国画的 “留白”、平面设计的 “版式平衡”,都能从其章法与结体中找到共通的审美逻辑。

四、原拓的独特价值 —— 真实性与稀缺性

- 最接近原作的 “第一手资料”

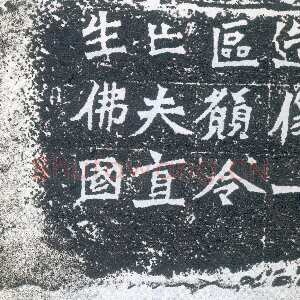

原拓(尤其是早期拓本,如明代拓本)未经碑石风化、磨损(《曹全碑》原碑现存西安碑林博物馆,历经千年已有残损),能完整呈现刻碑时的原貌:笔画无缺失、字形无变形,是研究碑文内容与书法细节的 “权威依据”。

后世拓本可能因碑石风化导致笔画模糊(如波磔尾部磨损),而原拓的清晰度是其不可替代的优势。 - 文化传承的载体

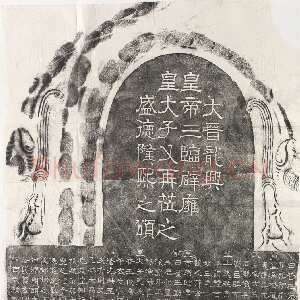

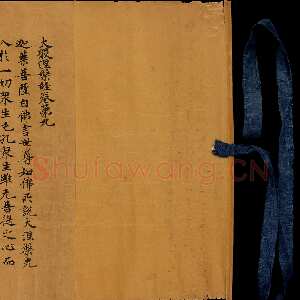

原拓本身是 “拓片艺术” 的体现 —— 通过宣纸与墨的结合,将碑刻的立体纹理转化为平面艺术,这种 “二次创作” 既保留原作精髓,又融入拓工的技艺,成为书法与传统工艺结合的产物。

内容加载中..