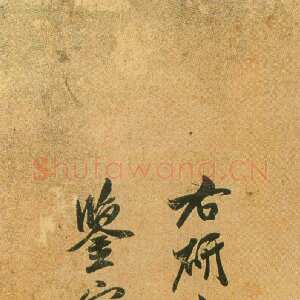

名称:跋研山铭

书法家:米友仁

书体:行书

分类:毛笔书法作品

年代:宋代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:米友仁书法欣赏

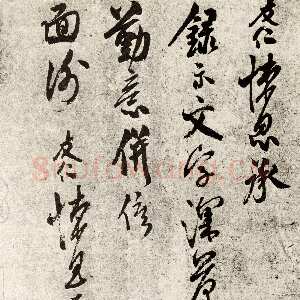

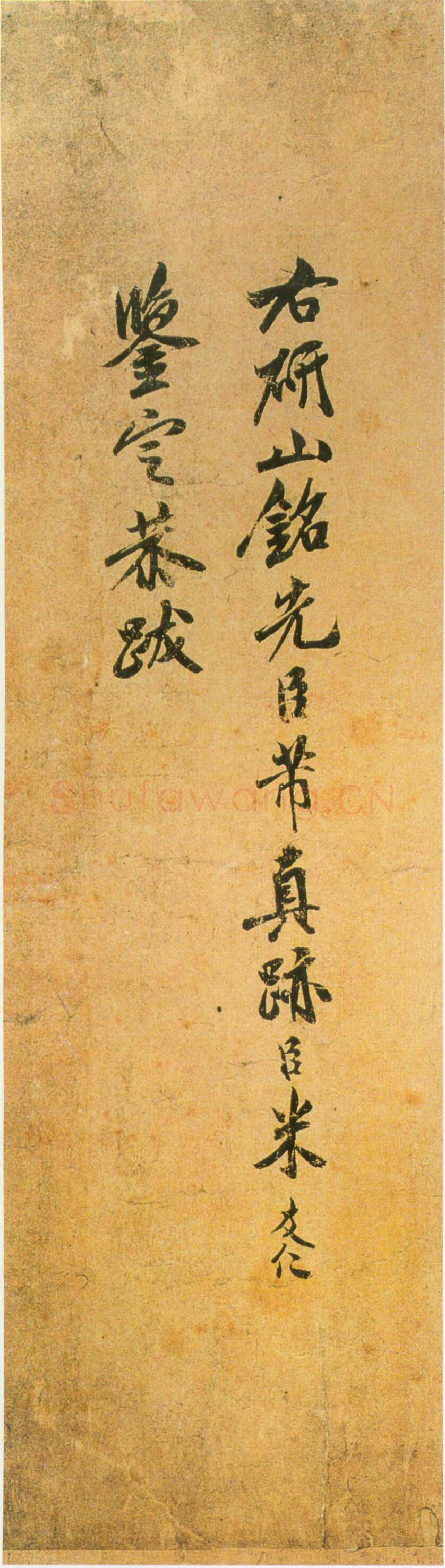

米友仁《跋研山铭》

米友仁的《跋研山铭》是其题跋书法中的巅峰之作,更是与父亲米芾艺术精神深度呼应的传世经典。此跋依附于米芾行书神品《研山铭》之后,既是对米芾 “研山情结” 的追忆与注解,也以温润雅正的笔意,展现了 “米派” 书法从 “狂逸” 到 “内敛” 的传承与转化,堪称宋代文人题跋与家族艺术传承的双重典范。

一、作品背景与历史语境

要读懂《跋研山铭》,需先锚定其核心关联物 —— 米芾的《研山铭》与 “研山” 本身。“研山” 是米芾珍藏的一方灵璧石砚山,形若层峦叠嶂,米芾对其珍爱至极,曾作《研山图》《研山铭》以记之,甚至有 “抱研以眠” 的痴绝之举。《研山铭》行书(现藏于故宫博物院)创作于北宋徽宗崇宁元年(1102 年),是米芾晚年 “刷字” 风格的极致体现,笔势奔涌如江河,墨色变幻如云雾,被誉为 “米书第一神品”。米友仁的题跋作于南宋高宗绍兴九年(1139 年),此时米芾已逝世 25 年,“研山” 历经战乱流转,早已易主(传落入高宗内府)。米友仁睹物(《研山铭》真迹)思人、忆物,在跋文中不仅详述了 “研山” 的形制(“下有小坡,坡上有研山二字”“中岩有池,大如钱”)与米芾当年对研山的痴迷,更以 “先子真迹,臣友仁鉴定恭跋” 的落款,既完成了对父书真伪的权威认证,也暗藏对家族艺术遗产的守护之情。从历史价值看,此跋是研究米芾藏石、书法创作及 “米派” 传承的一手文献;从流传角度看,正是米友仁的鉴定跋文,让《研山铭》在后世历经千年仍能被确认为真迹,成为书法史流传的重要 “信物”。

二、艺术风格:承父韵而显己意

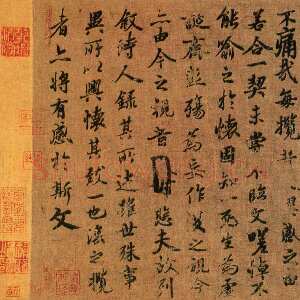

米友仁的书法历来被评价为 “得米芾之骨,而失其狂”,这种 “承与变” 在《跋研山铭》中展现得淋漓尽致。相较于米芾《研山铭》正文的 “狂逸奔涌”,米友仁的题跋更显 “温润雅正”,却在细节处暗藏米派基因,可从笔法、结字、章法、墨韵四维度细赏:1. 笔法:“绵里藏针”,敛锋芒而存骨力

米芾《研山铭》的笔法以 “刷字” 为核心,笔势迅疾如 “阵马风樯”,提按顿挫强烈(如 “研”“山” 二字的竖画,重按后骤然轻提,锋芒毕露);而米友仁的笔法则弱化了 “狂放”,强化了 “稳润”,却未失米派 “中锋行笔” 的骨力:- 起收笔:多取 “藏锋”,无米芾 “露锋切入” 的锐利。如跋文中 “先”“子”“真” 等字的起笔,圆润含蓄,似 “折钗股” 般柔韧;收笔时不刻意 “出锋”,而是缓缓顿笔,如 “迹”“鉴” 的末笔,虽轻却稳,暗含 “力能扛鼎” 的余劲;

- 行笔节奏:缓急适中,不疾不徐。米芾行笔如 “快剑斫阵”,而米友仁则如 “闲云流水”,笔画间的牵丝映带自然舒展(如 “友仁” 二字的连写,牵丝纤细却不断,气脉连贯),无刻意的 “翻折绞转”,却在平稳中暗藏细微提按 —— 如 “山” 字的中竖,看似平直,实则中段略提,避免了呆板,显 “活气”;

- 细节质感:继承米芾 “八面出锋” 的理念,却更显克制。如 “铭” 字的 “金” 旁,撇画取侧锋稍顿,捺画转中锋舒展,方中带圆;“恭” 字的竖钩,钩画短小却有力,不似米芾钩画的 “猛挑”,却如 “锥画沙” 般深透,尽显 “绵里藏针” 的质感。

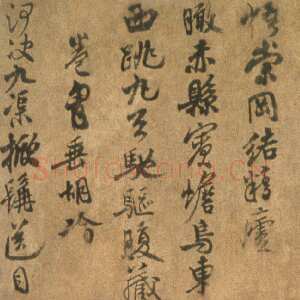

2. 结字:“平正藏奇”,弃欹侧而守雅度

米芾《研山铭》的结字以 “欹侧求险” 为特色(如 “山” 字左低右高,“铭” 字上紧下松,重心偏移却险中求稳);而米友仁的结字则以 “平正” 为基调,却在细节处暗藏巧思,体现 “守正出奇” 的文人雅度:- 整体取势:多为 “端庄平正”,如 “跋”“米”“元” 等字,重心稳定,符合传统楷书的结字逻辑,给人以 “雅正” 之感,避免了米芾结字中偶尔的 “奇险过度”(如米芾 “研” 字右半 “开” 部过于舒展,略显张扬);

- 疏密对比:善于通过笔画伸缩调整字内空间。如 “鉴” 字(上 “监” 部紧凑,下 “金” 部舒展)、“定” 字(上 “宀” 部宽,下 “正” 部窄),疏密得当,使结字既规整又不僵化;“真” 字中间三横,间距均匀却略有长短变化,显 “灵动” 而避 “板滞”;

- 避让呼应:笔画间的避让关系清晰,无拥挤之感。如 “迹” 字的 “辶” 部,绕 “亦” 而行,不与上部冲突;“臣” 字的竖画居中,左右对称却不呆板,通过横画的细微倾斜(左低右高),增添 “活气”,体现出 “平正之中藏奇趣” 的巧思。

3. 章法:“疏朗贯通”,承文脉而显协调

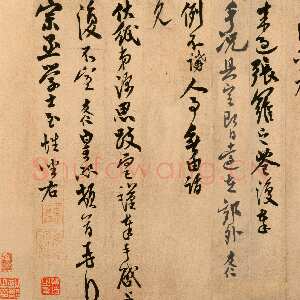

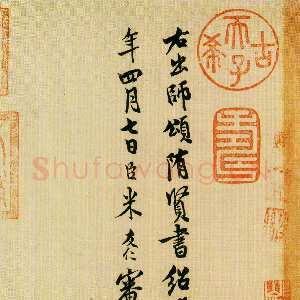

作为题跋作品,《跋研山铭》需兼顾 “依附性”(与米芾正文的协调)与 “独立性”(自身的完整性),米友仁在此处理得极为精妙:- 布局形式:采用 “小字题跋” 的经典格式,共 3 行(“先子米元章《研山铭》真迹,臣友仁鉴定恭跋”),字数虽少(仅 16 字),却排列疏朗 —— 行距宽于字距,字体大小均匀(约 2-3 厘米),与米芾正文(字径约 5-6 厘米,笔画密集)形成 “大小、疏密” 的鲜明对比,既不喧宾夺主,又能清晰传递 “鉴定” 信息,符合宋代文人题跋 “谦逊而不卑微” 的文脉;

- 行气连贯:虽为楷书笔意,却暗含行书 “气脉”。字与字之间通过笔势衔接(如 “米元章” 三字,“米” 的末笔轻顿,“元” 的起笔顺势承接;“友仁” 二字连写,牵丝映带),形成纵向的 “行气”,使 3 行题跋虽短却不散,浑然一体;

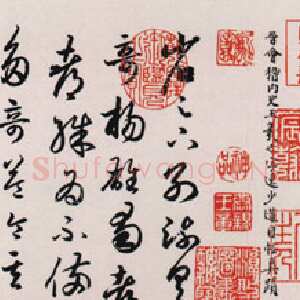

- 落款与印章:落款 “臣友仁鉴定恭跋” 中,“臣” 字略小,显谦逊之态;“恭跋” 二字稍重,表敬重之情。印章(推测为米友仁常用的 “友仁”“元晖” 朱文印)钤盖于落款之后,位置偏右,与左侧正文形成平衡,为章法增添 “点睛” 之笔,尽显宋代文人 “细节见雅趣” 的审美追求。

4. 墨韵:“淡中见厚”,融情感而显意蕴

米芾《研山铭》的墨色变化强烈(浓墨如漆,枯笔如丝,“研山” 二字浓墨重彩,“铭” 字末笔枯涩见骨),尽显 “狂逸” 之气;而米友仁的墨色则以 “淡墨” 为主,却在 “淡” 中藏 “厚”,与 “追思父书” 的情感高度契合:- 墨色选择:整体以 “淡墨” 为主,无强烈的浓淡对比,却因纸张(传为宋代澄心堂纸)的吸墨性,使淡墨中暗含 “润意”—— 不枯不燥,如 “先子” 二字,墨色虽淡,却显 “温润如玉” 的质感;

- 墨色变化:虽整体淡,却在提按中暗藏细微差异。重按处(如 “真迹” 的 “真” 字中横)墨色稍浓,轻提处(如 “鉴” 字的撇画末端)墨色稍淡,这种 “不经意” 的变化,避免了墨色单调,增添 “层次感”;

- 情感与墨韵融合:淡墨的运用,恰如其分地传递出米友仁 “追思父书” 的复杂情感 —— 不张扬、不悲戚,却在温润的墨色中藏着对父亲的敬重、对研山的怀念,使作品超越 “技艺展示”,成为 “以墨传情” 的文人典范。

三、历史地位与艺术影响

米友仁《跋研山铭》的价值,远超 “题跋” 本身,它是 “米派” 书法传承的 “关键纽带”,也是宋代文人题跋艺术的 “经典范式”:- “米派” 传承的 “转化者”:此跋既继承了米芾 “尚意” 书法的核心(中锋行笔、笔势连贯、墨见精神),又摒弃了米芾的 “狂怪” 之弊,将 “米派” 书法引向 “雅正” 之路。后世(如元代赵孟頫、明代董其昌)借鉴米派时,多取米友仁的 “温润” 而非米芾的 “狂逸”,可见其对 “米派” 传承的 “定型” 作用;

- 文人题跋的 “标杆”:宋代文人题跋兴起,米友仁此跋以 “简洁、雅正、表意” 为核心 —— 既完成了 “鉴定父书” 的功能,又展现了自身的书法修养,更传递了家族情感,成为 “题跋书法” 的理想范式。后世文人题跋(如赵孟頫跋《兰亭序》、董其昌跋《富春山居图》)皆遵循 “不喧宾夺主、以意统形” 的原则,皆受此类作品影响;

- 书画鉴定的 “权威凭证”:作为米芾最亲近的传人(子承父艺,且亲历米芾晚年),米友仁的鉴定跋文具有 “权威性”。《跋研山铭》中对米芾笔法、研山形制的描述,成为后世鉴定米芾作品真伪的重要 “标尺”—— 至今,书画鉴定界仍以 “米友仁题跋” 作为米芾真迹的重要参考依据,足见其历史价值。

综上,米友仁《跋研山铭》虽篇幅短小,却 “小中见大”:它是米友仁对父亲艺术的 “致敬书”,是 “米派” 书法从 “狂逸” 到 “雅正” 的 “转型书”,更是宋代文人 “以书表意、以艺传情” 的 “精神书”。赏读此跋,不仅能品味米友仁书法 “温润藏骨” 的美感,更能触摸到宋代文人 “家族传承” 与 “艺术坚守” 的深层精神内核。