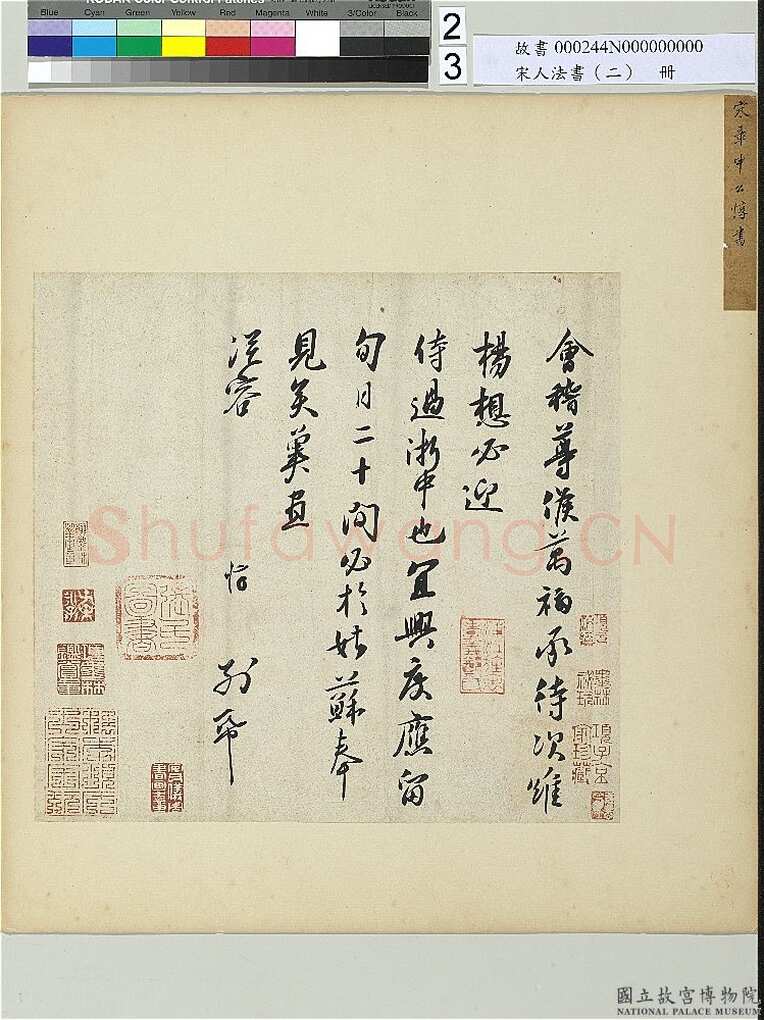

名称:会稽帖

书法家:章惇

书体:行书

分类:毛笔书法作品

年代:宋代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:章惇书法欣赏

字子厚,福建浦城人。为宋朝的政治人物,新旧党争的要角。嘉祐年甲科进士,调商洛令。在政治上,章惇力主改革,但其与王安石不合而仅位居于中书校正,后为宋神宗起用,熙宁五年,受命察访荆湖北路,5年后调参知政事,平定西南地区的叛乱,招抚45州。后宦海沉浮,在哲宗朝曾权倾朝野,大量放逐旧党官员。徽宗即位后,迁章惇特进,封“申国公”,然章惇尝反对其嗣立,遂生嫌隙,改用韩忠彦、曾布为相,调和新旧两党。章惇则以罪贬逐于外,至崇宁四年(1105)卒。

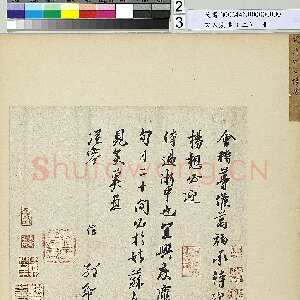

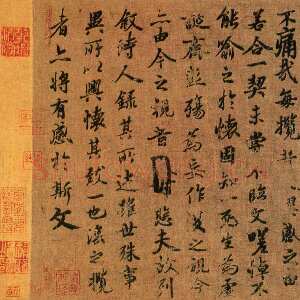

章惇《会稽帖》纸本行书 27.8×29.6cm 台北故宫博物院藏

释文:會稽尊候萬福。承待次維揚。想必迎侍過浙中也。宜興度應留旬日。二十間必於姑蘇奉見矣。冀盡從容。惇別紙。

凡六行。每行字数不一,共四十三个字。通帖精神饱满、圆润秀美,行笔流畅而不失沉着,骨架劲挺而不失丰腴。惜排列过于齐整,给人以拘谨的感觉。很明显此帖是属于王字一脉的,这同宋人崇尚二王书风是一致的。宋刻《淳化阁帖》,二王居其半。至《宝晋斋法帖》、《鼎帖》、《大观帖》的摹刻,帖学大兴,宗法二王者弥多。

附录:章惇的《会稽帖》赏析

作者:章新亮

北宋改革家章惇,亦是著名的书法家,与当时的书法名家苏轼、蔡京是齐名的。由于政治和历史的原因,章惇的书法作品,我们今天都很难看到了。所以,后人知道的北宋书法名家就是苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄等人。《安庆章氏文化研究》(2013年号)刊物上刊登了北宋书法家章惇的名帖《会稽帖》,该帖原物现藏于中国台北故宫博物院,使许多人耳目一新。但也有人认为,该帖文字较少,释读困难;款式特别,内容难解,要求我们给予鉴赏指导。我根据台北故宫博物院收录的样本(如图)进行展示和研究。

《会稽帖》是一页纸上七行四十三字的私人书信,后人在收藏此帖时添了十一方印章。此帖看似简单,但所包含的内容极为丰富,曾引起历代众多书法名家的兴趣,为此展开了深入的研讨。本人不揣浅陋,试作如下赏析:

一、《会稽帖》原文释读(含印章):

1、原文释读(标点符号是作者加的):会稽尊侯万福,承待次维扬,想必迎侍过浙中也,宜兴度应留旬日,二十间必于姑苏奉见矣,冀尽从容。惇别纸。

从原信内容看,寥寥数语,内容简单。没有一般书信格式的起款、落款,差不多类似于一个便条。大概的意思就是问候某人,告诉简单的行程,约于二十日后在姑苏相见。从书信表面内容来说,虽是款式格式不合,内容还是清楚的。如果要深入研究起来,里面包含的丰富深刻的内涵,就很值得书法家、史学家和篆刻家们下一番功夫的了。 因为本文研究的重点是《会稽帖》的书信意义和书法艺术,即《会稽帖》本身的艺术价值。因此,对该帖上钤印的十一枚图章印文,由于印章本身钤印的不够清晰,加上各种篆刻释读的难度,仅作简单的释读和浅说,作为文章的辅助部分。

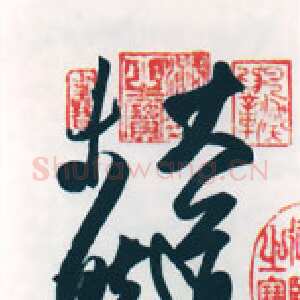

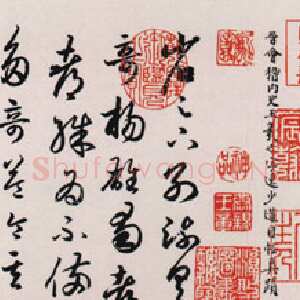

2、章惇《会稽帖》中十一颗印章试释:(印章按右、左、上、下顺序编号)右印章上1:四字 项氏元汴(篆书 阳刻); 右印章上2:四字 墨林秘玩(篆书 阳刻);右印章上3:六字 项子京家珍藏(篆书 阳刻);右印章下4:二字 无恙 (篆书 阴刻);右二排印章5:七到八字(因印章模糊不清,文字待释);左二上印章6:四字 张氏图书 (篆书 阳刻);左二下印章7:八字 (安氏仪周书画之章)(篆书 阴刻);左一上印章8:项墨林审定章(篆书 阳刻);左一中印章9:子京永保(金文 阴刻);左一中印章10:六字 项墨林鉴赏章 (篆书 阴刻);左一下印章11:槜李项氏世家宝玩(宋代九叠篆书 阳刻)。

二、《会稽帖》释义:

据有关专家研究,章惇的《会稽帖》可能写在宋徽宗建中靖国至崇宁元年间,他第二次被贬罢相后,从汴京(开封)到越州(古会稽、今绍兴)赴任的途中,收信人是他的同事兼好友蔡卞。据学者徐邦达在《古书画过眼要录》中说,“章惇两次到江南,多是知越州,前一次在熙宁中,后一次在徽宗初立时,前后相差三十年。此书老道谨严,应是晚年手笔。疑为建中靖国、崇宁初年所书。其时当在半途中,由汴入浙可经苏州也”。徐邦达先生的解释虽有道理,但不尽人意。因为他又是不了解“平阙制”,他认为章惇由汴京往南走时经过苏州再去浙江会稽任职,他恰恰不了解“承”和“奉”这二字的用法。“承”和“奉”都是表示客气的意思,“承”是“承蒙”,我们现在还在用这样的用语;“承待次”的“待次”二字显然和对方有关系,就是知道你等在维扬(扬州)这个地方,那么“想必迎 侍”,“侍”是“侍父母”,所以另起一行了。“想必迎侍过浙中”,然后就是“二十间必于姑苏奉见矣”就是说二十天后我在苏州见你矣。

为什么说收信人是他的好友蔡卞?既是蔡卞,为什么又不称呼他的名或字,而以“会稽尊侯”相称呢?蔡卞先是章惇任三司使时认识的青年才俊,后又一手提拔起来,是章惇的得力助手,成为改革派的骨干力量。当时的情况是:在徽宗初年,改革派势力由盛转衰的微妙时期,许多改革派人物被贬外地,天各一方,无法联系。比如章惇在旧党得势时长期蛰伏在苏州,沈括当时在镇江的梦溪园里写他的《梦溪笔谈》,米芾当时也在镇江定居,所以章惇在苏州镇江两地之间经常跑,而此时蔡卞正在从广州到越州转任之中。蔡卞的父亲退休以后在杭州居住,书信中的“浙中”指的就是杭州,蔡卞从杭州到了扬州,指的就是你看望父母“想必迎侍过浙中”吧。章惇从汴京出来赴任(实际上他并未到任),从汴京到维扬到宜兴,再到苏州,最后到越州,从北到南,走的是运河水路。但是他经过维扬时,可能还不知道蔡卞转任的事,待到了苏州才接到蔡卞的书信的,于是才写了这封回信。很显然,章惇的《会稽帖》书信是在新旧党势力交替时期在苏州写给同党蔡卞的密信。信中注明“别纸”,可能就是故意不写出收信人的称呼来;而且“承待次维扬”,就是将此信从苏州寄到扬州去的,约于二十日后在姑苏相见,希望蔡卞从容计划安排。(本段内容参考了卢月龙的博客文章)

中国书法家协会学术委员曹宝麟先生曾对章惇的《会稽帖》作了多方面的研究。曹宝麟教授文章《章惇论》原文载《书法研究》1999年第六期。但读者孙向群读后对曹教授关于《会稽帖》的定论表示反对,并写文向曹教授请教。有关书信“会稽尊侯”的称呼及其格式、收信人等,我认为孙向群先生的观点也不见得都对,比如,学者卢月龙就不同意孙向群的观点,我也认为收信人“会稽尊侯”指的就是章惇的好友蔡卞。因为彼此间的特殊关系,又是在特定的情况之下,所以采取了用“会稽尊侯”的尊称来指代收信人,是完全合乎逻辑和情理的。

三、《会稽帖》艺术鉴赏:

不管章惇的《会稽帖》是一般书信也好,还是重要的密信也好,在今天看来都无关紧要。我们认为,《会稽帖》的真正价值,首先是书法作品,而且是一件书法艺术很高的艺术作品。章惇是与苏轼齐名的书法艺术大家,许多人不相信。因为苏轼的书法作品,大家都可以看得到,其艺术地位崇高,是得到大家充分肯定的。而章惇的书法作品,如今存世的,除了这封《会稽帖》书信,还有就是存在于陕西户县草堂寺碑廊的《章惇题名碑》了,两者加在一起也不过五十余字,何况还是一般人都难得一见。我们说章惇是与苏轼齐名的书法艺术大家,是有充分依据的:首先,《宋史》都说他“惇豪俊、博学善文”,如此说的人并不多;章惇书法的最高成就是行书,他从东晋王羲之《兰亭序》,到唐代颜真卿的《祭侄铁》等行书名帖,无不学其精妙。而且在行书发展过程中,“唐人尚法,宋人尚意”,章惇和苏轼都是领风气开先河的人。其次,章惇与苏轼是好朋友且爱好书法。章惇比苏轼大一岁,年轻时他们每到一处都是相互题字留念。虽然二人后来在政治上走上了不同的道路,其实在私人感情上一直保持着联系,这在有些文章和作品中的说法是不全面的。从现在仅存的章惇五十余字行书、楷书、草书的单个字中,可以看出他们的书法风格和艺术水准比较接近;第三,因政治的原因,章惇的书法作品大多没有保留下来。即使这样,他所流传下来的五十余字,字字珠玑。就凭着这几十个字,同样奠定了他在中国书法艺术史上崇高的地位。

章惇的《会稽帖》文笔遒劲,文笔老练,内容丰富,款式特别,所以,长期以来一直是书家最爱的珍品之一。