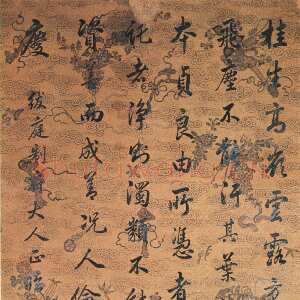

名称:行书节临王羲之圣教序轴、诗品一则、节录新安谷记、王母宴记

书法家:纪昀

书体:行书

分类:毛笔书法作品

年代:清代

文件格式:图片

作品材质:纸本

备注说明:纪昀书法欣赏

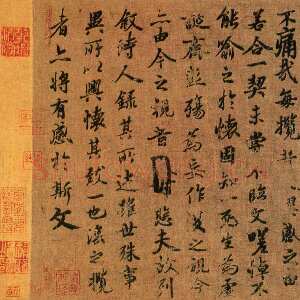

4、行书《王母宴记》轴,绢本,纵121cm、横57cm。文曰:“王母乘凤辇而来,玉帐高会。进万岁冰桃,千年碧藕,洄渊红花,山甜雪,流素莲,阴岐黑枣、青花、白橘。”署款“春园花大人正,河间弟纪昀”。(图四)原为北京下斜街畿辅先哲祠所藏。此轴书法师二王,又深得董其昌笔意,用笔挺健,结体来在整,内敛外纵,颇有书卷秀逸之风采。

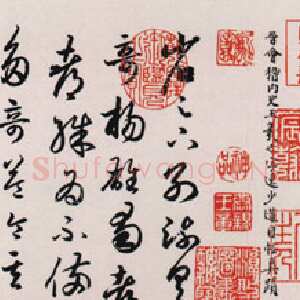

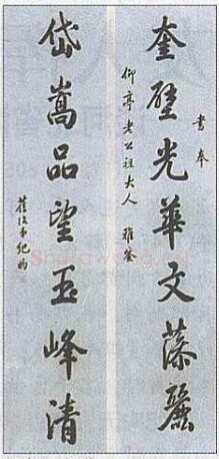

5、行书七言联,纸本,纵154cm、横38cm。释文:“奎壁光华文藻丽,岱嵩品望玉峰清”。署款:“书奉仰亭老公祖大人雅鉴,旧治北纪昀。”(图五)原为北京下斜街畿辅先哲祠所藏。此联书法得力于赵孟,用笔圆润洒脱,结字舒展,给人以秀丽俊雅之感。

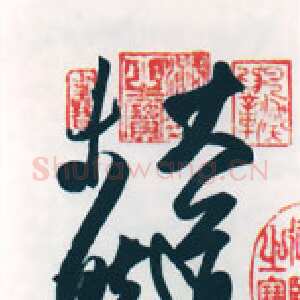

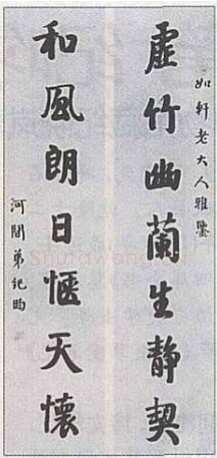

6、行书七言联,纸本,纵128cm、横30cm。释文:“虚竹幽兰生静契,和风朗日惬天怀。”署款“如轩老大人雅鉴,河间弟纪昀”。(图六)原为北京下斜街畿辅先哲祠所藏。此联书法具颜真卿影响,浓墨重笔,锋芒内含,结体端庄,雍容闲雅。

第一件作品,即行书《诗品一则》轴的左侧不知何故被剪裁,故署款不全,尤为“纪昀”二字乃为剪裱所添。若伪造,其破绽过于明显。其来源乃冀南行署在革命战争中搜集的,原收藏者兰不出河北一带。观其书风、纸墨等,时代与纪氏所生活的清乾嘉年间大致相吻,故此作品并非伪造。

后5件作品均为原北京畿辅先哲祠所藏。该祠系张之洞与河北籍同僚于光绪五年(1879年)在北京下斜街创建的。因为河北乃畿辅之地,历史悠久,人文荟萃,尤为明清二代,文臣武将、通才硕士辈出,彪炳史册。张之洞系河北南皮人,为了祭祀畿辅的先哲,垂范后人,同时也收集珍藏先哲们的墨宝及相关文物,故而建祠。1953年,河北省博物馆成立,接收了畿辅先哲祠所藏的文物,这5件即在其中。它们书法艺术水平较高,但各有师承关系,用笔、结构亦有区别,春兰秋菊,各具千秋,绝非个人书法风格的演变所致。换言之,即非纪氏亲笔所书。清·赵慎轸(3)《榆巢杂识》卷上云:“河间师,博洽淹通,今世之刘原父、郑渔仲也。独不善书。即以书求者,亦不应。尝见斋中砚师匣,镌二诗于上云:‘笔札匆匆总似忙,晦翁原自笑钟王。老夫今已头如雪,恕我涂鸦亦未妨。虽云老眼尚无花,其奈疏慵日有加。寄语清河张彦远,此翁原不入书家’”。

谢稚柳《北行所见书画琐记》亦云:“纪昀试帖诗手稿一卷,诗共十一首,其中有和御制诗,后附一启云:‘请为托相好代书。’诗稿作小楷,稚拙之至,与平日所见者全不类,此定是真笔。纪昀实不能书,即数行馆阁小楷,亦须请人代笔。世所流传其条幅楹联之类,可知其概非出于本人之手。”

由此可以得出结论,以上所言纪氏书法作品,无论是河北省博物馆所藏的,还是《中国书法鉴赏大辞典》、《纪晓岚文集》等所刊的,均为代笔之作无疑。

看来纪晓岚在书法上并非民间所传的那样,下笔如神,淋漓尽致;一挥而就,即成佳构;世人得之寸缣片纸,爱如至宝,视若拱璧。不过,代笔终非伪造。且纪氏乃有清一代的通儒达士,求书者必定不少。但他却拙于此道,请人捉刀代笔,乃情理之中,无可厚非。再者,代笔属下真迹一等,当作真迹来看待,亦未不可。尤为张之洞为清末显官重臣,博才多学,亦工书法,对纪氏墨迹情况应有所了解,畿辅先哲祠所收5件作品,虽属代笔,亦认定为真迹所珍藏。

另外,《宋元明清书画家传世作品年表》(5)载纪氏题记三则。而河北省博物馆所藏明·杨继盛《谏草卷》、河北容城县档案馆所藏杨继盛《谕妻谕几卷》均有纪氏题记,纪笔者所观,亦属代笔。由此来看,《宋元明清书画家传世作品年表》所载纪氏题记三则,也应属此。

注释:

(1)刘正成主编:《中国书法鉴赏大辞典》,北京·大地出版社,1989年。

(2)孙致中、吴恩扬等校点:《纪晓岚文集》,河北教育出版社,1991年。

(3)赵慎畛,字笛楼。湖南武陵人。清嘉庆元年(1796年)进士。历官广西巡抚、云贵总督等。著有《榆巢杂识》、《从政录》、《诗文集》等传于世。

(4)谢稚柳:《北行所见书画琐记》,载自谢稚柳:《鉴余杂稿》,上海人民美术出版社,1989年。

(5)刘九庵编著:《宋元明清书画家传世作品年表》,上海书画出版社,1997年。