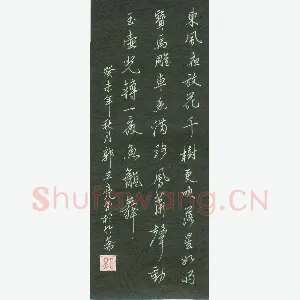

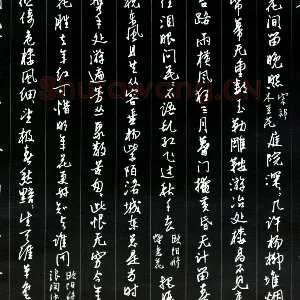

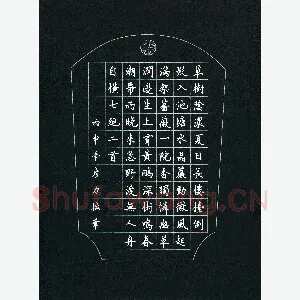

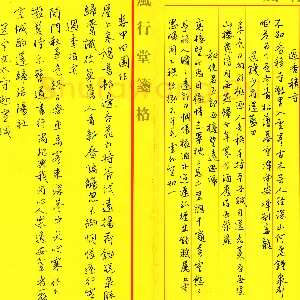

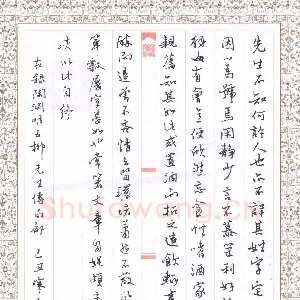

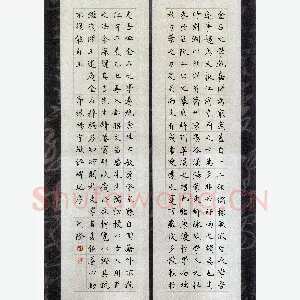

“天下第一行书” 指的是王羲之的《兰亭集序》(毛笔作品),尽管其原作已失传,但后世摹本(如冯承素摹本等)是硬笔临习的重要范本。硬笔临习《兰亭集序》需兼顾毛笔韵味与硬笔特性,方法可从以下几方面展开:文件名称:硬笔书法天下第一行书临帖

资源编号:ybsh1000013

分类:硬笔书法教学视频

书体:行书

文件大小:121 MB

文件格式:rar

下载地址:网盘

备注说明:共4集

一、选对范本与工具,明确临习核心目标

- 范本选择

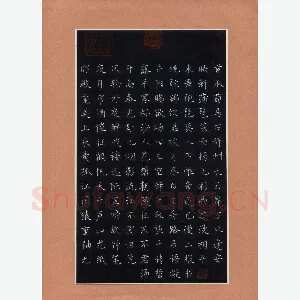

优先选用高清放大的冯承素摹本(神龙本),该版本最接近原作神韵,笔画细节、连带关系清晰,适合观察字形结构与章法布局。避免选择过度简化或失真的硬笔改编版,尽量保留原帖的毛笔笔意特征(如粗细变化、牵丝连带)。 - 工具适配

- 硬笔可选 0.5-0.7mm 中性笔、细尖钢笔(EF/F 尖)或书法钢笔(带轻微弹性),便于表现笔画的轻重变化;

- 纸张建议用略带阻尼感的米字格 / 田字格练习纸(初期),后期过渡到无格素纸,模拟原帖的自然布局。

- 核心目标

硬笔无法完全复刻毛笔的提按顿挫(如 “重若崩云,轻如蝉翼”),但需抓住《兰亭集序》的 **“神韵”**:字形多变(同一字不同写法,如 21 个 “之” 字各具姿态)、行气贯通、疏密节奏、欹正相生,而非机械模仿笔画形态。

二、分阶段临习:从单字到章法,层层递进

1. 读帖先行:读懂原帖的 “形” 与 “意”

临帖前先 “读帖”,用放大镜观察细节:- 笔画特征:如横画的斜势(左低右高)、撇捺的舒展(如 “之” 字末捺的飘逸)、转折的圆转(如 “为” 字的圆转衔接);

- 字形结构:分析每个字的重心(如 “集” 字上紧下松)、疏密(如 “林” 字左收右放)、欹正(如 “水” 字左倾右稳);

- 连带关系:注意字内笔画的呼应(如 “也” 字横折钩与竖弯钩的连贯)和字间的行气(如 “永和九年” 四字的大小错落)。

示例:观察 “之” 字的不同写法 —— 有的末捺短促含蓄,有的舒展奔放,需体会其随章法节奏的变化。

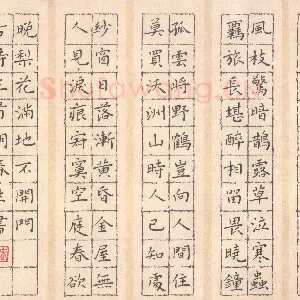

2. 单字精临:抓 “形似”,更抓 “笔意”

从单字入手,分步骤练习:- 摹写:用透明纸覆盖在原帖上描摹,感受笔画走向和结构比例(硬笔可轻描,避免损伤字帖);

- 对临:对照原帖仿写,重点注意:

- 笔画角度:如横画的倾斜度(《兰亭集序》横画多微斜,避免僵直);

- 长短对比:如 “言” 字横画长短错落(上短下长);

- 空间分布:如 “春” 字三横间距匀称,撇捺覆盖下方;

- 意临:不严格对照字形,侧重表现原帖的气韵 —— 硬笔可通过用力轻重模拟毛笔的提按(重写模拟 “重笔”,轻写模拟 “轻笔”),用连笔代替毛笔的牵丝(如 “岁” 字竖钩与点的快速衔接)。

关键:同一字多写几遍(如 21 个 “之” 字逐个突破),对比原帖找差异,避免机械重复。

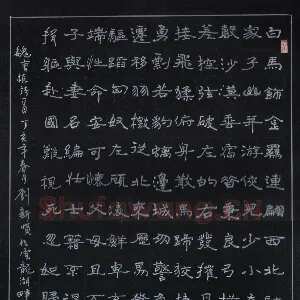

3. 整行与章法临习:还原 “行气” 与 “节奏”

《兰亭集序》的章法被誉为 “自然天成”,临习时需注意:- 字距与行距:原帖字距紧凑、行距略宽,硬笔书写时避免字距相等,可随笔画舒展调整(如笔画多的字略小,笔画少的字略大);

- 大小错落:如 “群贤毕至,少长咸集” 中,“贤”“至”“少”“咸” 大小交替,避免呆板;

- 欹正呼应:某字倾斜(如 “曲” 字左低右高),下一字可略调整重心(如 “水” 字右倾以平衡),形成整体稳定感;

- 节奏变化:通过笔画的快慢、轻重表现节奏 —— 如 “畅叙幽情” 四字笔画流畅,可写得连贯;“死生亦大矣” 笔画凝重,可写得沉稳。

4. 对比与修正:用 “复盘” 提升精度

临写完后,将作品与原帖对比,用红笔标注差异:- 结构问题:如重心是否偏移(“当” 字是否上宽下窄);

- 笔画问题:如撇捺是否舒展(“和” 字撇短捺长);

- 章法问题:如字距是否过密或过疏。

针对问题反复练习,直到单字与整行的 “神韵” 接近原帖。

三、硬笔适配技巧:扬长避短,模拟毛笔韵味

硬笔(钢笔、中性笔)弹性弱,需通过以下方法贴近《兰亭集序》的毛笔质感:- 用笔轻重:

- 重按模拟毛笔 “顿笔”(如起笔、收笔处),轻提模拟 “提笔”(如笔画中段、牵丝);

- 例:“点” 画起笔重按(如 “宇” 字上点),收笔轻提;“捺” 画行笔渐重,出锋时轻提。

- 简化连带:

毛笔的牵丝(如 “不” 字横与撇的连接)在硬笔中可简化为快速衔接,避免过度缠绕(保持字迹清晰)。 - 强化结构特征:

硬笔笔画粗细变化有限,可通过夸张结构比例(如 “大” 字撇捺的开张角度)突出原帖特点。

四、进阶:融入个人理解,避免 “死临”

临习的最终目的是消化吸收,可尝试:总结

硬笔临习《兰亭集序》的核心是:先 “读” 懂神韵,再 “临” 准结构,最后 “悟” 出节奏。不必追求毛笔的 “血肉”,而要抓住其 “筋骨” 与 “气韵”,通过长期精研,让硬笔书写既保留《兰亭集序》的灵动,又体现硬笔的挺拔。

内容加载中..