以下是对东晋王羲之草书《游目帖》复原卷的介绍:文件名称:东晋 王羲之 草书游目帖复原卷

资源编号:mbsh7000091

书法家:王羲之

分类:毛笔书法资料

书体:草书

创作时间:东晋

文件大小:2.62 MB

文件格式:pdf/rar

作品材质:纸本

下载地址:网盘

备注说明:PDF版软笔书法资源

- 基本信息

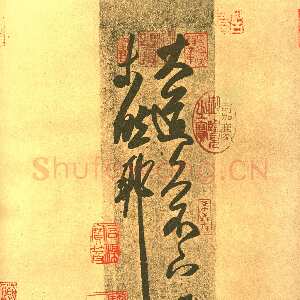

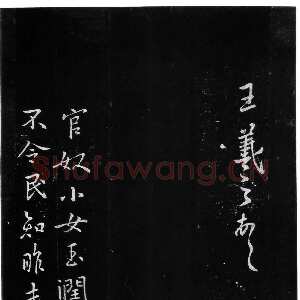

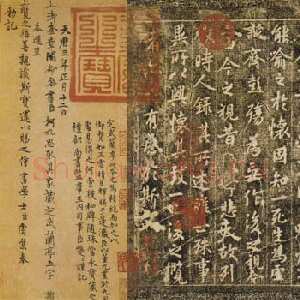

- 名称与别名:《游目帖》又名《蜀都帖》《彼土帖》《山川诸奇帖》。

- 作者:王羲之,东晋时期著名书法家,被尊为 “书圣”。

- 书体:草书。

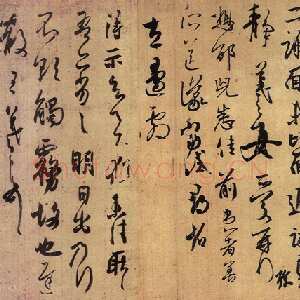

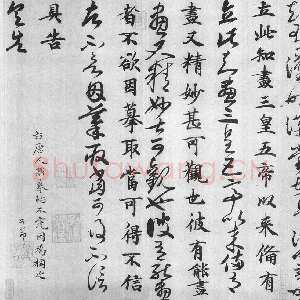

- 字数与行数:通篇 11 行,102 个字。

- 创作背景:是王羲之写给益州刺史周抚的信札,表达了他对蜀地山水诸多奇景的向往之情。

- 历史传承

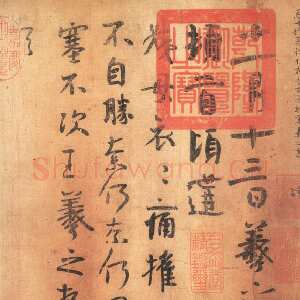

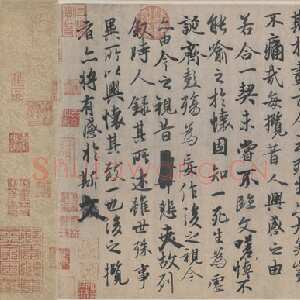

- 早期收藏:真迹早佚,摹本明初为郑济所得,后邀方孝孺为其作跋。1402 年靖难之役后,方孝孺被诛十族,郑家为避祸,删去方跋,后郑济之侄郑柏找到原文重跋于后。明末归徐守和所有,并重新装裱。

- 清代收藏:1747 年(清乾隆十二年)入清内府后,收入《石渠宝笈》,刻入《三希堂法帖》,后被赐给恭亲王奕䜣,又再传给恭亲王次子载滢。

- 流入日本:后流入日本为广岛的安达万藏收藏,1913 年,《游目帖》在京都举行的 “兰亭会” 上展出,1933 年,汉学家内藤虎为安达氏书跋,1934 年印行 “珂罗版” 的复制品,1945 年毁于广岛原子弹爆炸。

- 复原情况

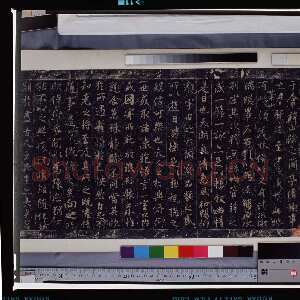

- 复原缘起:2006 年,文物出版社文物修复复制中心主任赵力华向日本二玄社表示了复原《游目帖》的愿望,得到二玄社支持。

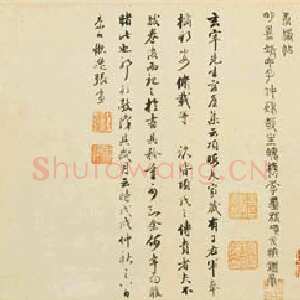

- 底本来源:2007 年 3 月,二玄社找到 1934 年安达万藏氏委托京都的小林写真按照原大印刷的黑白色《游目帖》,上有全部题跋。

- 复原方案:文物出版社和日本二玄社的专家针对材料、印章、墨迹颜色、装裱形式等问题进行考证对比,确定以台北故宫博物院和南京博物院的相关藏品作为部分纸色依据,其余参照同时代材料复原;印章以存世作品相同人物的相同印章颜色为准,无考的印章参照古字画处理;墨迹色彩本幅参照《远宦帖》《奉橘、何如、平安帖》处理,题跋部分参照传世品;复制用纸选择古法生产的优质宣纸并加工;装裱采用清宫式样。

- 技术与成果:复原的具体技术工作由文物出版社文物修复复制中心负责,采用数字复制技术,印刷过程中使用 12 色印刷,2007 年 7 月 10 日,复原工作完成。

- 艺术特色

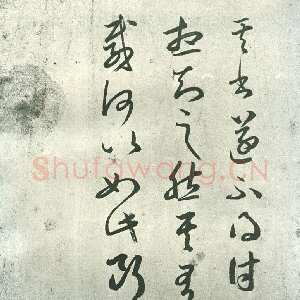

- 笔法精妙:用笔方圆结合,藏露相间,笔画形态丰富多样,线条流畅自然,富有弹性和节奏感,如 “扬雄”“太冲” 等字,笔画的起承转合、提按顿挫恰到好处,展现出王羲之高超的用笔技巧。

- 字势开合有度:字体的开合疏密关系处理精妙,有的字左开右合,有的字上密下疏,通过笔画的伸展与收缩,形成一种动态的平衡,如 “具彼土” 三字,“具” 字紧凑,“彼” 字左右舒展,“土” 字简洁稳重,三个字组合在一起,疏密得当,富有变化。

- 行气连贯流畅:字与字之间、行与行之间的呼应关系处理得极为巧妙,通过笔画的牵连、笔势的承接以及字的大小、位置的变化,使整幅作品的气息贯通,形成一个有机的整体,如第八行 “动理耳要欲”,虽每个字独立,但笔意相连,行气顺畅。

- 风格纵逸森严:整体风格既具有纵逸奔放的气势,又不失森严的法度,在自由挥洒中体现出严谨的结构和规范,正如方孝孺所评 “寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉”,达到了艺术上的高度统一。

内容加载中..