书法家:张芝

别名:张伯英

年代:东汉

分类:软笔/毛笔书法家

主要成就:创今草,被誉为“草圣”与钟繇、王羲之、王献之并称“书法四贤”

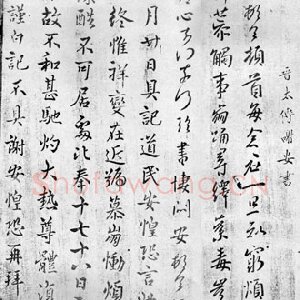

主要作品:《淳化阁帖》中收有他的《八月帖》等刻帖

逝世日期:汉献帝初平三年(约公元192年)

出生地:瓜州县(今属甘肃酒泉市)

职位:东汉著名书法家

备注:与钟繇、王羲之和王献之并称“书中四贤”。

誉为草圣

中国书法史上的第一位巨匠张芝,字伯英,系东汉时人,生年不详,

卒于公元192年。张芝的籍贯,《后汉书》为其父张奂立传,说是“敦煌酒泉人也”。一字之误,讹传一千多年。直至清代训诂学巨擘钱大昕考证,确认张芝系东汉敦煌郡渊泉人。渊泉为汉代敦煌郡所辖六个县中的一个(今甘肃酒泉市瓜州县四道沟老城一带)。

有关张芝生平的史料很少,这与他情操高洁,不慕功名有关。

《后汉书·张奂传》中仅提到“长子芝最知名,及弟昶并善草书”,虽极简略,却从中可知张芝在当时已因书法成就而享有盛名。略晚于张芝的西晋书法家卫恒在其书法理论著作《四体书势》中称:“汉兴而有草书……至章帝时,齐相杜度号称善作;后有崔瑗、崔实,亦称善工。”而“弘农张伯英者因转精其巧……韦仲将谓之草圣。”韦仲将即三国魏名臣韦诞,是当时著名的书法家,他的根据是杜度的草书有骨力,但字划微瘦;崔瑗、崔实宗法杜度,“书体甚浓,结字工巧”,“张芝喜而学之,转精其巧,可谓草圣”。说明张芝曾师法杜、崔,但青出于蓝,“超前绝伦,独步无双”。唐朝开元时的著名书法家和评论家张怀瓘在其书法理论名著《书断》里,有数百字论述张芝,确定了他在华夏书坛的重要地位。其后的历代书法家和评论家也都以肯定态度延袭韦诞、卫恒、张怀瓘、孙过庭等的论述,张芝的“草圣”地位自此成为一座不可动摇的丰碑而屹立于中国书坛,闪耀着永恒的璀璨光芒。

中国文字,从甲骨文到小篆,成熟于秦,促使隶书应运而生。至西汉隶书盛行,同时也产生了草书,可谓“篆、隶、草、行、真”各体具备,但行笔较为迟缓且有波磔的隶书和字字独立、仍有隶意的章草,已不能满足人们快速书写需要,而使书写快捷、流利的“今草”勃然兴起,社会上形成“草书热”。张芝从民间和杜度、崔瑗、崔实那里汲取草书艺术精华,独创“一笔书”,亦即所谓“大草”,使草书得以从章草的窠臼中脱身而出,从此使中国书法进入了一个无拘无束,汪洋恣肆的阔大空间,从而使书法家的艺术个性得到彻底的解放。

张芝所创的“一笔书”,“字之体势一笔而成”,“如行云流水,拔茅连茹,上下牵连,或借上字之下而为下字之上,奇形离合,数意兼包”。这是张怀瓘在《书断》中对一笔书的精辟概括,同时高度评价张芝的草书“劲骨丰肌,德冠诸贤之首”,从而成为“草书之首”。张芝的草书给中国书法艺术带来了无与伦比的生机,一时名噪天下,学者如云。王羲之对张芝推崇备至,师法多年,始终认为自己的草书不及张芝。

狂草大师怀素也自承从二张(张芝、张旭)得益最多。唐朝草书大家孙过庭在他的《书谱》中也多次提到他把张芝草书作为蓝本而终生临习。

张芝出身显宦名门,但“幼而高操,勤学好古”,不以功名为念,多次谢绝朝廷的征召,潜心习书。他“临池学书,池水尽墨”的刻苦磨砺精神,成为中国书法界尽人皆知的一大掌故,王羲之曾钦敬地说张芝“临池学书,池水皆墨,好之绝伦,吾弗如也。”前人咏敦煌古迹二十首有《墨池咏》:昔人经篆素,尽妙许张芝。草圣雄千古,芳名冠一时。舒笺观鸟迹,研墨染鱼缁。长想临池处,兴来聊咏诗。

张芝正是这样淡泊荣利,苦苦求索,方才攀上了中国书法艺术的第一座高峰。

他的墨迹近两千年来为世人所宝,寸纸不遗,他的墨迹在《淳化阁帖》里收有五帖三十八行,为历代书家珍视并临习,故张芝的书法艺术精神仍鲜活在中国书法的血脉中。张芝同时也是书法理论的开先河者,曾著《笔心论》五篇,可惜早已失传。

艺术特色

张芝刻苦练习书法的精神,历史上已传为佳话。晋卫恒《四体书势》中记载:张芝“凡家中衣帛,必书而后练(煮染)之;临池学书,池水尽墨”。后人称书法为“临池”,即来源于此。尤善章草,有“草圣”之誉,当时的人珍爱其墨甚至到了“寸纸不遗”的地步。评价相当高,尤以草书为最。

后人评价

李志敏:“张芝创造了草书问世以来的第一座高峰,精熟神妙,兼善章今”。

张芝,字伯英,东汉敦煌渊泉(今甘肃瓜州)人,是中国书法史上极具传奇色彩的人物,被尊称为“草圣”。他生于官宦世家,却高蹈不仕,潜心书艺,尤其在草书领域取得了划时代的成就。

以下是对张芝传世作品及相关情况的详细介绐:

一、核心传世作品(刻本与摹本)

张芝的真迹早已湮没在历史长河中,我们今天所见的“张芝作品”均为后世刻本或临摹本,但它们依然是我们窥见其书法神韵的宝贵资料。

1. 《冠军帖》(又称《知汝帖》)

-

地位:被认为是张芝草书的最高代表,也是后世学习大草(狂草)的经典范本。

-

风格特点:

-

气势磅礴:笔势连绵不绝,如长江大河,一泻千里,充满了动态和力量感。

-

结构奇崛:字形变化丰富,时而开张,时而紧蹙,俯仰生姿,完全突破了章草的藩篱。

-

“一笔书”:将字与字通过牵丝引带紧密相连,形成了“字组”甚至整行的连贯书写,开创了“一笔书”的先河,极大地影响了王献之、张旭、怀素等后世大家。

-

-

存世形式:收录于北宋《淳化阁帖》等著名刻帖中。

2. 《消息帖》

-

风格:与《冠军帖》风格相近,同属狂放不羁的大草。笔法更加跌宕起伏,线条粗细对比强烈,节奏感极强。

-

内容:表达了书写者内心的激荡情绪,书为心画,在此帖中体现得淋漓尽致。

-

存世形式:同样见于《淳化阁帖》。

3. 《秋凉平善帖》(又称《八月帖》)

-

地位:此帖是研究张芝从章草向今草过渡的关键作品,更为可靠地反映了张芝的书法面貌。

-

风格特点:

-

章草遗韵:字与字之间大多独立不连,保留了章草典型的波磔(捺笔的挑脚)和字字分开的特点。

-

今草笔意:笔画之间已显现出流畅的呼应和牵丝,笔势已明显比传统章草更为奔放、连贯,可视为“今草之祖”的实证。

-

存世形式:收录于《淳化阁帖》。

二、其他重要作品及相关著录

-

《终年帖》:亦为刻本,风格介于章草与今草之间,笔力雄健。

-

《今欲归帖》、《二月八日帖》等:均载于《淳化阁帖》,是研究张芝书法的重要补充材料。

-

《笔心论》:相传为张芝所著的书法理论文章,但原文已佚,仅在卫恒的《四体书势》等后世文献中有所引述,体现了他的书法美学思想。

三、张芝的书法贡献与历史地位

-

“草圣”之誉:他是中国书法史上第一位被尊称为“圣”的书法家,其地位至高无上。

-

创变今草:张芝最大的贡献在于,他锐意革新,将当时流行的、字字独立、带有隶书笔意的章草,发展为笔势连绵、气象恢宏的今草。王羲之对汉魏书家的评价中,唯独钟繇和张芝认为“其余不足观”,并自认为草书不及张芝。

-

“临池学书”:关于他勤奋练书的故事广为流传。“临池”一词即源于他,传说他在家门前的水池边练字,日复一日,竟将池水都染黑了。这成为后人形容刻苦学习书法的经典典故。

-

精神典范:他淡泊名利,全身心投入艺术创作的精神,为后世文人艺术家所景仰。

总结

张芝虽无真迹传世,但通过《淳化阁帖》等刻帖中保存的《冠军帖》、《秋凉平善帖》等作品,我们依然能感受到他那超越时代的艺术激情与创造力。他不仅是技法的集大成者,更是书法艺术的开拓者,将草书从一种实用书体提升到了纯粹表现性情与审美的艺术高度,为中国书法史翻开了辉煌的篇章。