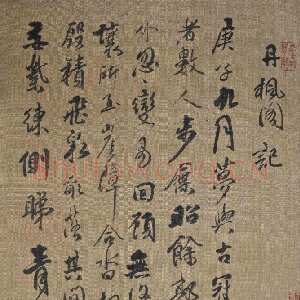

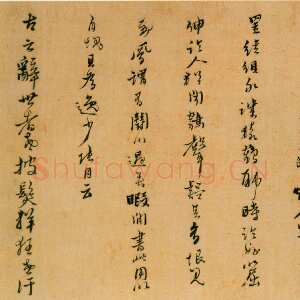

名称:陆维钊的蜾扁书

书法家:陆维钊

分类:书法文摘

备注说明:书法百科知识

四

衡文认为,徐铉“独创”了“竵扁”书体,而后世却鱼鲁混淆,将“竵”讹作“■”字,于是才有了今天这样的聚讼。的确,关于“竵”与“■”二字的音义,一自吴楚辨音,隶古分体,年祀浸远,攻习多门,偏旁由是差讹,传写以致漏落,检索过程,有时足使人眼花缭乱。但由于衡文在运用史料方面,尚欠分析,故其发论,遂显匆遽。考虑到《美术报》的影响力,笔者虽自觉浅陋,仍欲就相关问题,谨依管见所及,更述如次。

1、《梦溪笔谈》卷十七云:“江南徐铉善小篆,映日视之,画之中心,有一缕浓墨,正当其中。至于曲折处亦当中,无有偏侧处,乃笔锋直下不倒侧,故锋常在画中,此用笔之法也。铉尝自谓:吾晚年始得竵匾之法。凡小篆喜瘦而长,竵匾之法,非老笔不能也。”读者们一定已经注意到了,沈括转述的这句徐铉的话,用的是“得……之法”这样的措词,而非“创……之法”,其间的差别显而易见。这表明,“竵匾”(或■扁)之法古已有之,只是得来非易——一则可能因为这种书体的范本罕见,二则因为“非老笔不能”,所以徐铉直到“晚年”才自认为得此篆法。因此所谓的“独创”之说,不过是小小的误解罢了。至于衡文那些辞采飞扬的描述——“徐铉一定看到了这些(按,指作者所称的‘唐宋隶篆’)不足,而独创一种非篆非隶的全新的艺术形式。我们可以想见,徐铉的竵扁书体,结构扁方倚侧、线条粗细富于变化,行笔有提按,用笔老辣苍茫……”恐怕还是遐想的成分多,而缺乏严格的学术考察。

2、衡文引用的上述《梦溪笔谈》之文(亦即李庶民所引者),实为其辨证“蜾扁”当作“竵扁”的最主要论据。殊不知宋人所见到的《梦溪笔谈》版本,自有作“竵匾”、“■匾”两个系统的,如宋江少虞编的《皇朝事实类苑》,宋佚名编的《锦绣万花谷》等,所引录或者转述的同文皆作“■匾”。尤值一提的是,《皇朝事实类苑》引用的《梦溪笔谈》,或许是目前为止最与沈括此书的北宋原本相契符的。据胡道静先生在《梦溪笔谈校证》《引言》中的说法:现在所能见到的各种《梦溪笔谈》版本,所祖述的都是同一个本子,即刻于南宋乾道二年(公元1166年)的扬州州学本,“但是,《梦溪笔谈》从乾道刊本的祖本起,就已经有许多舛误”,其中的一些讹误,由于其他文献的帮助,得以校正,而有些讹误,则在“现传各本,都是这样错误着的,可见承误已久。今所见各本,皆有优劣,难执一本为定。北宋最初的刻本虽不可见,但《诗话总龟》、《皇朝事实类苑》等书引用的,还是乾道以前的本子,颇多可以纠正今本的错误”。

《皇朝事实类苑》也称《宋朝事实类苑》,它在编成后曾于宋绍兴二十三年(1153)出版过一个麻沙书坊的刻本,现在通行的上海古籍出版社1981年排印本即源于这个本子。在上海古籍版的《出版说明》中,编校者这样说道:“《事实类苑》中引用的有些书,现在虽然还有传本,但江少虞所据者均为当时版本,而且又是照录原文,不加删节,同现在流传的本子,文字常有出入……可以用来校正脱讹之处甚多。”

编校者还特举司马光的《涑水纪闻》一书为例,称现在流传的本子,并非全书,近人夏敬观在校订该书时,曾以宋刻本朱熹的《五朝、三朝名人言行录》所引的数十条参校,不仅文字方面胜于通行各本,且有八条为今本所无,而“这八条即全见于《事实类苑》,两书文字也几乎完全相同”。由此可见,关于徐铉所擅“竵匾”书抑或“■匾”书的记载,今本《梦溪笔谈》的文字未必确然可靠,根据校勘学“异文从古”的原则,《事实类苑》所引的“■匾”之“■”可能恰恰是沈书的正字。要不然,沈括明言徐铉的行笔“至于曲折处亦当中,无有偏侧处,乃笔锋直下不倒侧”,其他宋人著作,如孔平仲《谈苑》卷四、祝穆《古今事文类聚》别集卷十三、董史《皇宋书录》卷中所引《挥麈录》等也均同此说,宋翟耆年《籀史》至谓“铉篆迹殊绝,晚年作■匾篆,毎笔墨迹当画中,非用笔极正不能尔”(衡文亦将此称作“中锋用笔法”),似这样以用笔端正著称的书体,如不是因为文献刻写的讹误并且以讹传讹,恐怕不会至于要无端用一个“竵”(歪)字来命名吧(与李庶民一样,前人也偶有持“篆书以长为正,扁则不正,故称歪扁”之类的说法强为解释的,但终究有欠圆通)。

3、古人创造书体,往往假托圣贤,这本来不足深论。但当时之人对于书体的命名,却总离不开虫鱼草木,这一点正与吾国先民“近取诸身、远取诸物”的文化渊源相契合。试翻宋罗愿的《尔雅翼》,其卷三十引《字源》云:“庖牺氏获景龙,作龙书;炎帝因嘉禾,作穗书;苍颉变古文写鸟迹,作鸟迹篆;少昊作鸾凤书,取似古文;髙阳作科斗书。”古人喜用动物之名以命书体,由此已见一斑。倘若更加搜罗,则可举出:蚊脚、蚋脚、鹄头、隼尾、龙篆、龙爪篆、龙虎篆、虎篆、虎爪篆、虎爪书、狼书、蛇龙文、蛇草书、麒麟书、麒麟阵、鼠书、牛书、兔书、马书、羊书、猴书、犬书、豕书、鱼书、鱼篆、蜾匾篆、■扁篆、蜗篆、蜾篆、螺书、龟篆……等等。汉许慎《说文解字》《叙》即列“虫书”一大类,段玉裁注又拉上“新莽六体”书中的“鸟虫书”。今人刻印称鸟虫篆者甚多。明人顾璘总结说:“古者书法之兴,皆取象山虫鱼草木之类。”这话可谓知言。

先民于动物是有深层情结的。不说图腾,只上溯《周易》十翼之一《说卦传》即以八动物拟八卦:“乾为马,坤为牛,震为龙,巽为鸡,坎为豕,离为雉,艮为狗,兑为羊”。又曰:“乾为天,为圜,为君,为父,为玉,为金,为寒,为冰,为大赤,为良马,为老马,为瘠马,为驳马,为木果。”“离为火,为日,为电,为中女,为甲胄,为戈兵;其于人也,为大腹;为乾卦,为鼈,为蟹,为蠃,为蚌,为龟;其于木也,为科上槁。”

古人对生命的自然之象甚为敬畏,又喜好之,以上命名,极为自然,即使古代君王,见“君”与许多牲畜连类排比在一起,也未见有禁止者。明乎此,才有可能知道,《说文》■、竵明显分为二字,而对于古籍中“■扁”“竵扁”二名的混用,自古至今诸多文字音韵训诂专家为何竟无一人出来辨正。

早于徐铉者,如文字学经典《玉篇》的作者、南北朝吴人顾野王,其仕途由梁入陈,史称其兼通虫篆奇字,又擅丹青,顾为博贯经史之大儒,亦好虫篆。

举例至此,对于■和篆之可以一起构词,想来读者诸君已不难理解。

4、衡文坚称:“徐铉所创的是‘竵扁体’而不是‘蜾(■)扁体’。”并认为,古今文献凡作“■扁”者,均系与“竵”字形近之讹。我想,以这种主观的意见来论断文献中的异文是不够严谨的,我在这里已不烦考辨,只想用同样的逻辑反问一下:何以见得古今文献之作“竵扁”者,不是因为与“■”字形近而致讹误的呢?

衡文又称:“胡道静校注《新校梦溪笔谈》:‘徐铉自谓:吾晚年始得竵(古火切)扁之法。’这里‘竵’字倒是写对了,但音标错了。”

今按胡道静先生为已故著名音韵训诂专家,研究《梦溪笔谈》的权威学者,对于此段文字,胡先生实持之有故,并非犯了错读的常识错误;而衡文则率然命笔,有失允惬。我在这里请作者检核一下上海古籍出版社1987年重印本《梦溪笔谈校证》(上册第553页),胡先生于“竵匾之法”下有一段校文:“竵,《类苑》五十二引作■,弘治本、津逮本、玉海堂本、丛刊本作竵……《类苑》此字之下有注云:‘古火切’。”(《类苑》即《皇朝事实类苑》)今胡先生之书具在,意思再明白不过了:衡君所说的错误注音,实际上只是《皇朝事实类苑》的引本在“■”字下的原注。这一点很重要,它不但证明胡先生并无错误,而且还进一步佐证了宋乾道本以前的《梦溪笔谈》,其“竵匾”之名的确当作“■匾”(古火切,拼音为guǒ),而并非偶然的文字讹误。上海古籍社排印的《事实类苑》之所以在点校时对《梦溪笔谈》的这个异文未予取校,也正是考虑到了如上的原因。不过,为了加深读者的认识,我想从字源学的角度对竵■二字再费一些笔墨。

5、竵与■之辨:

竵,《说文·立部》:“不正也,从立,■声。”段注:“火鼃切,古音在十六部,俗字作歪。”《广韵·佳韵》:“不正也。”《说文·立部》王筠《句读》:“与口部咼音义同。但彼专为口,此则通语也。”《广韵·佳韵》咼、喎同为一字:“口戾也。”

■,《说文·虫部》:“■蠃,蒲盧,细要土蠭也。天地之性,细要纯雄无子。诗曰:‘螟■有子,■蠃负之。’从虫,■声。”桂馥《义证》:“《小雅·小宛》文,■彼作蛉,■彼作蜾。”

蜾,《说文·虫部》:“■,或从果。”段注:“果,声也。”

蠃,《说文·虫部》:“■蠃也,从虫,■聲。”段注:“郎果切。”《玉篇·虫部》:“■蠃,细要蜂,即蠮螉也。”

蝸,《说文·虫部》:“蠃也,从虫,咼声。”段注:“旧音当读如過。”

今按《广韵》,竵、喎、咼同在佳部。

■,《说文·鬲部》:“秦名土鬴曰■,从鬲,■声,读若過。”

今又按,竵、■等又同属■声。

绕来绕去,怎么都奔到一起来了。该打住了,再绕下去,必将陷入中国文字的巨坑不能自拔。

经此一番折腾,可知此二字读音相通,强以读音判别正误固然有些无谓,而一定要执《梦溪笔谈》中的“竵匾”以强论“■匾”之非,也同样属于庸人自扰。进而言之,本人甚至以为,自来大多数书论著作之所以在面对“■扁”与“竵扁”时都会不约而同地倾向于“■扁”,这是因为古之学者心中明了,“■扁”、“竵扁”,二而一也,未有正讹之别,“竵”字只要与“扁”字结合,但读若“guo”音可耳。历时既远,■竵二字又形僻用稀,后人遂索性以“蜾扁”之名取而代之,此正是古人的小心与聪明处,因为无论哪个古代学者,都没有胆量在古辞书中去掉“竵”存在的资格。而对于如此浅显的问题,他们也实在觉得无辨正之必要,只在读音上将“竵”读为“蜾”就行了。只要习用“蜾扁”,“■”、“竵”自然淡出。

记得清代有位精于校书的学者谭献(字复堂),他曾在《新校本〈文粹〉叙》中说到宋人撰书难免会犯的几类错误:“有载笔之误,目治之误,涂乙之误,脱简驳文之误”,并说:“惟时诸家,卷轴所见,未必尽合,要当彼此互正,未易别白而定于一。”我认为,《梦溪笔谈》的疑文也同样存在类似的问题,而像谭献这样的治学精神则尤其值得今人学习。

国学大师马一浮先生曾用隶书书写敦煌汉简文,文曰:“日不显目兮黑云多,月不可视兮风非沙。从恣蒙水诚江河,州流灌注兮转扬波。辟柱槇到忘相加,天门侠小路彭池。无因以上如之何,兴章教海兮诚难过。”其中“飞”作“非”,“纵”作“从”,“成”作“诚”,“川”作“州”,“颠倒”作“槇到”,“狭”作“侠”,“滂沱”作“彭池”,“诲”作“海”,都是用的同声通借,故马老曾称赞:“此真汉人之辞也。”我想,幸亏有马老如此权威之说,否则面对此种文字,对于胆量大于古人的当今学者,又不知要生出多少笔墨。

五

陆先生自己从未称所创新书体为“蜾扁书”或“蜾扁体”,因为他的新创与徐铉没有任何关系,亦不同于石鼓文,是一种全新的伟大创造,这是他对沙先生称赞他为当今的蜾扁专家笑而不答的真正原因。

然则先生新创书体究以何称为好?鄙人经仔细考虑,认为称“陆维钊的蜾扁书”(简称“蜾扁”),最为允当,又不会产生混乱、误解,因为称“扁篆”缺少了文化气息,“蜾扁”则具有传统意味,沙孟海先生使用的名称是恰当的。即使将来从地上或地下发现了徐铉作品,也可用“陆维钊的”四字加以区别。

约定俗成的力量十分巨大,如“叶公好龙”之“叶”,中央人民广播电台始念“shè”音,后亦从众,读作“yè”,但研究古汉语的学者,对于孰正孰误却不可不知。

又如“熊猫”团团、圆圆落户台湾,台湾上层官员称为“猫熊”,以示文化底蕴。笔者在1960年即承某中学一钱姓生物教师告知,熊猫属熊科动物,应称“猫熊”,并说他曾向上面反映,未得理睬。我想,叫“熊猫”比之“猫熊”实在可爱多多,大陆人并非不知,一直叫到现在,不会去理会台湾之纠名。但在生物学上一定不会列入猫科,其学名自然是我读不出的拉丁文字。

有时合乎情理,顺口悦耳,实在比考证重要得多。