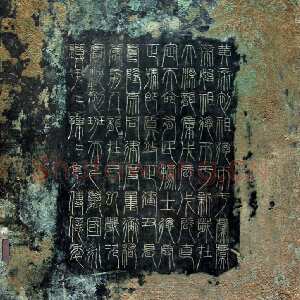

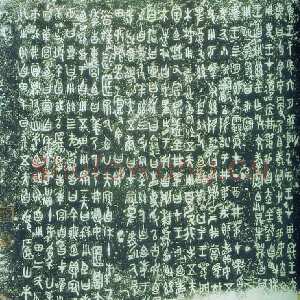

名称:西周金文《豳公盨》

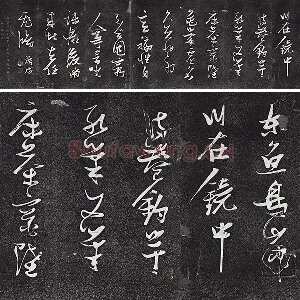

书体:金文

分类:西周书法作品

年代:西周

作品材质:青铜

备注说明:传出自河南

一、器物介绍

名称:豳公盨(又名“遂公盨”)

年代:西周中期(约公元前9世纪)

出土:传出自河南,2002年由北京保利艺术博物馆征集收藏

形制:椭圆体、鼓腹、双耳、圈足,器表装饰简洁的瓦纹

核心价值:铭文内容为迄今发现最早关于大禹治水的文献记载,比《尚书·禹贡》成书更早,对研究中国古代历史与思想史有重要意义。

二、铭文原文(简体转录)

- 天命禹敷土,随山濬川,乃差地设征。

- 降民监德,乃自作配飨,民成父母。

- 生我王作臣,厥贵唯德。

- 民好明德,忧在天下。

- 用厥绍好,益干懿德,康亡不懋。

- 孝友訏明,经齐好祀,无凶。

- 心好德,婚媾亦惟协。

- 天厘用考,神复用祓禄,永御于氓。

- 公曰:民唯克用兹德,亡悔。

- (注:铭文共98字,部分字形存在争议,此处采用主流释读版本。)

三、白话翻译

上天命大禹布土治水,循山势疏浚河道,并划定土地赋税。

上天降下民众并监察德行,禹以德配天,成为民众的父母。

拥立我王为君主,其尊贵在于德行。

民众崇尚明德,心忧天下。

继承先人之志,弘扬美德,安康无不勤勉。

孝悌友爱光明磊落,恭敬祭祀,免遭灾祸。

内心崇尚美德,婚姻亦需和谐。

上天赐予寿考,神灵降下福禄,永治万民。

豳公说:民众若能践行此德,必无后悔。

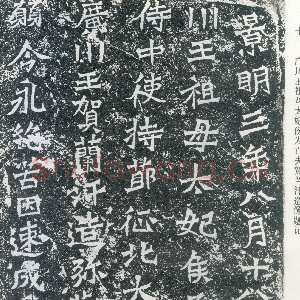

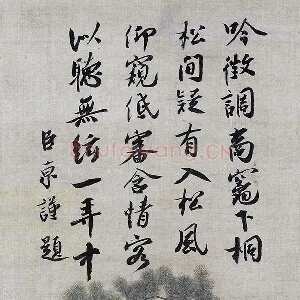

四、临帖教学要点

-

字体特征:

-

西周金文风格,线条浑厚圆润,结体疏密有致。

-

部分字形保留象形意味(如“川”“德”)。

-

-

用笔技巧:

-

中锋行笔,起收笔藏锋,转折处自然圆转。

-

注意笔画粗细变化,如“天”“民”等字横画略细,竖画粗重。

-

-

章法布局:

-

纵成行、横无列,字距紧凑,行气连贯。

-

临习时可先用铅笔勾画字形结构,再以毛笔摹写。

-

-

推荐工具:

-

毛笔:中号兼毫(如狼羊毫)

-

纸张:仿古宣纸或毛边纸

-

字帖参考:《商周青铜器铭文选》拓片高清版

-

五、鉴赏与价值

-

历史价值:

-

证实大禹治水传说在西周已广泛流传,为夏史研究提供实物证据。

-

铭文中“德治”思想早于儒家典籍,体现西周“以德配天”的政治哲学。

-

-

文学价值:

-

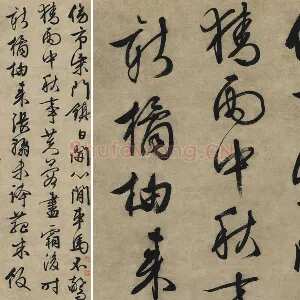

四言句式工整,语言古奥,与《诗经》《尚书》文体相近。

-

“孝友”“明德”等词汇成为后世儒家核心概念源头。

-

-

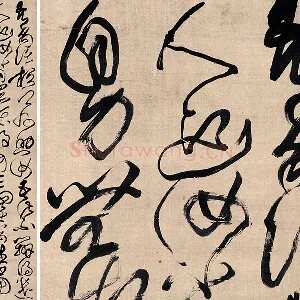

艺术价值:

-

铭文布局严谨,书风质朴雄健,是西周金文成熟期代表作。

-

器形简洁庄重,反映西周中期青铜器去繁就简的审美转向。

-

六、总结

《豳公盨》以其独特的铭文内容,成为连接神话传说与历史记载的桥梁。它不仅重构了人们对大禹叙事演变的认识,更揭示了西周“德政”思想的实践源头。从书法艺术角度看,其铭文是研习金文笔法与章法的经典范本;从文化维度而言,它如同一部刻在青铜上的“道德经”,彰显了中华文明早期的人文精神与治国智慧。这件器物提醒我们:华夏文明的延续,始终建立在德治与民本的基石之上。

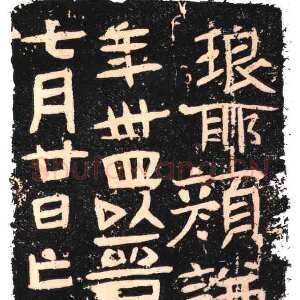

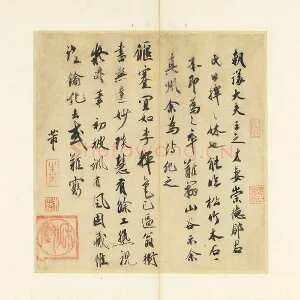

遂公盨(又名豳公盨、燹公盨) 高11.8厘米,口径24.8厘米,重2.5千克,椭方形,直口,圈足,腹微鼓,兽首双耳,耳圈内似原衔有圆环,今已失,圈足正中有尖扩弧形缺,盨盖缺失,内底铭文10行98字。器口沿饰分尾鸟纹,器腹饰瓦沟纹。它是2002年春天由北京保利艺术博物馆专家在海外文物市场上偶然发现的,现已入藏北京保利艺术博物馆。

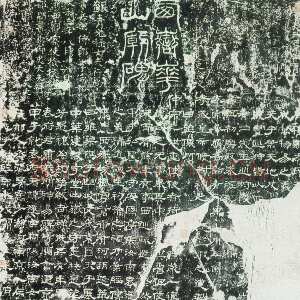

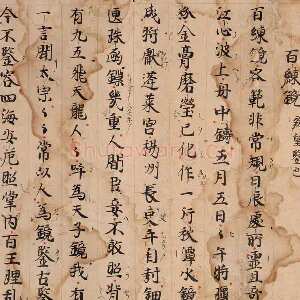

铭文:天命禹尃(敷)土,隓(堕)山浚川,乃釐方设征,降民监德,乃自作配享,民成父母,生我王作臣。厥贵唯德,民好明德,忧在天下,用厥邵好,益求懿德,康亡不懋,孝友訏明,经齐好祀,无凶。心好德,婚媾亦唯协天。釐用孝神,复用祓禄,永孚于宁。豳公曰:“民唯克用兹德,无诲!”

附录(一):铸有大禹治水铭文的青铜器遂公盨(豳公盨)

一件铸有“大禹治水”与“为政以德”等内容的青铜器日前在北京面世,它是目前所知中国最早的关于大禹及德治的文献记录。专家认为这证实了大禹及夏朝的确存在。这件约2900年前铸造的青铜器名为遂公盨,上面铸有铭文98字。它是今年春天由北京保利艺术博物馆专家在海外文物市场上偶然发现的。专家们认为,这件遂公盨是中国古代西周中期遂国的某一代国君“遂公”所铸的青铜礼器。 中国夏商周断代工程专家组组长兼首席科学家、中国社会科学院历史研究所原所长李学勤教授日前在相关新闻发布会上指出,盨上所铸长篇铭文字体优美;字数虽不算多,但几无废言。铭文记述大禹采用削平一些山岗堵塞洪水和疏道河流的方法平息了水患,并划定九州,还根据各地土地条件规定各自的贡献。在洪水退后,那些逃避到丘陵山岗上的民众下山,重新定居于平原。由于有功于民众,大禹得以成为民众之王、民众之“父母”。铭文并以大段文字阐述德与德政,教诲民众以德行事。 李学勤表示,铭文中所述“禹”是夏王朝的奠基人。没有大禹,便没有夏,更没有“华夏”。但大禹是否真有其人,夏王朝是否存在,长期以来广受争议。遂公盨的发现,将大禹治水的文献记载提早了六七百年,是目前所知年代最早也最为详实的关于大禹的可靠文字记录,表明早在2900年前人们就广泛传颂大禹的功绩。夏为夏、商、周“三代”之首的观念早在西周时期就已经深入人心。 据了解,该文物已于近日入藏北京保利艺术博物馆。

附录(二):《遂公盨与大禹治水传说》

李学勤 撰(中国社会科学院院报)

盨是用来盛黍稷的礼器,从簋变化而来,西周中期偏晚的时候开始流行。遂公盨呈圆角的长方形,失盖,器口沿下饰鸟纹,腹饰瓦纹,小耳上有兽首,原来应有垂环,圈足中间有桃形缺口。这种形制,在盨的序列中是较早的。再看鸟纹的特点,可确定这件盨属于西周中期后段,即周孝王、夷王前后。

遂公盨不是考古发掘中发现的,传闻得自河南窖藏,未必可信。但由未去锈前状态观察,肯定出土不久。土锈上有明显席痕,且包到口边上,看来在地下时已经与盖分离了。

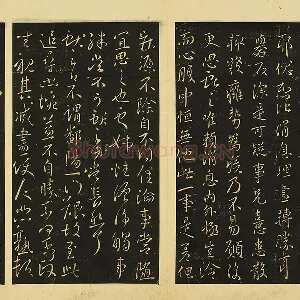

铭文在盨的内底,共有10行,98字。前9行都是每行10字,末一行只有8字,故将字距适当拉开。或以为在第一字下还有一字,细看原器,实系铸造时的凹痕。全铭书法秀美,整齐匀称,保存情况也很好,只在第四、五行下端,范铸时有一些问题,造成缺损扭曲,以致第五行末一字难于辨识。

下面铭文的释读,尽量用通用的文字:

天命禹敷土,随山浚川,迺

差地设征,降民监德,迺自

作配乡(享)民,成父母。生我王

作臣,厥沬 贵)唯德,民好明德,

寡 顾 在天下。用厥邵 绍 好,益干(? )

懿德,康亡不懋。孝友,訏明

经齐,好祀无 (废)。心好德,婚

媾亦唯协。天厘用考,神复

用祓禄,永御于宁。遂公曰:

民唯克用兹德,亡诲(侮)。

铭中有几个字,研究的学者有不同意见,如“差”、“地”、“寡”、“御”等。对于这样古奥的铭文来说,看法有异是正常的。

关系较大的,是“遂公”的“遂”字。这个字原作从“ ”从“火”,我认为当依吴大澂等人之说,是“燧”的异文,读为遂国的“遂”。遂国在今山东宁阳西北,传为虞舜之后,春秋鲁庄公十三年 公元前681年)被齐所灭。作盨者是西周时的遂君。

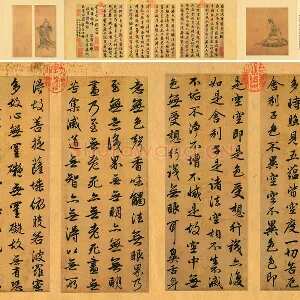

遂公盨的铭文和常见的西周青铜器铭文很不一样,既没有开头的历日,也没有末尾的套话,因此乍看起来似乎不是全篇。其实盨铭首尾一贯,别成一格,有非常重要的研究价值。最突出的一点是与《诗》、《书》等传世文献有密切的联系,铭文前面讲禹的一段,尤其是如此。

盨铭“天命禹敷土,随山浚川,迺差地设征”,可以对照《尚书》中的《禹贡》:“禹敷土,随山刊木,奠高山大川。”还有《尚书序》:“禹别九州,随山浚川,任土作贡。”大家知道,《禹贡》这篇文字,近世学者多以为很晚,《书序》更是被人怀疑。现在证明,其文句与铭文符同,特别是“随山浚川”全同于《书序》,实在是令人惊异。

这些文字还应参看《尚书·益稷》:“禹曰:洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民昏垫。予乘四载,随山刊木。……予决九川,距四海;浚畎浍,距川。”还有《诗·长发》:“洪水芒芒,禹敷下土方。”所用词语,都互相类似。“随山”的“随”,意思是“行”,见《广雅·释诂》;“浚川”就是疏导河流;“差地设征”,“征”即贡赋,同于“任土作贡”。铭文禹的传说,与《诗》、《书》是一致的。

过去著录的古文字材料,有关禹的很少,只有秦公簋提到“禹迹”,叔夷镈、钟述及成汤伐夏,“咸有九州,处禹之堵(都)”。至于治水的事迹,乃是第一次发现。秦公簋等都属春秋,遂公盨则早到西周,成为大禹治水传说最早的文物例证,这对于中国古史的研究有很大的意义。