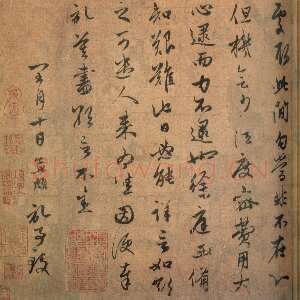

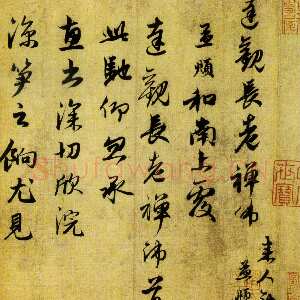

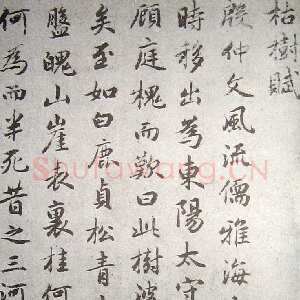

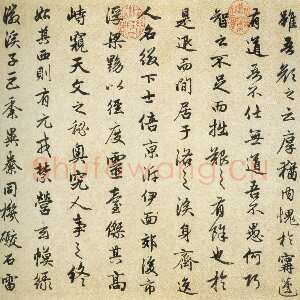

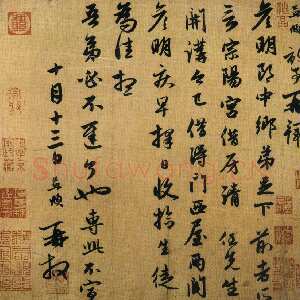

名称:烟江叠嶂图诗卷

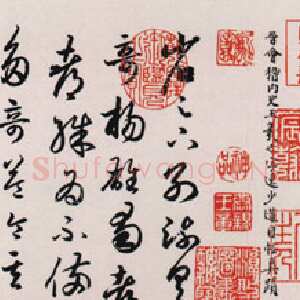

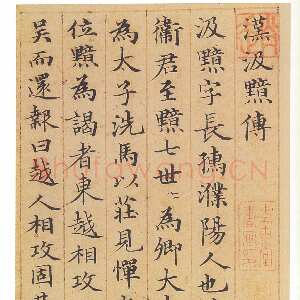

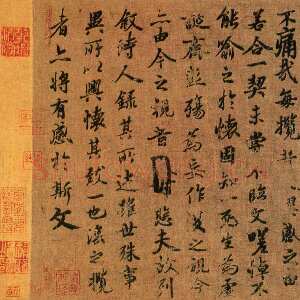

书法家:赵孟頫

书体:行书

分类:毛笔书法作品

年代:元代

文件格式:图片

作品材质:纸本

收藏位置:辽宁省博物馆藏

备注说明:赵孟頫书法欣赏

赵孟頫曾于大德七年(一三O三)画过一幅《重江叠嶂图》28.4厘米高。这幅的构图与王诜的《烟江叠嶂图》相近,可能是赵孟頫见到王诜的画后再创作。这幅画无赵自题,而有虞集的题跋:“昔日长江险,能生白发哀。百年经济尽,一日画图开。僧寺依稀在,渔舟浩荡回。萧条数株树,时有海淖来。”题字十分大,与画的宏大气象合。赵孟頫自己也藏过王诜的《连山绝壑图》,对王画是情有独钟。一三O三年,赵孟頫在江浙等处儒学提举任上,因之思想上也有隐归之意,这与苏轼的诗意合。因而,他在此时题苏轼诗于王诜的《烟江叠嶂图》较切合于其思想实际。

从书法的风格看,此时的赵孟頫已充分显示出成熟的书法风格,赤壁赋、吴兴赋等代表作品都用笔娴熟,结体俊美飘逸,书写十分自然。辽博藏本的赵书风貌,基本上属于这一时期的风格特征。用笔爽朗清俊,筋骨秀逸。笔势奔放而挥洒则十分随意。因此,赵孟頫写苏诗题跋的时间当与画《重江叠嶂图》的时间差不多,即他五十岁时。

二 赵孟頫诗跋的风格特征与意义

辽博藏的赵孟頫题苏诗跋,与常见的赵书婉丽温润的风格有很大的不同。因此值得对该作的风格特征作一番梳理与追寻。

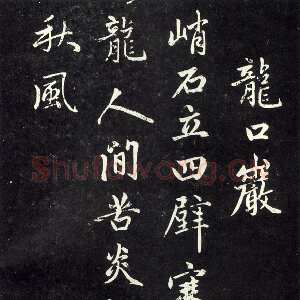

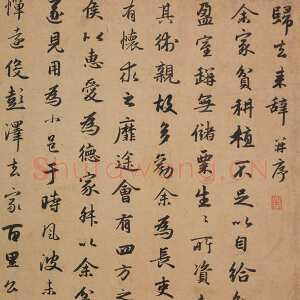

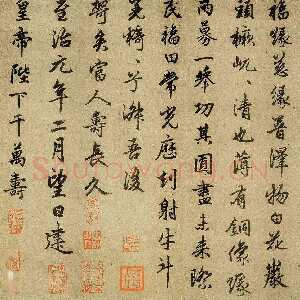

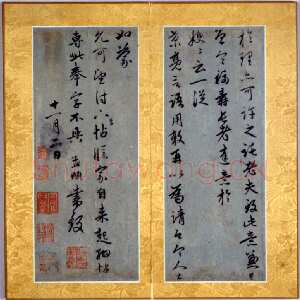

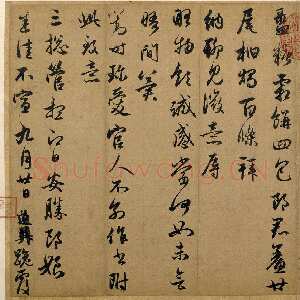

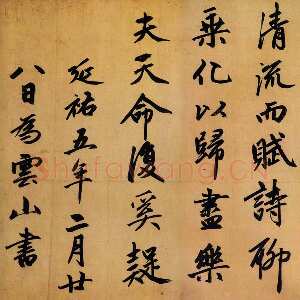

赵孟頫早期的行书,结体俊美,笔意温润婉转,姿态翩翩,这是他对“二王”书风的长期临摹的结果。早期行书如《归去来辞》、《趵突泉诗卷》用笔丰腴,体势扁阔,捺脚较重,而骨力相对稍乏。到大德元年的《洛神赋卷》、五年的《赤壁二赋》,姿态虽然依旧俊美,线条依旧圆润,但用笔的顿挫已大有增强,因之筋骨较为朗健,一些技术的细节更加讲究。如潘伯鹰先生指出的:“如《兰序序》中左右的左字,上面一横接着向左一挑,接处提笔向上翻出一个小圈,在《兰亭帖》中本不甚显。由于他细心学出, 他特意强调将翻笔的圈儿写大一些。”(《中国书法简论》一三二页)“ 有”、“右”、“雄”这些字都有这个特色。到了大德六年,《吴兴赋》的用笔更加爽健,顿挫有力,筋骨与姿态均达到新的高度。故大德七年的赵书诗跋,是沿着书风的这一转向而来。它的风格特征有如下几个特点:一是用笔爽朗、奔放,横画劲健,撇捺爽利,甚至有较为夸张的线条出现,如第三行两个“耶”的竖笔,不但极有气势,且骨力强健。第七行的“断”字,一字占了几字的位置,这在赵书中是极为罕见的;二是结体向纵势发展,不再扁阔。这个体势的变化,也反映出柔媚书风向雄放劲健书风的转变;三是节奏力度的加强,也一改过去轻重均匀、行笔虚和的局面。由于纸幅比赵孟頫惯写的横幅高度大,每个字的字形也极大,有小儿拳大。故字形大小、笔画粗细出现了新变化。大小错杂悬殊很大,枯润交替,因而节奏强烈。全幅出现奔放、热烈的节奏,第一行七字,第三行只四字,多处枯笔缠绕,苍涩有力,故有沉著中的痛快。这与过去的作品拉开了距离,与极晚年的《与山巨源绝交书卷》相仿佛。由于赵书的这几个特点,让我们看到了赵孟頫书法的又一种面貌。<

赵孟頫在通常人的眼中是一个气节不全的软骨头,逆来顺受是其性格。其实赵也是一个直率之人。他有诗说:“我性真且率,不知恒怒嗔。俯仰欲从俗,夏畦同苦辛。”(《松雪文集》卷三)徐复观说:“赵松雪心灵上的清,是来自他身在富贵而心在江湖的隐逸性格。”(《中国艺术精神》三八四页)又说:“《重江叠嶂图》为松雪煊赫名迹,王世贞谓其‘冲澹简远,意在笔外。’但虞集的诗却是‘昔日长江险,能生白发哀。百年经济尽,一日画图开。’虞集是能真正了解赵松雪的;并且他也是能领略此一图卷冲澹简远的崇高价值的。可是他更能知道在这种冲澹简远的后面,却是一位‘白发哀’的作者。此后更有明代大画家沈周,也能说出‘还从惨淡见旧物,似有涕泪含孤忠’的话。” (同上书,三七九页)这段话,透彻地分析了赵孟頫为什么画《重江叠嶂图》,以及他在画中寄托的隐逸之思。赵孟頫的思想性格是复杂的,但他抄写东坡诗、临王晋卿画却是寄寓其真性情的。他的画冲澹简远,他的题跋也是随意奔放,简逸澹远。因而,赵孟頫的这幅作品确实是一件难得的佳作,它不但让我们看到了赵书风格的多样、风格的转向,也看见了赵孟頫性格的真率的一面。

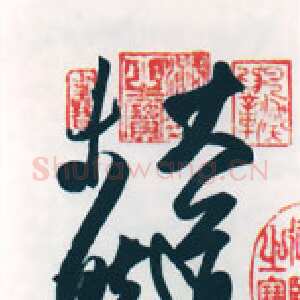

三 辽博本是真迹还是钩填本

王晋卿的《烟江叠嶂图》,因版本多,流传也较为混乱。据《宣和画谱》卷十三,曾被内府收藏。内府收藏,按“绍兴装”统一装裱,重装之前,先割弃前人题识、题签、印记等一切旧迹。故东坡题跋等在首割之列。造成了画、题分离。又因王晋卿画过多幅同题画,故以后混装的现象便多。仅《式古堂书画汇考》著录的《烟江叠嶂图》就有三、四种,苏诗跋有元祐三年的,也有元祐四年的,说明假题跋也混入。赵孟頫的诗题曾经装入姚氏本图。但以后图题又分割,故有沈周、文征明重画图的记录。赵跋何时从画上分割出来不得而知。赵孟頫的书法,摹本又特别多,故辽博是否就是真本在过去就受到质疑。该卷的题首有“双钩赝作佳者”几字,这是乾隆的鉴定结果。笔者细观了辽博本,觉得它应该是钩填本,理由如下:

(一)笔法多有不到处。赵孟頫题《烟江叠嶂图》已是五十岁左右的年纪,在用笔上绝对是炉火纯青。但辽博本的一些用笔,有明显的缺憾。如诗中的两个“不”字,前一个“不知”的“不”横画重按轻提,极不均匀;后一个“不见”的“不”的横画,走笔过快,中段过细,这两个“一”的横画,都有中截空怯之病,绝不类赵书的 “不”字。(可参比同期《吴兴赋》的“不”字。类似这样的情况还很多。如“渔舟一叶”的:“一”,没有收笔,不可思议。第二行“浮”的左部也很僵硬,不像赵笔。“人世”的“世”字,横笔绝对是败笔。

(二)某些书写细节的忽视。如诗中的三个“有”字,辽本上的“翻笔”的圈太大,将一、二两笔连成一笔,这不符合赵书的书写习惯。(虽然赵书中也有相连的,但不多)赵孟頫极注意这种书写的细节。辽博本中最后的“右”稍像。再如“人”、“天”等字的捺脚,过于夸张,已不符合赵书五十岁时的状况。

(三)个别字的笔顺也与赵书相异。如“必”字,辽博本的笔顺与赵书(如《吴兴赋卷》)不一样,辽本的高处一点是最后一笔。而赵书必先下“点”,左右两“点”必对称。这是无法模仿的。

不过,即便是钩填本,辽博本也还是极有其文物价值及艺术价值。因为它的影貌是大体不错的,钩填者的水准不低,还是传出了一些赵书风神的。