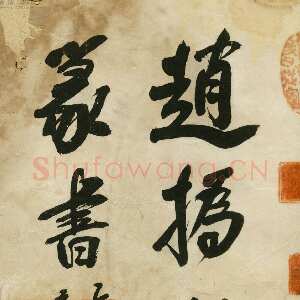

名称:四体书册

书法家:赵之谦

书体:篆书

分类:毛笔书法作品

年代:清代

文件格式:图片

作品材质:纸本

收藏位置:北京故宫博物院藏

备注说明:赵之谦书法欣赏

汉后隋前有此人

——关于《赵撝叔书册》

每一段艺术史上的转型期,都会让一些不世出的天才熠熠发光。清中期书学的由帖入碑是中国艺术史上划时代的大事件,在这个事件中,阮元和翁方纲的“崇碑”理论喊得震天响,但写字依然还是传统帖学一路;邓石如一手推开碑学大门,跟着进门的包世臣却四处碰壁,只能凭借一部《艺舟双楫》成为合格的理论鼓吹者。直到清末赵之谦的出现,才算在实践上完成对前辈的有力应和,魏碑这种书体及其笔法系统在他手中所展现出来的可能性,他的前辈未曾梦见,他的后辈却受益无穷。

赵之谦是个标准的艺术天才,标准到他自己都不得不承认这个事实。他曾评论几位前辈说:邓石如天四人六,包世臣天三人七,吴让之天一人九,自己则是天七人三,天分实在诸人之上。凭着这七分天分,他成为中国书画篆刻史上的全能冠军,而无论是书法、篆刻还是绘画,奠定赵之谦成熟时期艺术风格的源头只有一个:魏碑。“一个书法家成熟的标志,是他不同字体、不同情调的作品都具有统一的个人风貌。赵之谦所有作品都统一于他对魏碑的理解与把握。(邱振中语)”对魏碑的学习在赵之谦之前就已经成为清代书坛的风气所在,他其实也并不是一开始就深谙此道;只要稍微考察一下赵之谦书法艺术的转变过程,就不难发现所谓的天才并不是生而天才,在天分与成就之间其实还有一段很长的路要走。

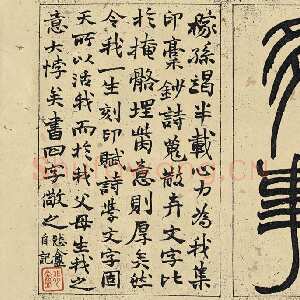

赵之谦短短56年的人生当中,35岁之前的行楷书法主要以颜真卿为根基,也有来自黄庭坚、何绍基的影子,一派正统帖学面貌;篆隶则承袭邓石如、吴让之一脉。同治元年壬戌35岁之后在阮元、包世臣等人尊碑理论的影响下决心打开艺术新局面(致秦勉锄札:“弟在三十前后,自觉书画篆刻尚无是处,壬戌以后,一心开辟道路,打开新局”),逐渐从思想上转入魏碑的体系,并且在同治四年乙丑37岁之际全面进入魏碑的笔法实践。在这年从北京写给胡培系的信札中,他谈到自己从颜体转换到魏碑的学书历程:

书学最小,然无师法亦不能明。弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是,自来此间见郑僖伯所书碑,始悟卷锋,见张宛邻书始悟转折,见邓山人真迹可余种始悟顿挫,然总不解“龙跳虎卧”四字,及阎砚香来(汉军,名德林,包氏弟子之一),观其作字乃大悟横竖波磔诸法。阎氏学此已三十年,其诀甚秘,弟惟以片刻窃之,终嫌骤入,但于目前诸家可无多让矣。书至此则与馆阁体大背,弟等已无能为役,不妨各行其是。

可见,天才如赵之谦者,如果没有在北京见到大量金石资料(郑羲碑、邓石如真迹、张宛邻书法),并且有了和德林直接交流的机会,对于魏碑也曾“愈想愈不是”五年,简直如坠迷雾中。这种蜕变的完成则在同治十年辛未43岁左右,第二年他就被派往江西当个毫不起眼的七品小官,人生最后12年全在官场的琐碎无趣中消磨岁月:篆刻完全放弃,书画除了应酬之外基本也没有什么实质性的进展,可以说,赵之谦艺术的巅峰时期早在44岁前就已经完成,此后所谓的“人书俱老”,实际上不过是生活的强制选择而非艺术的主动探索。

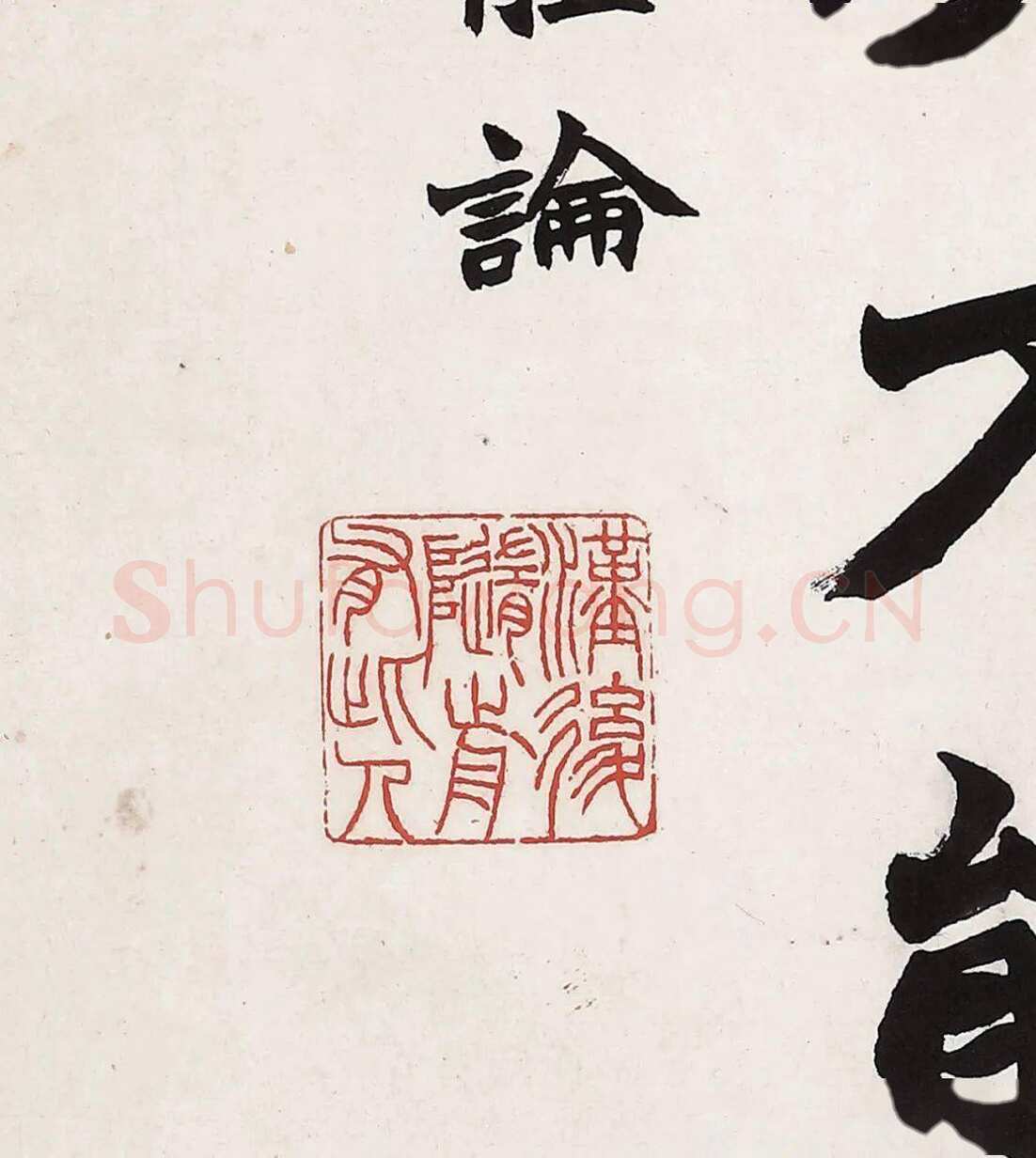

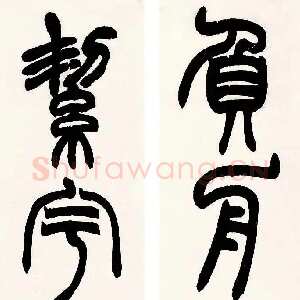

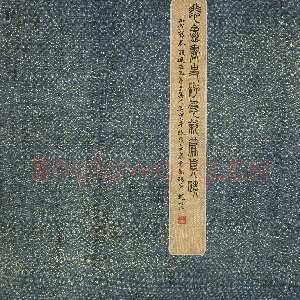

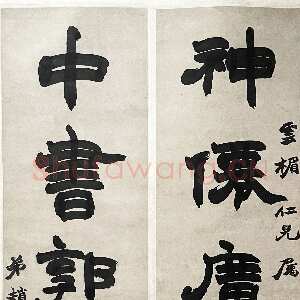

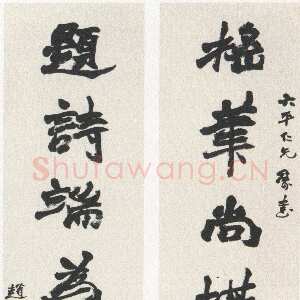

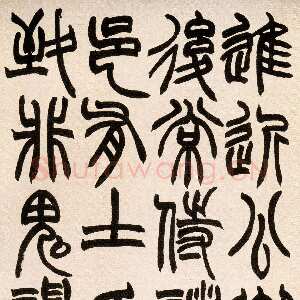

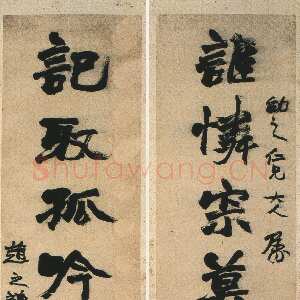

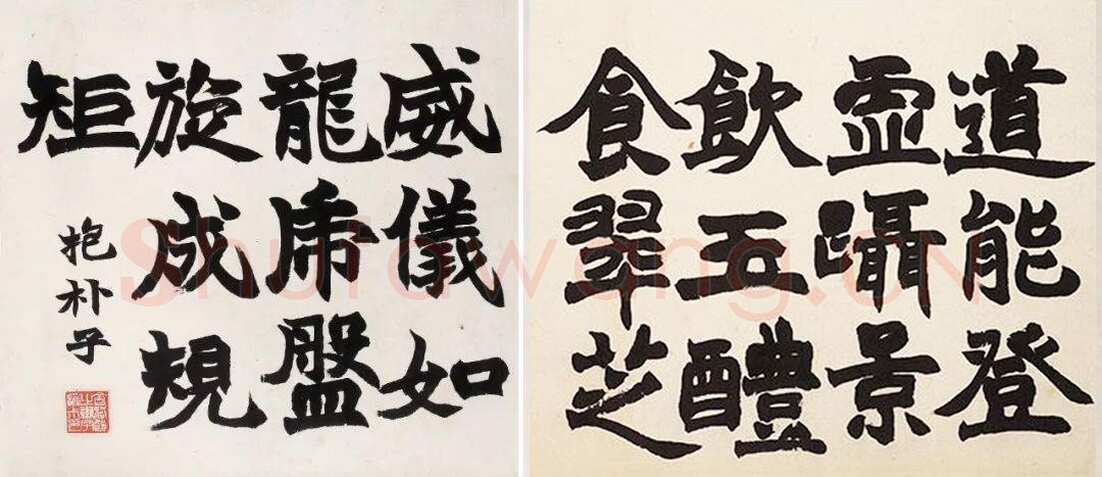

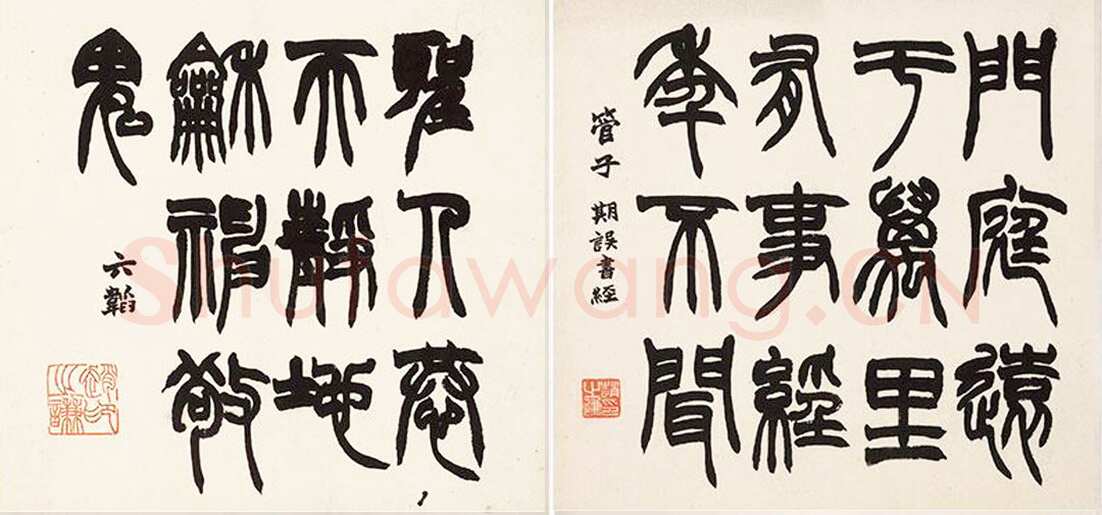

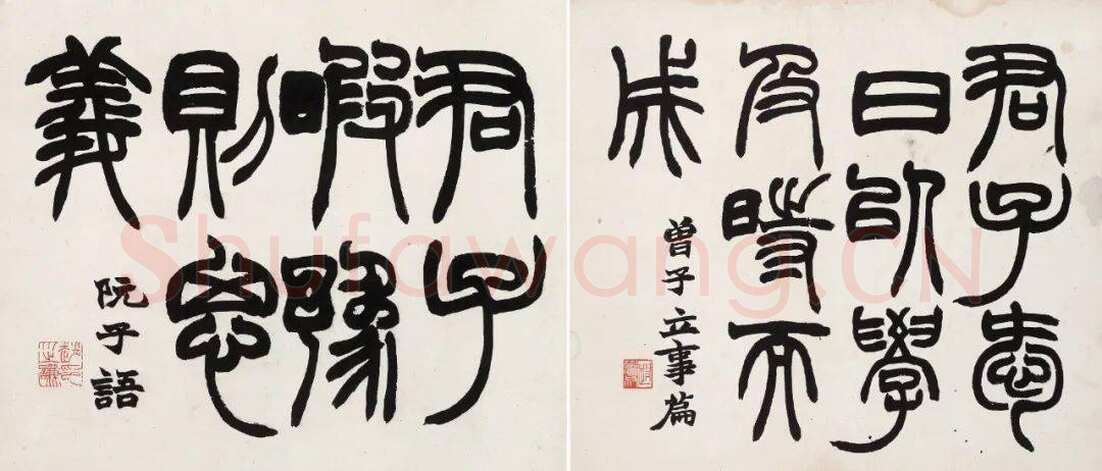

这件笔墨精良、品相上佳的《赵撝叔书册》就是我们考察和印证赵之谦书风转变的绝佳样本。此册为文物商店旧藏,曾一度传至海外,此为首次面世。内页共十四开,其中楷书九开,篆书四开,行书一开,基本就是赵之谦最擅长的几种书体。其内容分别为《体论》《六韬》《管子》《曾子》《论衡》《庄子》《昌言》《抱朴子》《商君书》《太平预览》等古书上的佳句,类似的内容在赵之谦的一些传世书作中并不少见,而且他还经常以不同书体和形式进行书写,似乎对这些句子的反复吟诵就是他作为一个金石学者的日课。

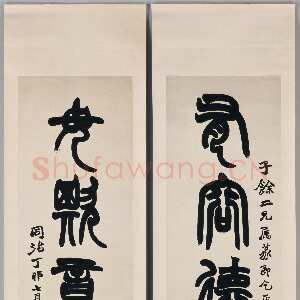

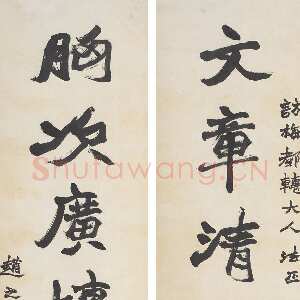

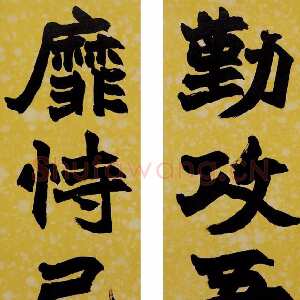

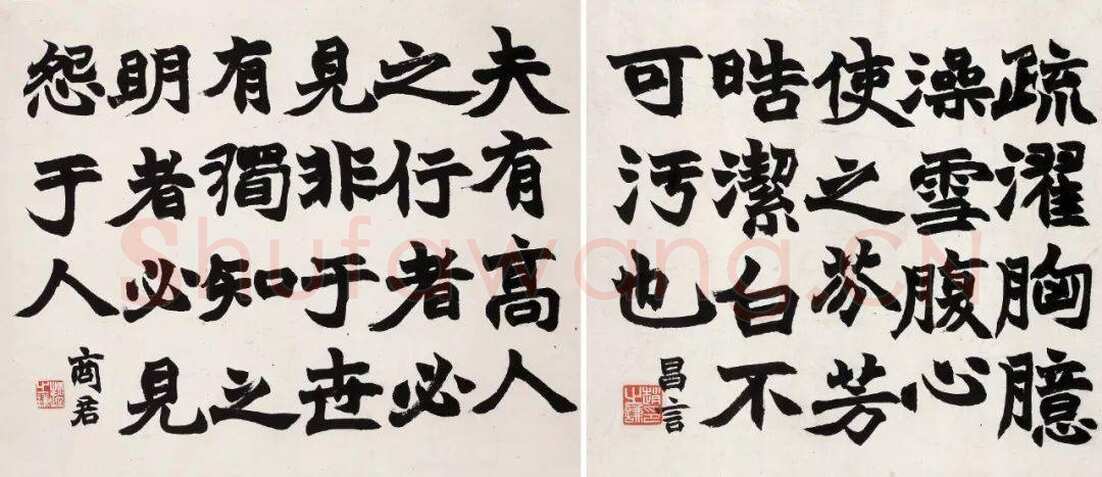

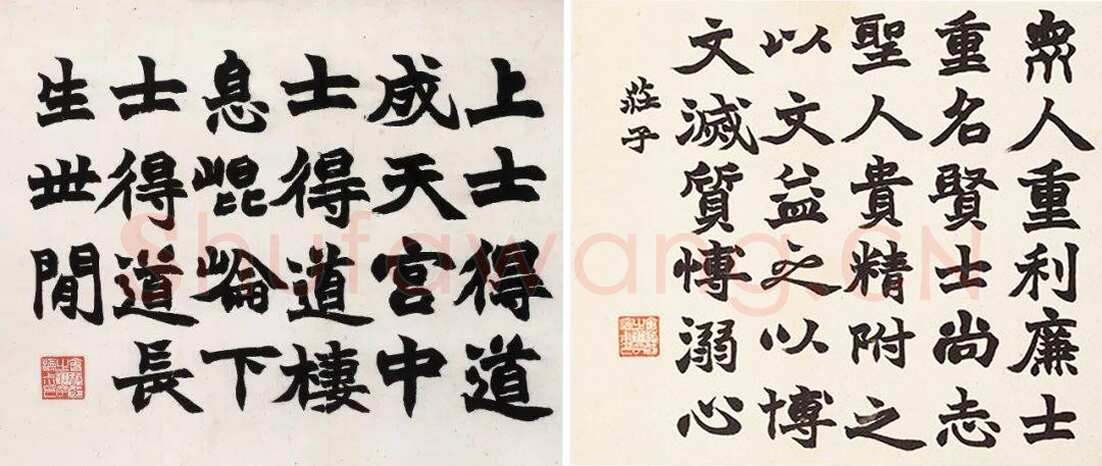

首先引起我们注意的是那九开方劲端厚中不乏飘逸韵致的魏碑楷书,其字形并没有一味模拟魏碑的刀刻感,而是更加注重毛笔书写趣味的传达,从而营造一种有笔有墨、刚中带柔的艺术效果。《体论》《论衡》《庄子·刻意篇》三开字体秀雅峻拔,《昌言》《抱朴子》《商君书》《太平预览》《庄子·逍遥游》等六开笔致则稍微浑厚开张,尤其是《抱朴子》二开,饱满的笔墨中洋溢着强烈的金石气息。这是对于侧锋运用程度的不同所致,而侧锋铺毫正是赵之谦写魏碑所带来的最大转变;不同的笔致说明赵之谦正努力将他在不同魏碑范本中所得到的养分释放到实践中,以此来传达他对魏碑书法的独特理解。虽然有些笔画的收笔和转折比起晚年来显得还没那么放松自如,但在这其中最重要的信息是一些横划出现起笔直入、收笔迅速向右下收尖的写法,这是他从魏碑刀刻笔画中得到的灵感,可以营造出一种潇洒飘逸、笔歌墨舞的动人之美。这种写法在往后的几年中将被大量运用到各种书体中,成为其书法的一大特征。

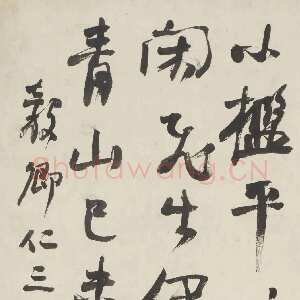

在《管子》《六韬》《曾子》《阮子》等四开篆书中,我们可以看到魏碑的笔法也已经被逐渐融入进去,横线如碑体楷书写法,一些竖线条收笔露锋出尖,字形不再是传统的对称典正,而是稍取侧势,强调单字内部空间的疏密对比。以往写篆书者基本都以中锋运笔为主,以求得遒劲圆融之致;而魏碑以铺毫为主的笔法则强调取势。以魏碑之法写篆书,包世臣的弟子德林曾有过初步尝试,受到感染的赵之谦正努力将这一方法推进到更加成熟的地步,最终成为他个人篆书的独有面貌。另外在那开行书《尹文子》中,我们也能很容易发现魏碑笔法的加入所产生的特殊效果,虽然还有点颜书的意思,但露锋被大量运用,字与字之间几乎独立,结体跌宕多姿,灵动错落,常常有险中求胜之举,笔画丰腴而不乏骨力,比之晚期的瘦硬大异其趣。这里面有一个问题,魏碑的铺毫笔法用来作楷、篆隶等节奏相对慢的字体尚无大问题,以赵之谦的天分很快就能入手;然如若作行书,则势必碰到笔翻转连带是否流畅的问题,非下一番功夫不能解决,这也是为什么赵之谦的魏碑体行书比其他书体晚成熟的缘故。而这正可以帮助我们用来判断这件册页的大概创作年份。

从赵之谦传世有纪年的书迹可以知道,他的书法因魏碑而产生真正明显的变化大概在同治四年乙丑五月左右。在这其间所书的几件作品,如上海博物馆所藏为沈树镛所书的《楷书急就篇》册页、故宫博物院所藏的《楷书新成颂》轴、浙江省图书馆所藏《楷书急就篇》轴以及《为仰山楷行隶三体书册》等,其中所传达出来的感觉与此册中九开楷书颇为接近。而册中四开篆书又和同治五年丙寅正月所书的《篆书说文解字叙》风格一致。但是赵之谦魏碑体行书的成熟,则要等到同治丁卯、戊辰左右,在那件书于丁卯年的著名篆书“有万憙”横幅中,无论是峻拔的篆书还是轻松的小字行书,在在都显示着赵之谦的书法已经进入不同阶段,魏碑成了核心基因。而大字行书的成熟,则更已经是同治己巳、辛未年间的事了。由此,我们基本可以认为这十四开册页的书写年份,应该在同治乙丑至丁卯之间,更大的可能是在丙寅年38岁左右,那是赵之谦书风转型的关键时期,也是他在艺术上最锐意进取的时期。