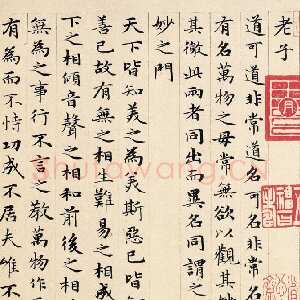

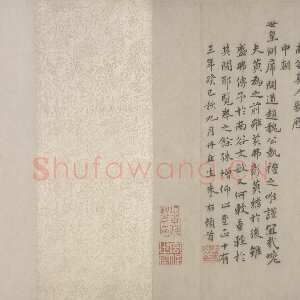

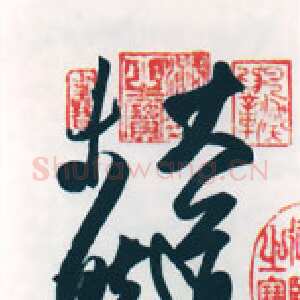

名称:吴兴赋

书法家:赵孟頫

书体:行书

分类:毛笔书法作品

年代:元代

文件格式:图片

作品材质:纸本

收藏位置:浙江省博物馆藏

备注说明:赵孟頫书法欣赏

人品非同于书品,这道理十分明白。当然,若某人品格不够高,终日患得患失,不愿坐冷板凳,不思艺术之进取,一味考虑如何取悦于人或标新立异,其艺术品位自然不会很高。前文已言,赵孟頫无论在官场上,在待人接物中,并未失去一个旧时知识分子基本品格,相反,他对诗文、对书画始终刻苦追求古朴、典雅之高格调,这便不是凡夫俗子可与之同日而语的。至于艺术风格,实在是由学识修养、审美理想等构成,而其中艺术个性和气质又起着重要作用。

“流美”者可鄙之以“媚俗”,“奇绝”者可视之为“奸邪”,这本是因人废书之传统恶习。赵孟頫早年书学赵构,赵构也是拟王高手,其《翰墨志》云:“至若《楔帖》则测之益深,拟之益严,姿态横生,莫造其原。详观点画,以至成诵,不少去怀也。”然自赵孟頫得《淳化阁帖》及屡观二王等墨迹,使他更能领悟书法真谛,也使他能超越宋人,比肩唐贤而直逼魏晋。

宋人书法,虽多宗二王,但因书帖多为辗转传刻而来,与原迹差距甚大,故宋代因帖学大行而书道衰微。而一批书坛名手,又每自我作故,正如苏轼所言:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”但苏、黄等名家毕竟传统功力深厚,艺术素养全面,更有其过人天资。然天下功夫欠缺、资秉不足者终究居多,故宋代书法每况愈下,也是势所必然。赵孟頫正因看清了书坛弊端,便提出“结字因时相传,用笔千古不易”这一回归传统,振兴书法之口号。而他本身更是一位身体力行者。

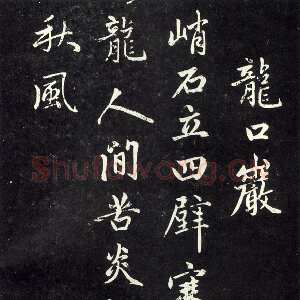

当然,赵孟頫注重传统,并非不求创新发展。但对一位追踪二王书法者,他既认为“用笔千古不易”,则只有在“因时相传”之“结字”上下功夫。这自然也为其创造增加了难度。赵氏虽正草隶篆无不精通,而因之名世者当是楷书。要在楷书上创出全新面貌,自是十分不易,但我们又分明可看出他创“赵体”中的艰苦卓绝之努力。

赵氏书既以羲之为根底,观其点画,虽不比《禊帖》变化多端,却可品味到更多质朴自然之趣。我们以后世出土魏晋书法与传世王书真迹相印证便可知之。前人或以这点来批评赵书之失,恐是未必尽知其追法古人之路数。而其楷书中常带行意,无疑取自于智永、褚遂良等六朝隋唐之人。至若结体,似乎于褚遂良、李北海、苏东坡处有颇多借润。

赵氏小楷凝重古朴,又有清爽健劲之气。继启古今,自成一格。

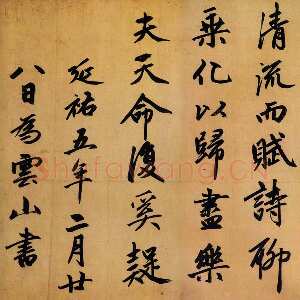

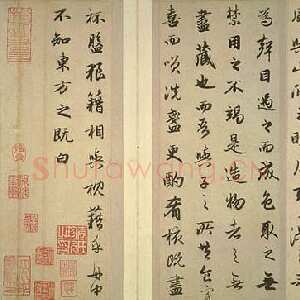

正因赵孟頫十分注重法度,力求传统基础上之创意,故而能在羲之之篱墙下,创出雄绝百代之赵氏书风。若说羲之飘逸,孟頫则多和畅;羲之遒润,则孟頫多舒展;羲之秀拔,孟頫敦实;羲之灵动,孟頫雍容。今天我们若以冷静客观之态度重新审视赵孟頫,再读《吴兴赋》,或许会另有感受。

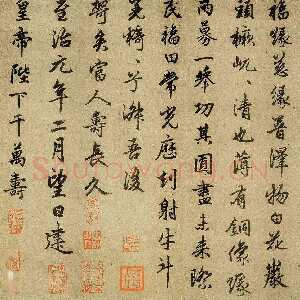

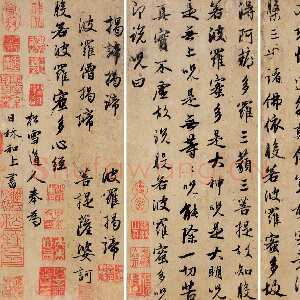

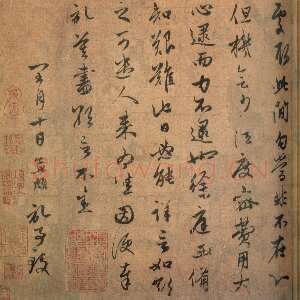

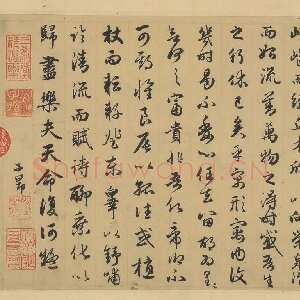

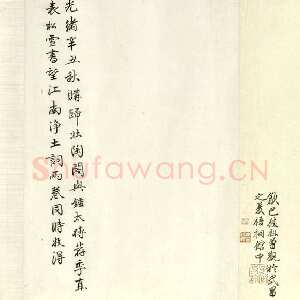

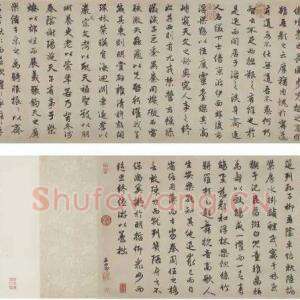

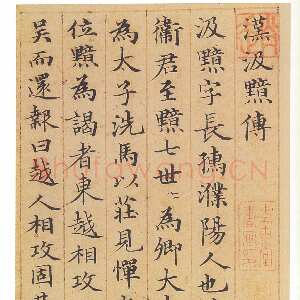

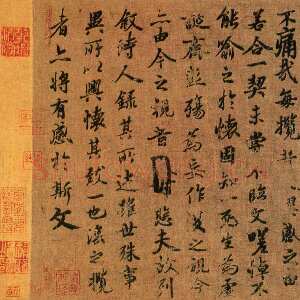

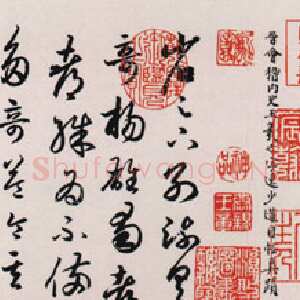

赵孟頫墨迹《吴兴赋》,手卷,绢本,纵25.8、横282.95厘米,首题“吴兴赋”,三字右边已残缺。正文九十一行,满行九至十二字,凡935字。文末赵氏自跋,凡三行,41字,卷尾有刘重庆跋。隔水后纸有李佐贤跋。自钤“赵氏子昂”朱文印,另有“张应甲”、“东海张甲字□书画”、“张应甲印”、“张洽之印”、“希逸氏”等印,卷首四方,卷后七方。

据赵氏跋,此手卷乃元大德六年(1301年)书二十余岁赞美故乡吴兴之旧作。词采华茂,雍容典雅,而又清新自然,颇有汉赋传统,且具魏晋风范。

此书正行相间,时参草书,后段草书较多,有渐入胜境之意趣。点画雅致,体势舒展,章法整饬,神气一贯。此宏篇巨制,是赵氏中年时代表作之一。手卷原藏故宫博物院,1955年因沙孟海先生之联系相商,而归浙江省博物馆收藏。