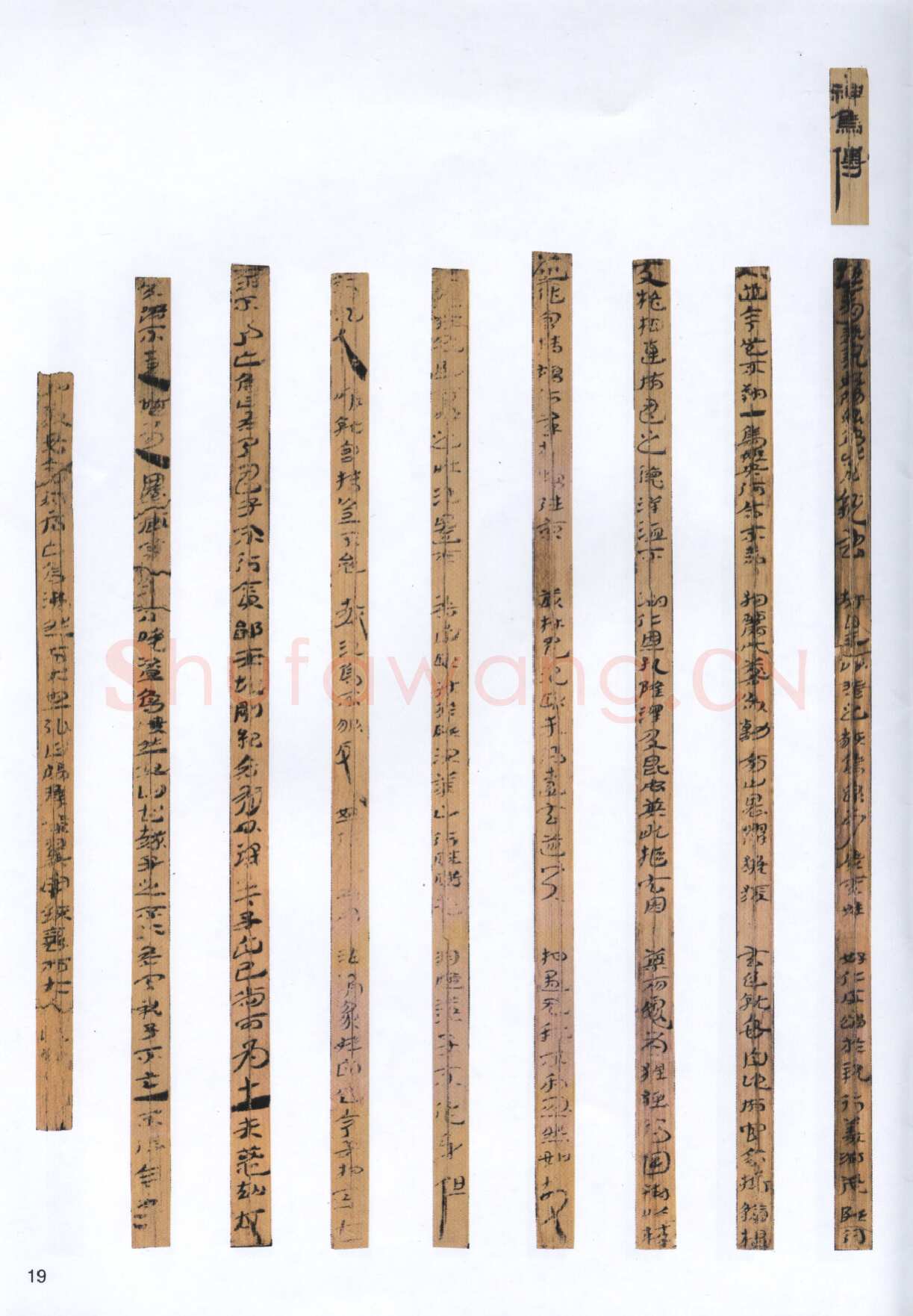

名称:神乌傅

书法家:宋开罗

书体:草隶

分类:汉墨迹

年代:西汉

备注说明:汉简牍墨迹作品欣赏

(原载2009年6月10日《书法导报》)

1993年2-4月,连云港市博物馆在江苏东海县尹湾发掘了六座汉墓,发掘简报刊布于《文物》1996年第8期,撰文介绍了六号墓出土的部分简牍。其中编号114至133的简牍,是一篇存664字的《神乌赋》——简牍“赋”书作“传”。据同墓所出木牍上面的明确纪年,可知墓主人的下葬时间为汉成帝元延三年(公元前10年)。从尹湾汉墓中共出土简牍157件,所载汉字约4万。

赋是两汉文学的代表,但流传于今,据近年整理出版的《全汉赋》,完篇或基本完整的,数不过百。根据这些传世的篇章,研究者将汉赋大别作三,即骚赋、文赋、俳谐体赋。骚赋淡藻扬葩,为楚声之遗绪。文赋抵掌而谈,弥纶群言,被纵横家流风,以客主问答为结构形式,发展为代表了汉赋基本风格的骋辞大赋。赋之宫廷化、文人化,即完成于此。有学者特别指出,“赋在屈原、荀况之后,发生了一系列重要的变化,其中在赋史上影响最大的要算是赋的文人化与宫廷化了。“划归第三类的作品,似乎只有宫廷赋家王褒的《僮约》和《责鬓髯奴辞》两篇。《僮约》虽然旨在惩戒悍仆,却如同《诗·幽风·七月》,以浅白之语,细述家谱四季劳作,“铺排而出以疏野,特诙诡有奇趣”。今《神乌赋》的发现,却昭示了赋史上的另一面,即赋之宫廷化、文人化的同时,它的远源也并未枯竭,而是一道长流,萦回曲折,绵延至唐;则文人的俳谐体赋,亦其来有自业。

《神乌赋》为叙事体,大致整齐的四言句式,押了大致整齐的韵,文字浅近,很少奇字怪字,不是堆垛之形容与铺排,又化经义为文辞,朴野中见儒雅;由哀怨而愤激,温淳中见风力。雌乌的临终之言,凄清婉切;雄乌德哀哀呼号,沉郁悲凉。置于汉赋中,此篇不算长,却又聘辞大赋所未及的委曲婉转之情节。而叙事繁简得中,全篇以对话为主,声容辞气各肖其身份,更别见声香真色。虽未必特存讽喻,却揭出当日社会生活中的真实图景。“亡乌被反,盗反得完”,深悲深怨,“无所告诉”,“鸟兽且相扰,何况人乎”!忿懑且又无奈的悲呼,较之《鹏鸟赋》、《鸮赋》借鸟禽而谈玄,自抒牢落,反映的社会生活面当风味广阔。后汉赵壹的《刺世疾邪赋》特以锋锐之笔,疾言厉辞,揭出腐朽统治之大奸大恶,而《神乌赋》则用幽咽愤悱的叙事体写出前汉由盛而衰之际小民的怨苦,似已开此批判现实之端了。

四言诗体赋,也见于与《神乌赋》大抵同时的文人创作,如扬雄的《逐贫赋》。与他的名篇《甘泉》、《羽猎》、《长杨》雕瞆缛丽、文辞艰深不同,《逐贫赋》中的对答,颇见生动活泼之趣。如此风格之异,正同于王褒的《洞箫赋》与《僮约》之比较。那么,可否设想,骚赋、文赋、俳谐体赋之外,更有一种如《神乌赋》之类的民间俗赋并行于世,且或近或远、或深或浅地影响着文人赋的创作?有识之士早在《韩朋赋》研究中,就提出了这样的问题,由《神乌赋》而发现并证实了这古远的渊源。

而《神乌赋》则相当于现代的民间故事,属于俗赋的范围。它比三国时期曹植的《鹞雀赋》早200多年,比敦煌俗赋《燕子赋》早400多年。也就是说,《神乌赋》把我国古代禽鸟寓言文学及俗赋的产生时间提前了200多年。

竹简表面有一层粘粘的东西,这种粘稠物成了保护膜。加上当年竹简的拥有者对竹简本身进行了特殊的处理,同时,2000多年来竹简慢慢适应了古墓中的温度、湿度以及酸碱度,所以,竹简上的墨迹并没有随着竹简上的纹路而流淌,甚至连笔锋都很清晰。

关于赋的定义众说纷纭,归纳起来主要有两种说法。(一)得名于诗六义之赋(二)“不歌而诵谓之赋”第一种说法认为“诗有六义 其二曰赋。赋者,铺也。铺采 文,体物写志也。”春秋时代赋的行为,可用于外交场合、游宴登高、朝廷听政等正规活功,也可用于私人抒臆。多诵古,少造篇(《春秋》三传记载赋诗活动八十三次,其中只六次是自作)。至战国,周礼浸坏,上层社会外交中称诗谕志的传统消失,登高游宴的娱乐性增强,同时,学诗之士逸在布衣,下层夫志之士抒臆之作兴起。此时诵古的少,造篇却流行起来。前者登高、外交、宴会上的赋诗原都是公共场合的活动。后世外交称诗废除,而游宴登高本来就适合叙述所见事物,娱乐性增强后又注重辞章,描写手法,产生宋玉《高唐》、《神女》之赋是不足为奇的。另外为了向君主讽谏,也会产生体物之赋,如《荀子.赋篇》。而由感而发乃赋诗的活功却因为其个体性发展出了抒情赋,如屈子《离骚》。