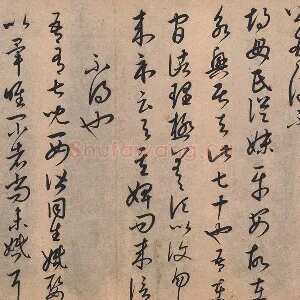

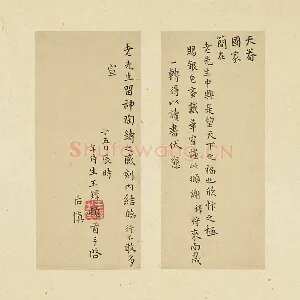

名称: 顾恺之(宋摹)洛神赋图

书法家:顾恺之

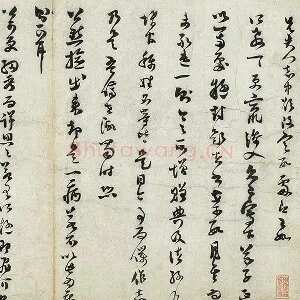

书体:行书

分类:传世名画

年代:宋

原作尺寸:27.1X572.8

原图像素:121864*3201

文件大小:1.08 GB

文件格式:TIF

作品材质:绢本

收藏位置:北京故宫博物馆

二、原文与翻译(节选对应画作关键场景)

《洛神赋》全文较长,画卷是将其情节视觉化。以下是几个核心段落的原文与翻译,对应画作中的关键场景:

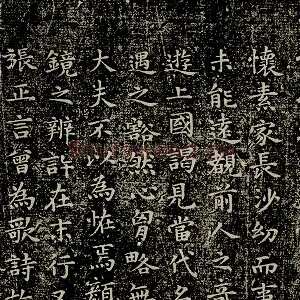

1. 邂逅 - 曹植初见洛神

-

原文: “其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪……”

-

翻译: “她的形影,翩然如惊飞的鸿雁,婉约如游动的蛟龙。容光焕发如秋日之菊,体态丰茂如春日之松。忽隐忽现,像轻云遮月;飘摇不定,如回风舞雪……”

2. 情愫 - 人神之间的交流

-

原文: “余情悦其淑美兮,心振荡而不怡。无良媒以接欢兮,托微波而通辞。”

-

翻译: “我钟情于她的淑美,心中摇曳而不安。没有良媒去传达爱慕,只能托付水波来传递言辞。”

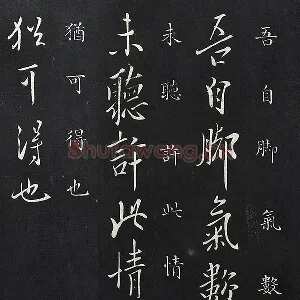

3. 离别 - 人神道殊,含恨分别

-

原文: “于是洛灵感焉,徙倚彷徨。神光离合,乍阴乍阳……悼良会之永绝兮,哀一逝而异乡。”

-

翻译: “于是洛神深受感动,低回徘徊。周身神光忽离忽合,忽明忽暗……悲伤这美好聚会的永诀,哀叹此一别便将天各一方。”

4. 怅归 - 曹植的无限怅惘

-

原文: “揽騑辔以抗策,怅盘桓而不能去。”

-

翻译: “手握马缰,举起马鞭,却怅然徘徊,久久不忍离去。”

三、临摹教学要点

临摹《洛神赋图》是学习中国古典人物画与叙事画的必修课。

-

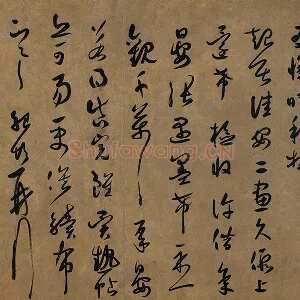

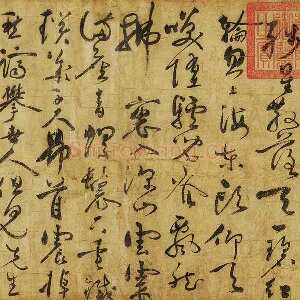

线条运用(“高古游丝描”)

-

特征: 这是顾恺之的标志性笔法。线条匀细、连绵、圆润、流畅,如春蚕吐丝,柔韧而富有弹性。力量内含,看似轻柔,实则劲健。

-

临习方法: 使用尖笔中锋,运气均匀,行笔速度不宜过快,追求线条的连贯性和韵律感。重点练习对人物衣纹、水波、云气的勾勒,体会其“循环超忽”的动感。

-

-

人物造型与“传神”

-

特征: 人物体态修长、秀骨清像,是典型的魏晋审美。核心在于“传神阿堵”(传神在于眼睛)。

-

临习方法: 仔细观察人物面部,尤其是眼神的刻画。注意人物之间的姿态呼应,如曹植的痴情凝视与洛神的“凌波微步”、含情脉脉。不仅要摹其形,更要体会其神情意态。

-

-

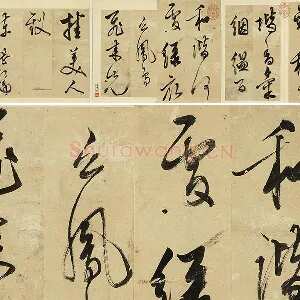

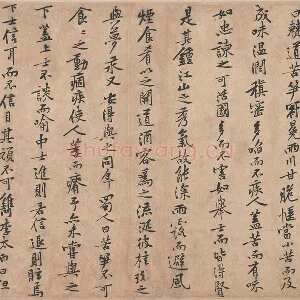

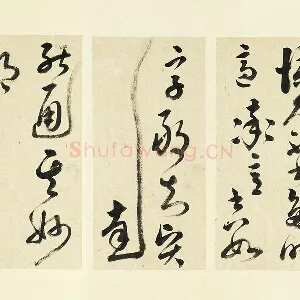

构图与空间处理

-

特征: 采用连环画式的时空一体构图。不同情节(邂逅、嬉游、离别、怅归)在同一画卷中依次展开,以山水、树木、河流作为自然分隔。

-

临习方法: 学习其“人大于山,水不容泛”的早期山水处理方式。理解如何用景物将画面分割成不同的叙事单元,同时又保持整个画卷的气脉贯通。

-

-

设色方法

-

特征: 色彩古朴典雅,以矿物色和植物色为主,渲染柔和,主要服务于线条和造型,不喧宾夺主。

-

临习方法: 可先作白描练习,待线条纯熟后,再施以淡彩。注意色彩的平涂与淡淡渲染的结合,保持画面的古雅气息。

-

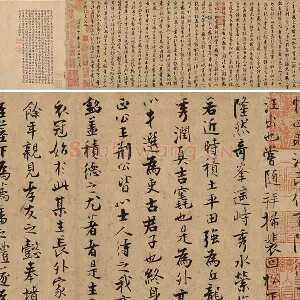

四、艺术鉴赏

-

文学与绘画的完美结合

-

这是中国绘画史上第一幅成功将文学作品转化为视觉叙事的长卷画作,开创了“诗画合一”的先河。

-

-

“意存笔先,画尽意在”

-

顾恺之提出的“迁想妙得”理论在此作中得到完美体现。画家不仅画出了场景,更深刻地捕捉并表现了曹植与洛神之间微妙的情感流动,充满了浪漫主义的抒情色彩。

-

-

生动的叙事性

-

画卷犹如一部无声的电影,通过人物姿态、表情的连续变化,将故事的起、承、转、合娓娓道来。从初见的惊艳、相知的欢愉到别离的痛苦与怅惘,情感脉络清晰可感。

-

-

装饰性与象征性

-

画面中的奇花异木、神兽祥云(如鲸鲵、文鱼、龙、鸾鸟等)不仅起到了装饰和分隔画面的作用,更烘托了仙境氛围,象征着洛神的神秘与高贵。

-

五、总结

《洛神赋图》(宋摹本)的价值与地位是无可替代的:

-

它是一座桥梁:连接了文学的“赋”与绘画的“图”,证明了绘画同样可以承载深刻的情感和复杂的叙事。

-

它是一部教科书:其“高古游丝描”、“以形写神”的理论与实践,成为后世中国人物画的典范。

-

它是一个时代的缩影:它集中体现了魏晋风度中对个性、才情与唯美主义的追求,以及那种“人的觉醒”所带来的浪漫与伤感交织的时代精神。

总而言之,《洛神赋图》不仅仅是一幅画,它是一个凄美的梦,一首凝固的诗,一部用线条写就的心理学。它让我们看到,早在1600多年前,中国的艺术家就已经能用如此精妙的笔触,探索人类最深邃、最复杂的情感世界。尽管真迹已渺,但通过宋人的虔诚摹笔,我们依然能感受到顾恺之那“传神”的笔锋下,穿越时空的永恒艺术魅力。