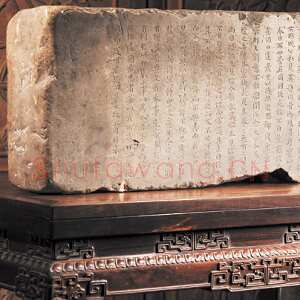

名称:孝女曹娥碑

书体:楷书

分类:传世小楷

年代:东晋

原作尺寸:32.3×54.3cm

文件格式:jpg/tif/webp

作品材质:绢本

收藏位置:辽宁省博物馆藏

备注说明:传世小楷书早期杰作

“孝女曹娥碑”是中国书法史上极为著名的碑刻,其书法和文本都具有很高的价值。通常我们所说的《曹娥碑》指的是由东晋书法家王羲之书写的小楷版本。下面我将从介绍、临帖教学和鉴赏三个方面,为您详细解读这件作品。

碑文背后的故事:一个动人的孝道传说

《曹娥碑》的核心,首先是一个感人至深的孝女故事。

-

人物:曹娥,东汉时会稽郡上虞县(今浙江绍兴上虞区)人。

-

事件:汉安二年(公元143年),曹娥的父亲曹盅在祭祀潮神时不幸溺死于江中。年仅十四岁的曹娥沿江日夜哭号寻找父亲,十七日后,在五月五日(端午节)这天投江寻父。

-

神迹:五日后,江水将她与父亲的尸体一同托出,她竟背负着父亲的尸体。乡人见此,惊为孝感天地。

-

立碑:当地县令度尚被其孝行感动,遂命弟子邯郸淳(当时的少年才子)作诔文,刻石立碑,以彰孝烈。这就是《曹娥碑》的由来。

这个故事为这块碑石注入了灵魂,使其不仅仅是书法艺术品,更是承载中国传统孝道文化的重要载体。

一、作品介绍

-

历史背景与文本内容:

-

《曹娥碑》最初是为纪念东汉时期的一位孝女曹娥而立。曹娥的父亲在祭祀活动中溺死于江中,年仅十四岁的曹娥沿江哭泣寻父,十七日后投江,五日后抱父尸浮出水面。后人为表彰其孝行,立碑纪念。

-

碑文的文体是华丽的“诔辞”(一种哀祭文体),相传由东汉的邯郸淳所作,文辞悲切,感人至深。

-

-

书法版本——王羲之小楷:

-

我们现在学习和鉴赏的《曹娥碑》墨迹本,相传是东晋书圣王羲之的亲笔书写。虽然学术界对此有真伪之辩,但它历来被公认为王羲之小楷的代表作之一,是学习晋人小楷的经典范本。

-

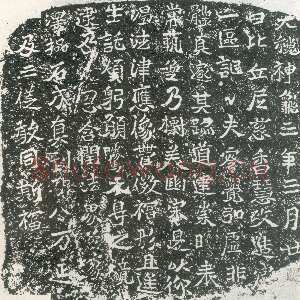

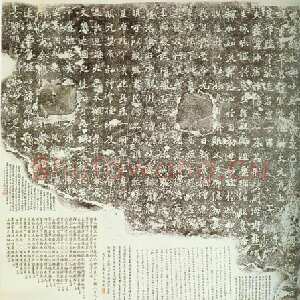

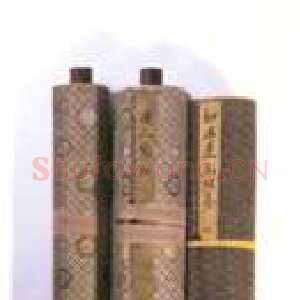

此帖现存版本多为宋代以后的拓本或摹本,其中最著名的是收录于《越州石氏帖》的刻本。

-

-

艺术地位:

-

《曹娥碑》是“晋唐小楷”系统中的核心作品之一,与王羲之的《乐毅论》、《黄庭经》等齐名。它集中体现了晋人书法“尚韵”的美学追求——即追求风度、气韵和自然天成的意境。

-

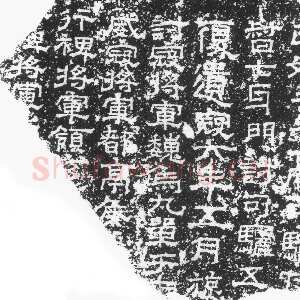

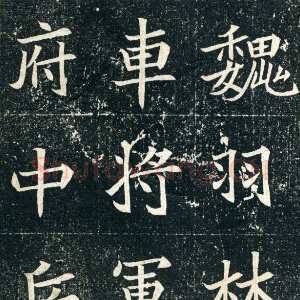

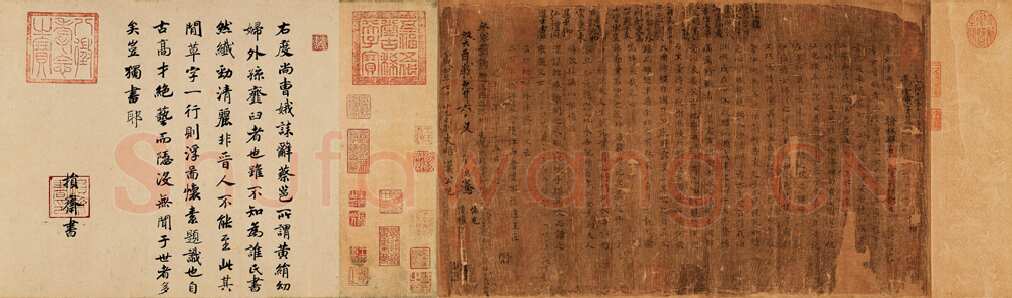

东晋 佚名《真书曹娥诔辞卷》绢本楷书 32.3×54.3cm 辽宁省博物馆藏

二、临帖教学要点

临习《曹娥碑》是进入晋人小楷堂奥的绝佳途径。以下是几个关键要点:

-

工具选择:

-

笔:建议使用弹性较好的狼毫或兼毫小楷笔,便于表现笔画的精微变化。

-

纸:初学可用略带渗墨的元书纸或毛边纸,有助于感受笔与纸的摩擦。熟练后可用熟宣或绢,以追求更光洁精准的效果。

-

墨:用墨要浓淡适中,过淡则神采不足。

-

-

用笔特征:

-

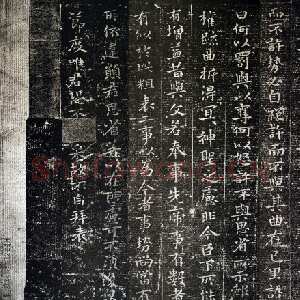

起笔:多为露锋入纸,尖锋轻入,略带斜势,显得灵动而自然。也有少量圆润的藏锋。

-

行笔:中锋为主,笔力内含,线条瘦劲但富有弹性,如“铁画银钩”。切忌写得臃肿无力。

-

收笔:非常讲究。横画多尖收或轻顿回锋,捺画、撇画的末端出锋爽利,姿态舒展。

-

转折:以圆转为主,兼用方折。圆转处体现晋人的温润含蓄,方折处则见骨力。

-

-

结字特点:

-

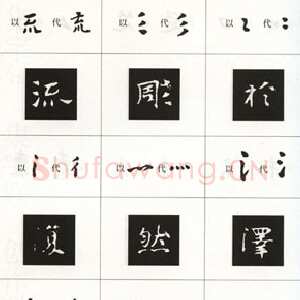

扁势:字形整体呈横势,略扁,这是汉隶遗韵的体现,显得古朴稳重。

-

疏朗:结构布白均匀,中宫不紧,字内空间疏朗通透,有“旷达”之感。

-

欹侧生动:虽然是楷书,但许多字并不板正,通过笔画的长短、轻重和部件的错位,制造出微妙的欹侧动态,静中寓动。

-

-

章法布局:

-

纵有行,横无列。字与字之间大小参差,错落有致,气息贯通,整体给人一种自然书写、天真烂漫的感觉。

-

-

临习步骤:

-

对临:先仔细观察一个字的笔画和结构,然后模仿书写。务求形似。

-

背临:合上字帖,凭记忆书写,检验自己对字形结构的掌握程度。

-

意临:在掌握形似的基础上,尝试理解并表现其“韵”——那种清雅、疏朗、灵动的气息。

-

《曹娥碑》既是“碑”,怎又叫它“绢本墨迹”?碑是石刻墨拓,既不可能是绢,也不会是写在纸上的墨之“笔迹”。石之与绢纸;墨拓与手写之迹,都是截然相反的两端,故而是“碑”必不是绢质,也必不会称墨迹,只有手写而不是刻拓,才叫“墨迹”。这事儿发生在传为王羲之的《孝女曹娥碑》身上,多少有些复杂而怪异。

二十多年前在日本讲学,曾专程去京都拜访日本书论界泰斗级人物、八十老翁中田勇次郎先生,他还请我在岚山风景名胜点用餐。这是第一次拜访这样级别的学术大师,与以前只在书上看老先生的文章不同,慈祥和穆、浑然天成,幸得亲领謦欬之恩,惶恐恭敬中又觉拂拂春风扑面,乃为我初次讲学东瀛时最深之记忆也。

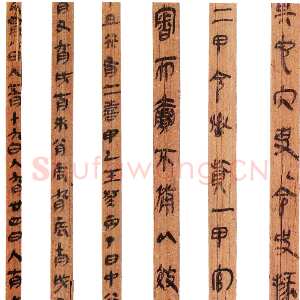

老先生身材魁梧,在昔时身材普遍矮小的日本男士中可谓另类。他在书斋里颤颤巍巍地取出一叠大信封,正是被传为王羲之名下的《孝女曹娥碑》绢本墨迹的照片。我暗忖《曹娥碑》世间自有石刻拓本,我小时候学习小楷,学帖就有乾隆时期《三希堂法帖》收的《曹娥碑》小楷摹刻本,又知吴荣光《筠清馆法帖》亦有摹刻,后来又了解其实还有罗振玉旧藏宋拓《曹娥碑》、盛宣怀撰晋唐小楷十三种中收《曹娥碑》;还有《停云馆法帖》也曾收入。据调查,罗振玉本已由日本博文堂影印,盛宣怀本又揭载于日本书法杂志《书菀》6卷7号,又日本《昭和法帖大系》也收此碑,足见在日本,《孝女曹娥碑》拓本风行一时、是一个非常引人注目的话题。在上海,民国时的艺苑真赏社也影印过宋拓《孝女曹娥碑》,只是印制技术与用纸皆不理想,品质不够而已。石刻拓本看习惯了,已经形成一个固定的惯性认识;以此看中田先生的黑白照片《孝女曹娥碑》墨迹手书,竟不禁忽然生出踌躇来了——它的来历真伪究竟如何?但面对功德巍巍的中田老前辈认真严肃的表情,又绝不敢唐突发问而已。

《孝女曹娥碑》原石久佚。绢本墨迹初被归于元初郭天锡收藏名下。在中国古代书画收藏史上,元代郭天锡是一个极其重要的人物——著名的神龙本《兰亭序》即冯承素摹兰亭,即为其秘箧中宝物,今天《兰亭序》卷后,还可见郭氏题跋。此外,晋王献之《保母志》、唐欧阳询《梦奠帖》皆入其藏,亦皆有卷后郭跋为证。郭天锡之所以会重视这卷绢本墨迹《曹娥碑》,是因为一则传为王羲之书;二则是因为他以前的南宋高宗御府收藏此卷,高宗还曾为此卷作跋;后又归权相韩侂胄,被刻入韩侂胄之《群玉堂帖》;再后又入奸臣贾似道之手,卷首还钤有“秋壑珍玩”鉴藏印。流传历历分明。而在郭氏同时代的元初,此卷竟有著名书法家收藏家赵孟頫、虞集、乔篑成、黄石翁、康里巙巙等等包括郭氏自己的跋,其中大师如赵孟頫,对之竟有“正书第一”之定位;虞集一人分别年月竟有三跋。后此绢本墨迹转入乔篑成所藏并跋,亦见于周密《云烟过眼录》所记。再后来,入元文宗奎章阁御府,钤有珍贵的“天历之宝”御玺,翌年再由皇帝御赐朝廷新任鉴书博士柯九思珍藏。明代递藏以后,又入清内府,乾隆皇帝深宝爱之,刻入著名的《三希堂法帖》,历嘉庆以下以至宣统;嘉庆、宣统两朝皆有御玺钤得为证,洵称清宫妙物也!

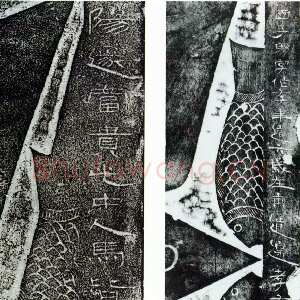

局部欣赏

虞集、赵孟頫跋

从收藏史角度看,这样来源清晰可按、流传衔接严丝密缝的收藏记录,遍观书画史上恐怕也没有第二例。一般我们追根寻源,大抵是要么中间缺一大段几百年的文献记录空白;要么有几种不同的伪本以致鱼目混珠分不清真伪递藏脉络,指鹿为马、弄假成真,乃至火焚水浸、残损不全,其例比比皆是,著名的案例如《富春山居图》之指真为假以伪作真,又如《兰亭序》之入昭陵乃至冯摹、褚摹、虞摹数本长时间纠葛不清——即使是《孝女曹娥碑》自家的石刻本,如南宋越州石氏本、古鉴阁藏宋拓本、停云馆帖本、秀餐轩帖本,乃至竟还有早至北宋蔡京之子蔡卞在元祐八年的抄写重刻本,孰为祖本孰为子孙?孰为正脉孰为支流?已经很难辨清来龙去脉了。这样反过来看《孝女曹娥碑》的绢本墨迹,倒还真可说是流传有绪,无有脱节混淆之弊者。

从元代郭天锡以下的记载,十分清晰而珍贵。但在讨论这卷《孝女曹娥碑》后,记得当时我也斗胆驰信,向中田勇次郎先生提出了我的疑虑:

一,原卷书写行字多有混杂,楷书中有正规的楷法如“孝女曹娥碑。孝女曹娥者,上虞曹旴之女也……”,堪称楷法严整。其中又有“昇平二年八月十五日记之”云云,查昇平二年为东晋穆帝时,王羲之还在世;其时写件格式,并无在卷末署年月日款的习惯,王谢其他传世钩摹遗迹也无同样例子。是为一疑。

二,昇平二年款外侧有“刘钧题此,世之早物”,后空一格,再接“吏龙门县令王仲倫借观”,又其下有“大历二年岁次己未……”一则“刘钧”一行隶意颇浓,与全卷书风不伦;二则“借观”口吻是宋元后题跋常用语,魏晋时尚无此文例。三则“大历二年”为“丁未”而非“己未”,此三项足置二疑也。

三,卷前卷后皆有“僧权”署款,倘指认为南朝梁的鉴定家梁僧权,并无实据。至于据“退之”而指韩愈、还指小草书为僧怀素,更有攀附之嫌。世间同名或字号相同者多矣,即使后人可以补填而书,想东晋昇平二年的墨迹,要同时集得唐人怀素草圣、韩愈、卢仝诸诗文大家手泽,还要整篇协调无大差异,岂可得乎?于此当作三疑。

宋高宗认为这是晋无名氏书;宋朝鉴定家黄伯思认为应该是王羲之晚年之笔,元代陈绎曾又指它为南朝后期梁陈间人书;近人欧阳辅《集古求真》更直断它是宋人伪作。中田勇次郎先生认为,它最大可能是南朝人传摹东晋人手迹,这当然也是一说。但既是南朝人先期摹得,又何能预知后来唐朝的怀素韩愈卢仝之题署名款呢?

三、作品鉴赏

《曹娥碑》的美,可以从以下几个角度细细品味:

-

“晋韵”的典范:

与唐代楷书的法度森严相比,《曹娥碑》更注重内在精神的流露。它不刻意追求笔画的完美无缺,而是在自然的书写中流露出一种潇洒飘逸、不激不厉的“书卷气”。这正是“尚韵”书风的精髓。 -

“孝”与“哀”的情感载体:

王羲之书写此文时,并非简单抄录。他是带着对曹娥孝行的深切同情和感动来书写的。因此,字里行间能感受到一种清冽、悲悯的情感基调。瘦劲的线条仿佛带着泪痕,疏朗的结构似有无尽的哀思弥漫其间。书法与文意达到了高度的统一。 -

技术与艺术的完美结合:

-

精微之处见精神:每一个点画都经得起推敲,如高峰坠石,如兰叶拂风。

-

虚实相生的意境:笔画(实)与空白(虚)处理得恰到好处,疏可走马,密不透风,营造出空灵深邃的意境。

-

古朴与灵动的统一:扁方的字形取自隶书遗意,显得古雅;而灵动的笔触和欹侧的结构又充满了晋人的风流潇洒。

-

书法网(shufawang.cn)总结:

《孝女曹娥碑》(王羲之书)不仅是一件书法名帖,更是一件融合了文学、道德与艺术的瑰宝。学习它,我们不仅是在学习一种书体,更是在与古人进行一场关于孝道、情感与美学的对话。通过临摹和鉴赏,我们能深刻体会到中国书法“达其性情,形其哀乐”的至高境界。